مفلح العدوان: ما نكتبه مقاومة وتصدٍ لمخطّط محو التاريخ والهوية والثقافة

- ألجأ للأسطورة لأكسر كل تابوهات المجتمع

- المثقف والأديب فى معركة الذاكرة يأخذان دور المخلِّص والمُحذِّر

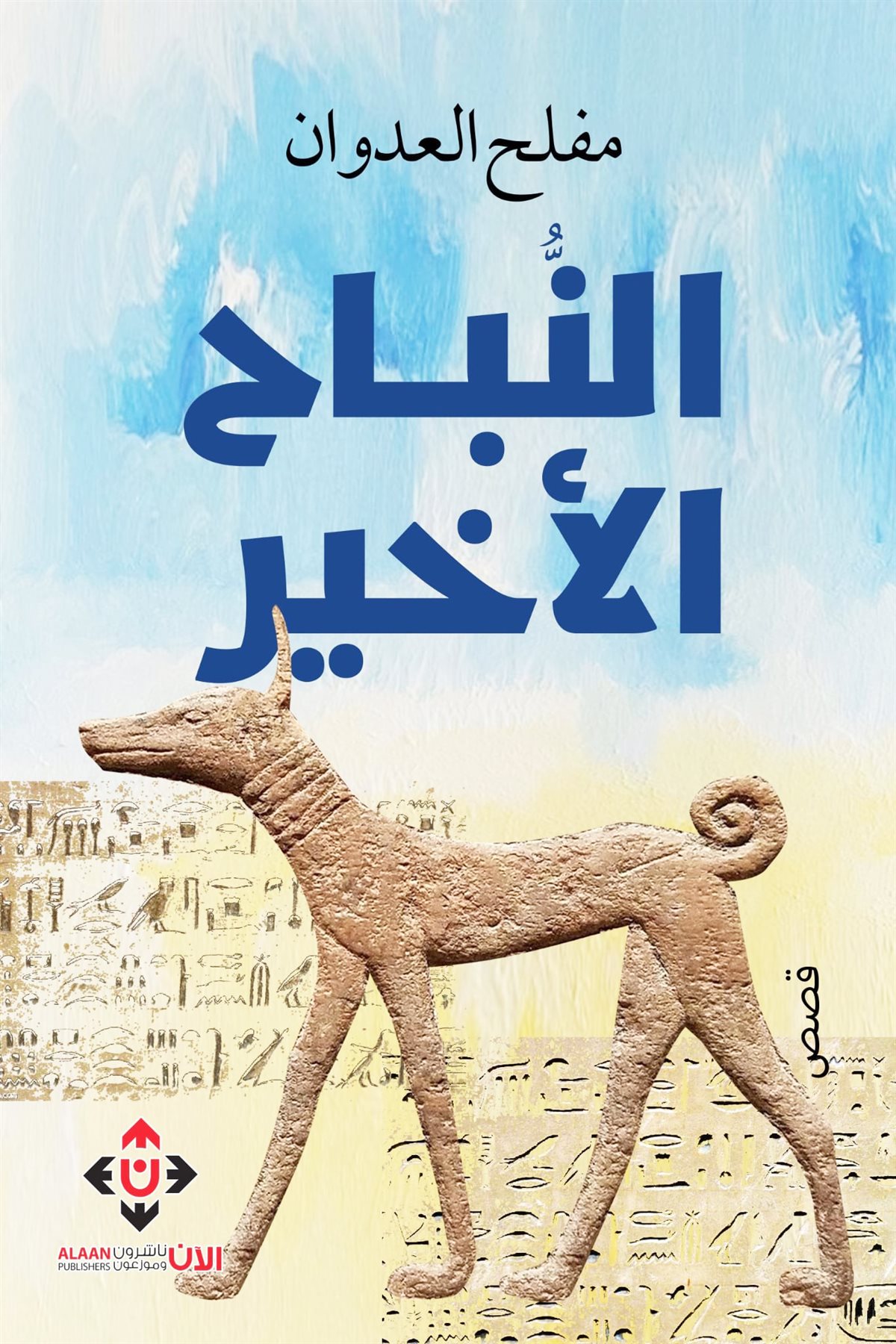

- «النباح الأخير» محاولة لقراءة التاريخ بمخيال المبدع لا بوعى المؤرخ

- أول جائزة فزت بها كانت من مصر وشكّلت لى دافعًا لقيمتها المعنوية

تمتد مسيرة الكاتب والقاص الأردنى مفلح العدوان إلى أكثر من ثلاثة عقود، خاض خلالها تجربة غنية فى القصة والمسرح والكتابة التوثيقية. وهو المؤسس والرئيس الحالى لـ«مختبر السرد» الأردنى، وصدر له العديد من الأعمال البارزة، من مجموعاته القصصية «الرحى» و«الدواج» و«هب لى عينًا ثالثة»، ونصوصه المسرحية «عشيات حلم» و«ظلال القرى»، إلى أعماله التوثيقية حول المكان، مثل موسوعة «بوح القرى» و«سماء الفينيق.. رحلتى إلى فلسطين». ومؤخرًا صدرت له مجموعة قصصية جديدة عن دار الآن ناشرون وموزعون فى عمّان بعنوان «النباح الأخير».

فى هذا الحوار، نستكشف رؤية الكاتب الأردنى للكتابة، وتجربته فى تشكيل السرد، وعلاقته العميقة بالمكان والذاكرة، والآفاق التى يطرقها من خلال مجموعته القصصية الأحدث.

■ فى مجموعتك القصصية الأحدث «النباح الأخير»، تولى اهتمامًا كبيرًا بتوظيف الأسطورة.. فما الذى تمثله الأسطورة بالنسبة لك فى النظر إلى العالم وفى الكتابة؟

- الأسطورة جزء من مشروعى الإبداعى، لقناعتى بعدم انفصال الجانب الأسطورى عن تفاصيل الحياة اليومية، والماضى، حتى وصولنا إلى زمن الذكاء الاصطناعى، وما يمثله من واقع جديد كان بالنسبة لمخيلتنا أقرب إلى الأساطير.

الكثير من الدلالات والمعانى التى ندور فى فلكها جزء من إرث أسطورى، ونحن شئنا أم أبينا مستلبون لها، ونعبر عنها بتلقائية، نترجمها على شكل تشاؤم أو تفاؤل من فعل الطبيعة حولنا، ولعل الأسر الذى نحن مستلبون له بشكل متطرف للدين وللأعراف هو جزء من ذلك الجنوح اللا واعى للأسطورة، فأى باحث يستطيع أن يؤكد تداخل الدينى بالأسطورى فى الطقوس التى تتفاعل معها، إن كانت فى الميلاد أو فى الممات، وفى الحج أو فى الصلاة، فى السفر أو فى الإقامة، فى الأعراس وفى الأفراح والأتراح، كلها لو دققنا فيها لوجدنا الكثير من الطقوس الأسطورية التى باتت تشكل جزءًا من وعينا الشعبى، بحيث صارت متجذرة فى ثقافتنا.

ما أكتبه أنا فى هذا الإطار هو إعادة النظر فى تلك الأساطير، وعكسها على الواقع، بلا قداسة ولا استلاب لها، الأسطورة فى سياقات اشتغالى عليها أقولبها إبداعًا كما أريد، حد أنى أتجرأ على نسفها كاملة، فى سبيل التعبير من خلالها عن فكرتى حول حادثة معاصرة تحدث، أو كى أطلق نيران كلمتى على حدث معين خيالى حدث ذات زمان، الأسطورة أستطيع أنا أن أشكلها، لأنها صارت بعضًا منى، ولأننى أكسر بها كل تابوهات المجتمع من دين وسياسة وجنس.

■ تشير فى المجموعة إلى أهمية الهامش فى مقابل المتن.. فهل تهدف من خلال هذه المجموعة وغيرها إلى تقديم سردية تاريخية مضادة؟ وكيف ترى دور الأدب فى إعادة قراءة سرديات التاريخ؟

- الخطاب الهامشى نص موازٍ، ومكمل للنص الإبداعى، يتجاوز دور التفسير والشرح، ليشكل إضاءة موجهة لبنية النص ولاستكمال بناء متنه، إذ يحضر الهامش فى مجموعتى القصصية على مستويين منسجمين؛ فى البعدين الواقعى والمجازى، إنه يحضر فى تناول المهمشين فى التاريخ، خاصة فى الأحداث والقصص الكبرى، كما يحضر فى تقشير طبقات معانيها فى الهوامش اللاحقة لمتن النصوص والقصص.

وفى تمثلات الهامش والمهمشين، فى قصص «النباح الأخير»، أحاول قراءة التاريخ بنظرة مغايرة للسائد، لا بوعى المؤرخ، بل بمخيال المبدع وبرؤية الأديب، فى اهتمام خاص بالشخصيات التى تعيش على هامش المجتمع وأحداث التاريخ، والتى غالبًا ما يتم تجاهلها أو إسكاتها.

وعلى الرغم من قسوة بعض الصور، فالمجموعة تطرح مقترحًا موازيًا للوعى المتنامى، ولمحاولات المقاومة، وإن كانت هذه المحاولات فردية أو ضمنية، وعبر رمزيات عميقة كما فى قصة «النباح الأخير»، هذا النباح الذى يحمل دلالات عميقة تتجاوز معناه الحرفى، إذ يمكن أن يُفهم النباح كصوت احتجاج، أو إنذار، أو حتى صرخة يأس، وفى هذا النموذج ثمة استخدام للرموز فى سبيل إثراء النص وإضافة أبعاد تأويلية متعددة عليه، ما يتيح للقارئ، لا سيما النوعى والخبير، فرصة المشاركة فى إنتاج المعنى.

أحاول فى قصص «النباح الأخير» طرح شبكة من الدلالات التى لا تقتصر على المعانى السطحية للكلمات، من خلال استخدام تقنيات فى الكتابة الإبداعية لا تتوقف عند التناص الدينى، والدلالات التاريخية، واستثمار الأسطورة، بل تتجاوز كل هذا الى الإشارات الثقافية، والسخرية، والمفارقة، لخلق نص متعدد الطبقات يدعو إلى التأمل والتفكير النقدى، وإعادة النظر فى تلك السرديات التاريخية الرسمية، لإعادة قراءتها، ومحاكاتها، ومحاكمتها، لإنتاج سردية موازية تعبر عن المسكوت عنه فى كل تلك الأزمنة والأحداث.

■ تظهر اللغة فى المجموعة الأحدث مشحونة بإيقاع شعرى واضح، فكيف توازن بين تدفق السرد والكثافة الشعرية دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟

- اللغة مقدسة بالنسبة لى، أعطيها أولوية وعناية، إنها أساس النص الإبداعى لدى، وربما لأنى مشرّب بالقراءات فى الأسطورة والدين والتراث، فإن لغتى فى الكتابة تنحاز إلى الشعرية التى تخدم موضوعاتى وأفكارى المتعلقة بالمكان وأساطيره وتاريخه، وما تراكم عليه عبر الأزمنة من نقوش وحضارات وحكايات.

أتعمد أن يبدأ السرد فى قصصى بجملة مُشْبَعة بالإيقاع والإيحاء، وخلال الفقرات اللاحقة هناك بذور لجمل تستمر فى ربطها لهذا الإيقاع، ربما تتداخل فيه نبرة الطقسية الدينية والأسطورية بانسيابية خفيّة، وبتوازٍ إيقاعى، فى محاكاة لأزمنة دائرية من خلال لغة تغذى الإحساس بتلك الرحلة الزمنية وطقسيتها ودلالاتها، فى استحضارها وإسقاطها على الواقع المعيش أيضًا.

وأنا فى قناعتى الإبداعية، بأن القصص التى تحفر بذاكرة الأمكنة، تحتاج إلى لغة تخاطب الطبيعة وتقرأها، قبل أن تكتبها، بحيث تستجيب إلى ضرورة محاكاة وأنسنة الجبال والكهوف والأشجار والسماء والغابة والنبع، كلها تفرض على الكاتب/ السارد، مسار تحويل الجغرافيا إلى لغة، لتجعل من الحجر والشجر والصخر والبشر شاهدًا ناطقًا.

هذا التوازن بين تدفق السرد واللغة الشعرية، جزء من تكنيك كتابة القصص فى «النباح الأخير»، وهى مبنية على استثمار طبقات من اللغة القرآنية والإنجيلية والتوراتية، والتراثية، والتاريخيّة، والشّعبيّة، فيها إعادة صهر لظلال كل تلك الطبقات فى نصٍّ قصصى واحد دون أن يفقد جمالياته وترابطه، هنا لا يكون الحال كتابة للحدث فقط، بل هو كتابة لأثره اللغوى أيضًا.

■ كتبت فى أدب الرحلة «سماء الفينيق.. رحلتى إلى فلسطين».. فما دوافع كتابتك لهذا الكتاب؟

- هناك أمكنة لها خصوصية متجذرة فى الروح، يكون وقعها أعمق وأرسخ، فيها تعلق وجدانى وتاريخى يلامس نبض القلب، وفلسطين التى أعشق هى ليست مكانًا وجغرافية، إنها تشكل وجدانًا وتاريخًا وإرثًا وطنيًا قوميًا، تحفر عميقًا فى الروح كما الأردن بالنسبة لى، وقد كانت زيارة فلسطين، حين تكحلت عيناى بمرآها، وتباركت قدماى بثراها، حلمًا تحقق، زرتها مرتين؛ المرة الأولى عام ٢٠١٤م، حملت مشاعر عميقة متضاربة، ودهشة البدء فى تلمس تراب تلك الأرض التى هى ليست كأى مكان آخر، زرتها رغم كل الصعوبات والآلام، لكنه أمل تحقق، وأمنية تلمست كل تفاصيلها، منذ وصلت جسر الملك حسين على نهر الأردن، الذى دائمًا أسميه جسر الوصل بين ضفتى القلب، وتتبعت كل أثر وتاريخ وحكاية فلسطين منذ الخطوة الأولى، فزرت أريحا، ورام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، ولكن الاحتلال الصهيونى منعنى من دخول القدس عند حاجز قلنديا، فواجهت هذا المنع، بأن استحضرت من المتخيل الأسطورى طائر الفينيق لتكون زيارتى الافتراضية آنذاك للقدس، وكتبتها من وحى الوجدان والمعرفة التاريخية بتفاصيلها، لكن هذه الزيارة للقدس تحققت فى المرة الثانية عام ٢٠٢٢م.

كتبت يومياتى لزيارتى الأولى فى كتاب «سماء الفينيق.. رحلتى إلى فلسطين»، وقد صدر بطبعتين؛ الأولى عن وزارة الثقافة الفلسطينية، والثانية طبعة عربية، عن الدار الأهلية للنشر، وأعكف الآن على كتابة يوميات رحلتى الثانية التى زرت فيها القدس، فقد تجولت فى يافا، وعكا، وحيفا، وبقية أريحا، وخربة قمران، وسيكون عنوان كتابى هذا «سماء الفينيق.. رحلتى إلى القدس».

■ كتبت فى القصة والمسرح والرواية واليوميات.. فهل تعتبر ذلك قدرًا مطلوبًا من التنوع أم أنها تنويعات لمشروع واحد يأخذ أشكالًا متعددة؟

- حين أتهيأ للكتابة، يراودنى مارد السؤال: بأى شكل إبداعى سيولد العمل هذه المرة؟ وأى جنس أدبى ستتقمصه لحظة تحقق الكتابة؟ أدرك أن الناتج سيكون ترجمة للفكرة الحلم، سواء كان قصة، مسرحية، رواية، نصًا، أو حديثًا عابرًا. كل هذه الأشكال قمصان للكلمة، والجوهر واحد، تتغير المسميات والأغلفة، لكنها تبقى ردَاء للفكرة، تمنح احتمالات للأجوبة وللحلول.

بين كل سؤال وآخر تنبثق كلمات وسرديات، أحيانًا كفر، وأحيانًا إيمان، فتنة، غواية، سخط، فرح أو حزن، كلها ألوان فى نسيج الإبداع. وما يصدر من كتابة قد يتقمص قميص عثمان الأسطورى، أو يوسف، أو هرقل المسموم، أو رداء امرؤ القيس، لتتجلى فيه العظمة، الانكسار، الجروح، والواقع المرير.

وفى النهاية، حين يكتمل الشكل وتنضج الفكرة وتحضر الغواية، يصبح السطر الأخير تقمصًا لأسطورة الإبداع. تبقى الأسطورة هى القميص الأكثر حضورًا، تتنقل بمسمى قصة، رواية، أو مسرحية، ويكتمل التداخل بين الأجناس لتليق الكتابة بالمقام، وقداسة الوجدان، وعمق الشعور.

■ ما سر ولعك الواضح بكتابة القصة القصيرة فى مقابل عدم اهتمامك بالرواية؟ ما الذى تتيحه لك كتابة القصة من آفاق خاصة؟

- صَرّحت مرارًا بأننى «لست روائيًا، ولا تغرينى كتابة الرواية، ولا أجد فيها امتيازًا على الأجناس الإبداعية الأخرى»، فقد كانت كتابتى روايتى الوحيدة «العتبات» نزوة لمرة واحدة، وقد تتكرر إن وجدتنى مستلبًا بتلقائية لفكرة أو موضوع، لا أجد لهما حاضنة إلا الرواية، ذلك أننى بدأت قاصًا، والقصة هى الكوخ الحميمى الذى أجدنى حاضرًا فيه، ولعل كتابتى القصة القصيرة هى أول المغامرة، التجربة، الغواية، وقد كانت تأتى من وحى الصحراء، وكانت تحمل فى إهابها ذلك الموروث الذى أستنبطه من الرؤى القديمة التى شكلت فى الوجدان والفكر إطلالة أخرى على عالم حولى، وفى عمقى، بموازاة التماهى مع واقع هو رغم كل تناقضاته، ما زال ينهل من هذا الوعى والعمق الأكثر رسوخًا، والذى انعكس على كل مسميات العالم الحديث.

فى القصة تماه مع روح الإبداع، ومجاز الكلمات، ونبض الفكرة، وتكثيف السرد، وتشكلات اللغة، واستنطاق الكون، تقطيره، تعتيقه، ليتجلى قبضة واقع من عطر وتراب ونبض، القصة هى الأقدر على ترجمة سحر العالم وجمر الواقع، فردوسًا إبداعيًا يعطى طاقة مختلفة للمسميات حولنا، فتندمج أحرفًا وأفكارًا وأحداثًا وأسفارًا فى الخيال المتجسدة سطورًا على الورق.

■ مرت بعض أعمالك مثل «موت عزرائيل» برقابة ومنع.. كيف تتعامل مع الكتابة حين تصطدم بالمؤسسة الدينية أو السياسية؟

- الكتابة بالنسبة لى هى تحويل المألوف المسلم به، إلى سؤال حول ما هو غير مألوف فى التعامل معه، أو كشط الطبقات المتراكمة عن حالة التعود العادى بحكم التسليم بما هو متوارث بشكل متحفى. ولعل قضية «موت عزرائيل»، وما كان من محاكمة ومنع فى عام ١٩٩٩م، كانت شرارة تفاعلاتها، بسبب نهجى فى كتابتى وتعاملى مع الموروث على المطلق، بإسقاط غلالة القداسة فيه، لأفهمه أكثر، وأتعاطى معه بلا رقيب يقيدنى، أثناء مواجهتى لبياض الورق، فأتعامل مع الماضى بقصدية جادة، لا بمماحكة بل بمحاكمة، وقصتى تقوم على تكسير الموروث والأسطورة، وبناء أسطورة جديدة تنزاح إلى الواقع المعيش المعاصر، وتوظف باتجاه إبداع فنى هو أسطورة بحد ذاته.

كانت قضية «موت عزرائيل» هى التجربة الأولى مع منع مجموعة كاملة من النشر، رغم أنه قد سبقها منع قصص متفرقة من النشر فى الصحف، وذلك لذات الأسباب، مرجعها دائمًا ذهنية الرقيب التى تحتكم دائمًا إلى الجانب الرسمى من التفكير، لأن قصصى فيها جانب أسطورى متعلق بالموروث الدينى الذى هو فى بعض جوانب مبنى على الخيال والأسطورة وتهويل الأشياء، وفى جانب آخر منه تشكل من خليط من الأديان، هذا التداخل والتشابك أدى إلى سوء فهم لما أكتب، فكان أن تم تحويل مخطوط كتابى «موت عزرائيل» لوزارة الأوقاف لإصدار فتوى من ناحية علاقته بالدين، ومساسه بالذات الإلهية.

■ كيف تتعامل مع الجوائز الأدبية؟ هل تشكّل لك دافعًا للمزيد، أم عبئًا للحفاظ على المستوى؟ وهل ترى أن الجوائز الثقافية تمنح الشرعية الأدبية للنص، أم أن هناك معايير أخرى أهم لدى القارئ؟

- أول جائزة فزت بها كانت جائزة محمود تيمور للقصة القصيرة عام ١٩٩٥ من المجلس الأعلى للثقافة فى مصر، عن مجموعتى «الرحى»، وكان يرأس لجنة التحكيم الناقد الكبير د. على الراعى، وقد شكّل لى هذا الفوز دافعًا ومسئولية؛ لأن اللجنة ضمت أسماء وازنة، ولأن قيمة الجائزة المعنوية فاقت المادية.

أؤمن أن الجائزة ثمرة إبداع ومحفزة لمزيد منه، لكنها لا تلغى أن الهدف الأول للكاتب هو الكتابة والتعبير عن الواقع برؤيته الخاصة. والجائزة الحقيقية أن تتاح للمبدع ظروف الحرية والراحة النفسية والمادية ليعطى أفضل ما لديه.

الجوائز المهمة تمنح الفائز شهادة ونيشانًا إبداعيًا، لكنها أيضًا تفرض مسئولية والتزامًا بقيم الحرية والحوار. قيمتها الحقيقية تأتى من المبدعين أنفسهم، فإذا مُنحت بالمجاملة أو الترضية تفقد معناها، بينما حتى الجوائز الصغيرة المادية قد تظل عميقة الحضور إذا كانت منافستها نزيهة وصادقة.

■ بعد عقود من الكتابة الإبداعية، كيف تنظر إلى تجربتك الآن؟ وما النص الذى لا يزال يؤرقك لأنك لم تكتبه بعد؟ وما مصدر قلقك الأساسى اليوم بوصفك كاتبًا عربيًا؟

- دائمًا هناك إحساس لدى الكاتب، مع تراكم تجربته، بأنه فى بحث دائم عن قلق جديد يحفّزه على الاستمرار، ويدفعه لتقديم المختلف فى مشروعه الكتابى. وما زال يؤرّقنى تقشير طبقات تلك الأمكنة من حولى، بأحداثها وذاكرتها، ذلك أننا نعيش فى عصر يسعى إلى إلغاء الثقافة والتاريخ، ومحو البلاد ومصادرتها بأرضها وناسها. هذا القلق يحمل الكثير من الخوف والحذر والمواجهة، وما نكتبه ليس ترفًا، بل هو نوع من المقامة والتصدّى لهذا المخطّط الممنهج لمحو التاريخ والهوية والثقافة والذاكرة، وهو مرتبط بمصير الإنسان والمكان العربى فى كل مساحاته. إنها معركة يأخذ فيها المثقف والأديب دور المخلّص والمُحذِّر، فالأدباء الحقيقيون هم حاملو صلبان الخلاص والتنوير، كطائر الفينيق الذى يسعى إلى انبعاث جديد من بين الحرائق المشتعلة فى أوطانهم المستهدفة.

■ هل من مشروعات جديدة تعمل عليها حاليًا؟

- أعمل على استكمال مشروع كتابى الثانى من زيارتى إلى فلسطين، هذه الرحلة الثانية التى زرت فيها القدس، وسيحمل عنوان «سماء الفينيق.. رحلتى إلى القدس». وهناك كتاب آخر، هو أقرب إلى الذات، عنوانه «مدونة القلب»، فيه تأملات، وسرد، وشعرية، وخواطر، سمّيته مدونة، لأنه تعبير شفيف عن حالات بحد ذاتها، دفقات أكتبها كما أتفاعل معها، ويتفاعل بها قلبى، فتنعكس على الروح، هى كتبت بإنسانية عالية، وبصدق، وباعتناء باللغة فى جوانب كثيرة منها، تحررت فى كتابتها من أى قيد على مستوى التجنيس أو العنونة، وأحببتها هكذا، وكنت أنشرها تباعًا على صفحتى فى فيسبوك، ولاحظت قبولًا لها، لقصرها، وللجوانب الإنسانية التى تعبر عنها، بعضها يحاكى كثيرًا من ذات ونبض من يقرأها.