زهرة النار.. محمد سلماوى: مصر لا تموت مهما عانت من تراجع

- المصريون تعرضوا لأزمات لو مرت على شعوب أخرى لقلنا انتهوا ولن تقوم لهم قائمة

- النار ليست فقط وسيلة للحرق والتدمير وإنما للتطهّر وللنقاء وبعث حياة جديدة

- الرواية ليست مجرد قصة جميلة أو متعة إنما مخزون من المعارف والمعلومات

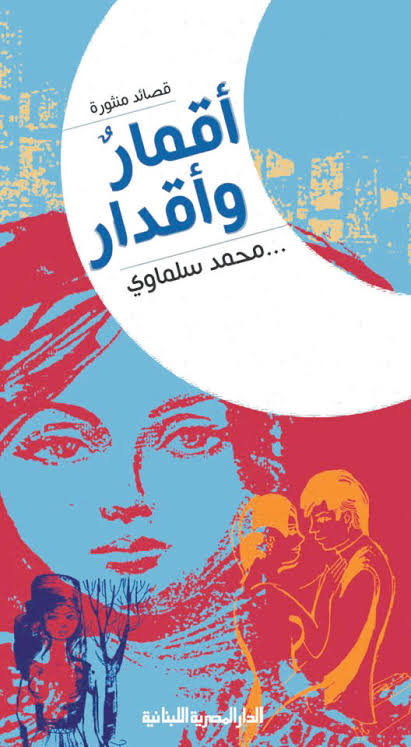

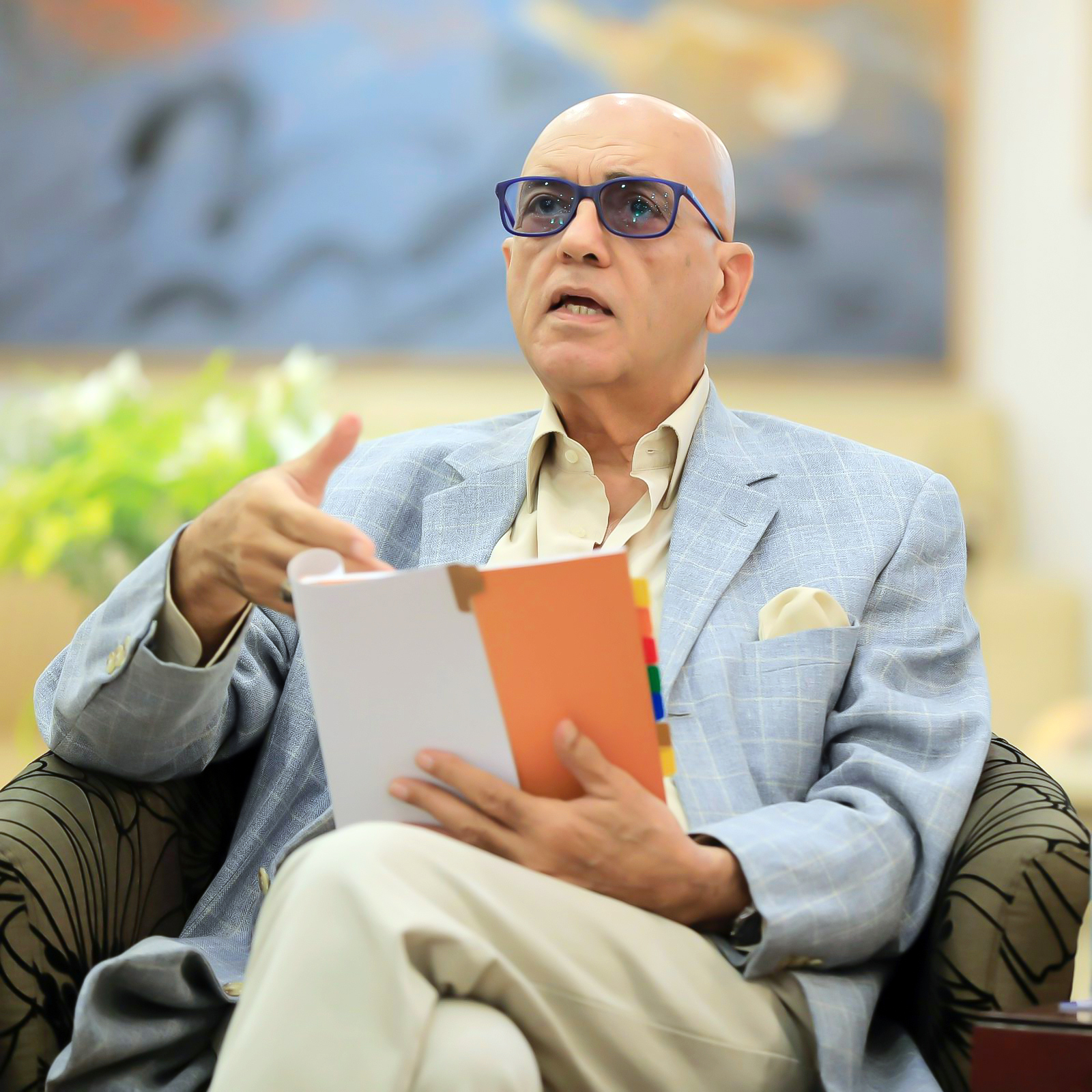

فى عمله الروائى الجديد «زهرة النار»، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، يواصل الأديب الكبير محمد سلماوى رحلته فى استكشاف الإنسان، وتحولات المجتمع المصرى فى عدة أزمنة.

الرواية تنسج عوالم الأحلام والهواجس لدى جيل كامل من الشباب، وتفتح نافذة على عالم الفنون، وذلك من خلال شخصية «عالية»، صاحبة محل «دكان زمان» بوسط القاهرة، حيث تتجاور التحف الثمينة واللوحات الفنية مع الأسئلة الوجودية والثقافية.

فى «زهرة النار»، يحتفى الكاتب الكبير بالمكان، ويغوص فى تباينات الثقافات، ويطرح أزمة الوعى الجمعى باعتبارها خلفية لأزمة الفرد فى مواجهة مجتمعه، وهو ما نناقشه معه بشىء من التفصيل، إلى جانب محاور أخرى خاصة بالرواية، فى الحوار التالى لـ«حرف».

■ أحلام الشباب المؤجلة لم تبرز فقط فى روايتك «زهرة النار»، لكنها ظهرت فى أكثر من عمل منها «أجنحة الفراشة» وغيرها.. كأنها سمة ثابتة فى كتاباتك؟

- بالفعل هى موضوع متكرر فى أعمالى الأدبية، سواء فى الرواية أو المسرح، صراع دائم بين الفرد والمجتمع، الفرد دائم التطلع لتحقيق أحلامه، وتحقيق ذاته، ويسعى للتطور والانطلاق، والمجتمع عادة ما يفرض عليه قيودًا قد تتسبب فى قتل هذه الأحلام، وعدم تحقيقها.

وفى حالة «زهرة النار» هناك نوعان من القيود، قيود سياسية، والتى تحول دون تحقيق حلم مدحت، فى إقامة الحزب السياسى الذى يسعى إليه، وقيود اجتماعية تحول دون أن يحقق «خالد» حلمه العاطفى بالارتباط بالإنسانة التى أحبها.

وتلك هى بؤرة الصراع فى الرواية، وعلى الرغم من قسوة القيود السياسية، إلا أنها تتغير بطبيعتها من عهد إلى آخر، ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى، وهناك دائمًا وسائل للتعامل معها والتحايل عليها، أما القيود الاجتماعية فقد تكون أكثر صرامة، لأنها ليست نابعة من قوانين أو لوائح سياسية قابلة للتغيير والتعديل، وإنما هى متجذرة فى المجتمع وقد تتوارث من جيل لجيل، لذا يصعب التغلب عليها.

وفى حالة «خالد وعالية» هناك علاقة حب لا يرضى عنها المجتمع، بسبب الفوارق التى بينهما، فوارق طبقية، وثقافية، وعُمرية، وفى النهاية قواعد المجتمع هى التى تقضى على هذا الحب، وتحول دون اكتمال هذه العلاقة بالشكل الذى كان يتمناه طرفاه.

بينما «مدحت» صديق «خالد» ينجح فى النهاية رغم أنه تعرض للبطش والملاحقة، وللسجن أيضًا، إنما فى النهاية يتمكن من أن يؤسس الحزب الذى يحلم به، ويحقق آماله السياسية.

■ إبحارك فى عالم الفنون والتحف والتماثيل وذكر بعض المعلومات عن منشأها ورساميها يؤكد أن الرواية أخذت وقتًا فى البحث والدراسة؟

- هذا حقيقى، ولكن دعنى أقول إن كل رواية لها عالمها الخاص، ويجب أن يحيط المؤلف نفسه بكل المعلومات الخاصة بالعالم الذى يقدمه فى روايته، وبسبب التفاوت الثقافى بين البطلين وبسبب شغف البطل «خالد» بالثقافة ومختلف المعارف، كان يجب أن أصف هذا العالم الجديد على «خالد»، لأنه كان أحد أسباب انبهاره بـ«عالية» حين قابلها، انبهر لأن لديها هذا المخزون والرصيد الهائل من المعرفة بالفنون وتاريخها.

هذه المعلومات لها وظيفة درامية، ثم إنها تساعد على خلق العالم الذى تدور فيه أحداث الرواية، وهى أداة التقارب بين البطل والبطلة، وعن طريق الاستزادة من هذه المعلومات، استطاع «خالد» أن يصل لمستوى السيدة التى عشقها وأراد أن يقترن بها.

وفى النهاية فالرواية ليست مجرد قصة جميلة أو متعة، إنما أيضًا مخزون من المعارف والمعلومات، وحين ينتهى منها القارئ يشعر بأنه ازداد معرفة بعوالم جديدة كانت خفية عليه.

■ هناك تناص بين «عالية» و«زهرة النار»، فهى حين أحبت «خالد» كانت هى والزهرة متوهجتين، وحين انتهت المحبة ذبلتا.. ماذا أردت أن تقول؟

- الرواية كلها تدور حول هذه الزهرة، وهى زهرة حقيقية موجودة فى غابات إفريقيا، وهى أكبر زهرة فى مملكة الزهور، ومن خصائصها أنها حين تذبل تتيبس تمامًا، وتصبح كقطعة الخشب اليابسة، وقد تظل على هذا الوضع سنة أو اثنتين وإلى ٢٠ سنة، إلى أن تمسها النار، والتى كثيرًا ما تجتاح الغابات، عندئذ تتفتح الزهرة مرة أخرى بعد أن انغلقت على نفسها وتيبست، وتطلق البذور التى فى داخلها وهكذا تبدأ دورة جديدة من الحياة.

هذا الرمز وجدته مناسبًا، لأن البطلة تتصور وهى فى سنها المتقدم، أنها تخطت سن المشاعر العاطفية والحب بعد رحيل زوجها، إلى أن تمسها نار الحب من خلال علاقتها بـ«خالد»، فتتفتح مرة أخرى للحياة تمامًا مثل «زهرة النار».

والرمز فى الرواية لا يرمز لشىء واحد فقط بقدر ما يشع بالمعانى على مختلف المستويات، فيمكن أن تأخذ هذا الزهرة- كما أشار أحد النقاد فى مقال كتبه أخيرًا عن الرواية- على أنها لا ترمز فقط للبطلة «عالية»، وإنما قد ترمز للوطن أيضًا، الذى هو البطل الحقيقى والخلفية الثابتة لأحداث هذه الرواية، وكأن مصر لا تموت مهما عانت من القيود والتراجع، إنما كلما واجهت أزمة تهدد وجودها تعود مرة أخرى إلى الحياة، وتبدأ دورة جديدة، وإذا رجعنا لتاريخ مصر، نجد أنها مرت بمراحل تراجع كبيرة جدًا، لو مرت على شعوب أخرى، لقلنا إن هذا الشعب انتهى ولن تقوم له قائمة، ثم وجدنا مصر تمر بعد ذلك بمراحل نهضة هائلة.

■ ما يثير التأمل هو أن النار، رغم كونها رمزًا للدمار والموت، قد تكون فى بعض السياقات سببًا فى ولادة جديدة أو حياة أخرى لكائنات. وهذا يتقاطع مع ما ذكرته عن انفصال «خالد» عن «نجوى» واتجاهه نحو «عالية»، إذ يبدو وكأنه موت رمزى لـ«نجوى»، لا بمعناه الحرفى، بل كمحطة فاصلة تمهد لبداية أخرى.. كيف تنظر إلى هذا المعنى؟ وهل ترى فى الموت الرمزى بابًا للتجدد والتحول؟

- النار ليست فقط وسيلة للحرق والتدمير، وإنما هى أيضًا وسيلة للتطهر، وهى وسيلة للنقاء، وبعث لدورة حياة جديدة.

■ أليس من العجيب أن تكون الوسيلة التى أنهى بها «خالد» علاقته بحبيبته «نجوى» هى نفس الوسيلة التى قتلت بها «عالية» حبها لـ«خالد»؟

- صحيح، وتلك هى سخرية الأقدار، ويحدث كثيرًا، كما تدين تُدان.

■ أنهت «عالية» علاقتها بـ«خالد» بسبب زيارة والده لها، رغم أنها كانت دائمًا متحررة وضد قيود المجتمع.. لماذا انصاعت لقيود المجتمع على حساب حبها؟

- هذا الأمر هو الذى يبين قوة القيود الاجتماعية، فالقيود متأصلة فينا جميعًا، بما فيها «عالية» نفسها، لأنها جزء من هذا المجتمع، ولولا هذا لما اقتنعت بكلام والد «خالد» إليها، هى اقتنعت بكلامه، ونفذت ما طلبه، لأن بينها وبين نفسها أحست من حبها لـ«خالد»، أن علاقتهما معًا يمكن أن تضره اجتماعيًا، فانحازت إلى جانب التقاليد البالية والضاغطة، وأنهت العلاقة مُضحية بقلبها، ما يبرهن على قوة التقاليد وتجذرها فى المجتمع.

■ كان تمثال كانوفا قيمًا جدًا من وجهة نظر «عالية»، وهو التمثال الذى يرمز للحب، ولم تفرط فيه أبدًا، لكن بمجرد إنهاء علاقتها بـ«خالد» فرطت فى التمثال، هل أرادت بذلك استنكار فكرة الحب من الأساس؟

- «عالية» ضحت بنفسها فى سبيل من تحب، هناك معنى لهذه التضحية، وهناك جانب آخر أنها جنبت «خالد» المصير الذى كان يتحدث عنه والده، هى ضحت بنفسها، وبالتالى رأت ضرورة التخلص من التمثال الذى كان يجسد هذا الحب، فتنازلت عن التمثال الذى كانت متمسكة به. كل هذه رموز لها دلالاتها، لأن الأدب يعمل بهذه الرموز، تلك هى لغته، وليس التصريح المباشر.

■ بذكرك للرموز، الرمز حاضر فى كل أعمالك بصور مختلفة، ومن بينها «أوديب فى الطائرة» و«رقصة سالومى الأخيرة».. كيف ترى توظيفك للرمز فى أعمالك؟

- كما قلت لك، عالم الأدب يعتمد على الرمز، هذا هو الفرق بين العمل الأدبى ومقال فى صحيفة، المقال لا يعنى إلا ما تقول كلماته، بينما العمل الأدبى يشع بالمعانى والرموز، فى مختلف الاتجاهات وعلى مختلف المستويات.

■ اللغة فى أعمال محمد سلماوى متغيرة، ففى رواية «أوديب فى الطائرة» نجدها لغة بها منحى تراثى ومفرداتها تاريخية، وفى «زهرة النار» تنبع من الواقع وكأن بها حكيًا شفهيًا، كيف ترى هذا؟

- إذا قارنت «زهرة النار» و«أوديب فى الطائرة» بـ«رقصة سالومى الأخيرة»، ستجد أن الأخيرة مكتوبة بلغة شعرية، لأن طبيعة الموضوع كانت تقتضى هذا النوع من اللغة. كل عمل يفرض اللغة التى تناسب موضوعه، لأن الشكل والمضمون فى الأدب لا ينفصلان.

إذا كان المضمون تاريخيًا، ستجد أن اللغة تحمل هذا المنحى التاريخى، بينما إذا كانت قصة واقعية تجد اللغة تنحو منحى الواقعية. ثم إن اللغة تتراوح داخل النص نفسه، ما بين موقف وآخر، بمعنى أن اللغة الواقعية التى ذكرتها، لن تجدها مثلًا فى الفصل الأخير، وفى مشهد الكراسى التى تكلم بعضها، هنا لغة أخرى، ومستوى آخر من مستويات السرد، لأن هذا المشهد يتطلب لغة تخصه. اللغة ليست ثابتة أو جامدة، وإنما تتلون داخل العمل، حسبما يقتضى كل موقف من مواقف الرواية.

■ كتبت تصديرًا فى الرواية قلت فيه إنها «ليست رواية تاريخية»، رغم أنك ذكرت فيها اغتيال السادات، واجتياح إسرائيل لجنوب لبنان، وكلها تفاصيل تجعل القارئ يتخيل حقبة بعينها، ثم تعود ونجد الهواتف المحمولة مع الأبطال تعبر عن زمن مختلف.. ما تفسيرك؟

- لو راجعت الزمن فى الرواية فلن تعرف نحن فى أى حقبة على وجه التحديد، فهناك بالفعل وقائع من السبعينيات والثمانينيات، إلى جانب مشاهد لاستخدام الهاتف المحمول، الذى بدأ فى مصر بعد عام ٢٠٠٠.

الرواية ليست كتابًا فى التاريخ، ولا تتحدث عن عصر معين، وإنما عن طبيعة بشرية توجد فى كل العصور. لذا تتحرر الرواية من قيد التاريخ، وهذا كما قلت لك هو الفارق بين العمل الروائى وكتاب فى التاريخ يوثق لمرحلة محددة بجميع خصائصها. الرواية عابرة للأزمنة، لأنها تتحدث ليس عن التاريخ المتغير، وإنما عن الإنسانى الثابت، الطبيعة الإنسانية الكونية، الثابتة والمستمرة من عصر إلى آخر، وفى هذا اختلاف كبير.

■ فى آخر الرواية قلت: «النهر الخالد كان يعلم الحقيقة»، وهو النهر الذى عاش آلاف الحكايات والحقب، وكأنه يظل الشاهد الأوحد على مدار التاريخ.. ما الذى كنت تقصده؟

- هذا أيضًا متصل بفكرة الزمن، أنت وضعت يدك على نقطة مهمة، فالتنويه فى أول الرواية، وذكر النيل فى آخر الرواية يؤكدان نفس المعنى، الزمن ممتد ومتدفق تدفق نهر النيل نفسه، لا يقف عند السبعينيات ولا الثمانينيات، ولا الألفية الجديدة، بل هو دائم ومستمر.

■ الشخوص فى رواية «زهرة النار» مأزومة لكن هناك أزمة كلية فى الوعى الجمعى، ومنها تنسل أزمة الفرد نفسه... هل عنيت ذلك؟

- بالطبع، وهذا ما يمنحك الإحساس بأن رمزية الرواية تتخطى شخوصها، والحقيقة بعض النقاد قالوا إنها ترمز لمصر، لأن فيها رمزًا يكاد يكون وطنيًا. الأزمة لا تتوقف عند الأزمة الفردية لكل بطل. لكن فى الرواية، «مدحت» ينجح فى تحقيق حلمه وما يريد، ويتغلب على العوائق، وهذا يعنى أن طريق الخلاص مما نحن فيه، والتقدم إلى الأمام، لا يكون إلا بالسياسة، السياسة هى التى لا بد أن تفتح لنا باب المستقبل، ولا يتحقق ذلك إلا بالتغلب على القيود السياسية.