التجريدة.. أحمد إبراهيم الشريف: كيف لا أكتب عن الجنوب وناسه يكلمون النخل والنهر والطيور؟!

- «التجريدة» رواية وفقط وعلاقتها بالتاريخ كمقتفى أثر وصحراء

- فى بلاد الصعيد.. الناس يرجون من النيل ما يرجوه الرجل من أخيه

- الرواية مزيج من الحقيقى والخيالى والواقعة التى تدور حولها حقيقية

- أينما كانت الحكاية كنت.. والحكّاء فى الصعيد «ملك» بين الناس

- الجنوب كنز الحكايات وموطن الأساطير ومسكن الحزن والفرح

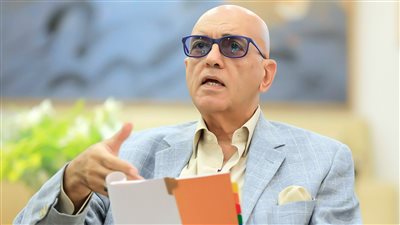

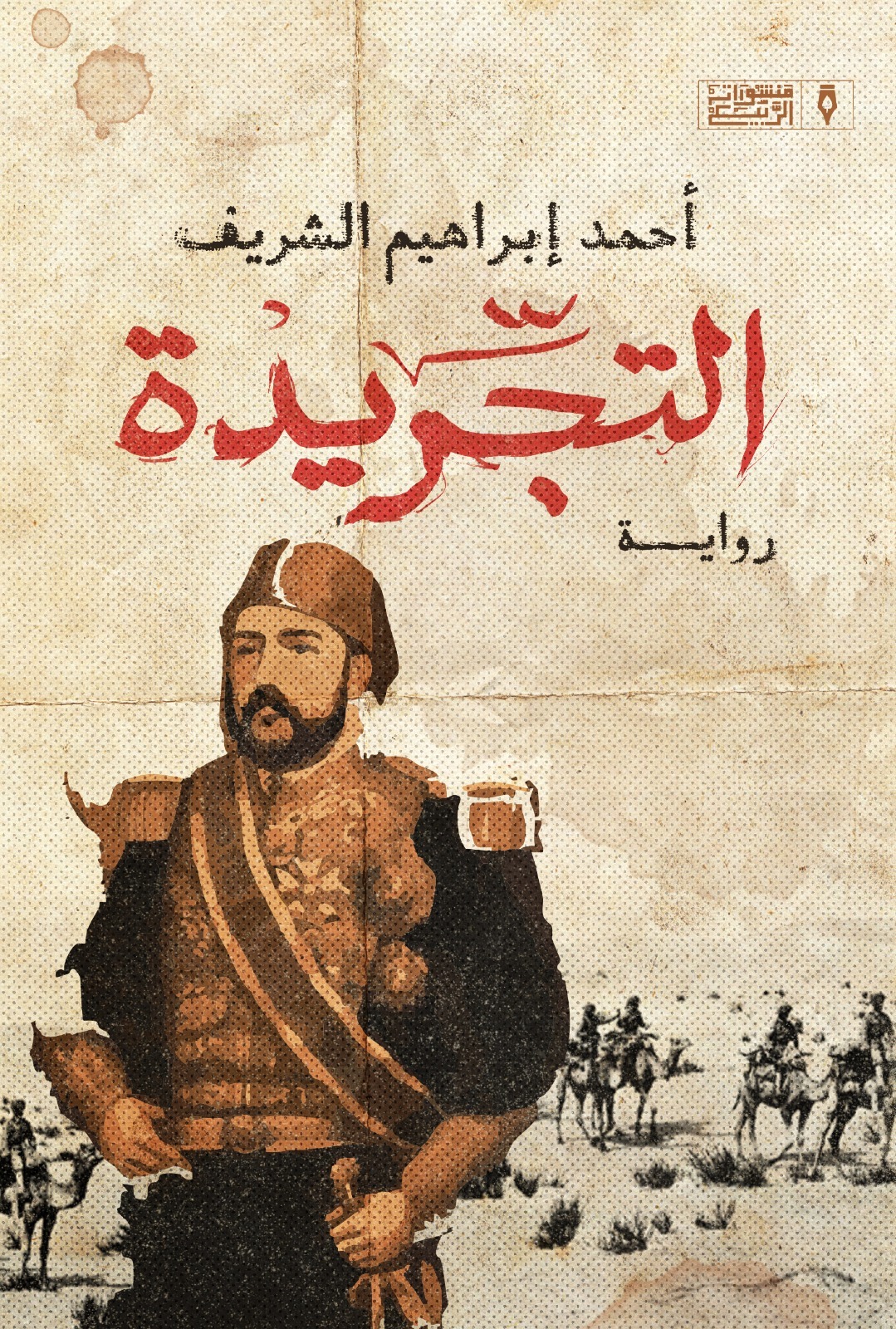

فى روايته الجديدة «التجريدة» يفتح الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، الكاتب الصحفى والروائى والناقد، نافذة سردية على واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل فى تاريخ مصر الحديث، والتى اشتهرت بنفس اسم الرواية.

لم يكتب «الشريف» عن الحادثة التى وقعت فى عهد الخديو إسماعيل وظلت محل خلاف بين المؤرخين من حيث تفاصيلها وموقعها، من ناحية التاريخ فقط، بل أعاد تشكيل الواقعة عبر عدسة أدبية تنبض بالحياة، مانحًا شخصياته أصواتًا مستقلة تتحدث عن نفسها، وتعيد بناء زمن الحكاية من الداخل.

فى «التجريدة» لا يكتفى الروائى الشاب بتوثيق المأساة، بل يغوص فى أعماق النفس البشرية، مستخرجًا ما فيها من أزمات وتناقضات، مع تطعيم العمل بشخصيات مبتكرة، فى محاولة لتوسيع فضاء الحكى وربط الماضى بالحاضر.

«حرف» التقت «الشريف»، فى حوار امتد وتفرّع بين الرواية والتاريخ، والخيال والواقع، ننشره فى السطور التالية.

■ بداية.. كيف جاءتك فكرة «التجريدة».. وكيف عملت عليها؟

- كنت طفلًا نهمًا للحكايات، أتتبعها فى الدروب الضيقة وعلى ضفة النهر، أينما كانت الحكاية كنت، وفى الصعيد لا شىء يفوق الحكاية، حتى إن الحكّاء فى القرى «ملك» بين الناس، يذهبون حيث يذهب ويميلون حيث يميل، ومن بين هذه الحكايات سمعت عن «التجريدة»، لكنهم كانوا يقولون عليها «الغارة».

هى حكاية تشكلت جزءًا جزءًا، حدثنى عنها عمى على بخيت، فكلما جاءت سيرة السلطة- أى سلطة- يردد بصوت عالٍ: «سيفعلون بنا ما فعلوا فى جدودنا قديمًا»، حينها أنتبه وأسأله: «وما الذى فعلوه يا عم على؟».

كبرتُ وظلت الحكاية داخلى، وعندما رحت أجرب الكتابة، وسألنى أحدهم: ما الذى تريده من الكتابة؟ قلت له: «أريد أن أتمرس حتى أكتب ذات يوم عن (التجريدة)». ومر الوقت، لكننى ذات يوم بالفعل صحت الفكرة ونادتنى، حاولت أن أؤجلها، رحت أحاور أفكارًا أخرى لكنها أبت فاستسلمت لها.

■ اختلف الكثيرون حول وصف الحادث الذى تُبنى عليه الرواية.. فمنهم من قال إن أهل «قاو» سطوا على مركب فى النيل فأمر الملك بإرسال «تجريدة» إليهم وآخرون رأوا أن «التجريدة» أرسلت بسبب فتنة طائفية.. ما حقيقة الأمر؟

- «التجريدة» باختصار تدور حول حرب/ جريمة تمت فى زمن الخديو إسماعيل، فى بداية حكمه، إن شئنا التحديد، أناس بسطاء اصطدموا بالسلطة، وردت السلطة عليهم بعنف لا يبرر، عنف وصل لدرجة الإبادة والمحو.

مع الزمن نشأت حكايات حول السبب، هل لأن فتنة دينية ظهرت هناك؟، هل لأن أهل القرى سطو على مركب نيلى كان عليه قوم أصحاب نفوذ؟، هل لأن الناس خرجوا على السلطة بسبب التحريض من شخصية معينة؟، هل لأن رجلًا مسيحيًا امتلك أمة مسلمة؟

أسئلة كثيرة، لكننى عندما بدأت الكتابة، ولأننى أعرف طبيعة الناس هناك، وما الذى يثيرهم ويدفعهم للغضب، اخترت قصة المركب النيلى، لكننى عالجته بطريقة فنية، فغيرت فى الأحداث والدوافع أيضًا، وسقت العديد من الشخصيات، محاولًا أن أعطى هؤلاء المغدورين جزءًا من حقهم.

■ يبدو «عامر ضيوف» كأنه بطل الرواية لكنك منحت المكان والحدث بطولة أكبر.. لماذا؟

- «عامر ضيوف» ليس بطلًا بالمعنى التقليدى، فلم يكن صارخًا فى البرية وليس متحمسًا كما يجب ليقود حربًا، ومن البداية لم يكن واثقًا فى النصر ولا راغبًا فى العراك أصلًا، لكنه من الناس الذين إن فرضت عليهم الدنيا أمرًا قام به إيمانًا بدورهم.

«عامر ضيوف» رجل يفكر، يُعمل عقله ويتأمل فى كل ما يحيط به، والفكر جعله يعرف، والمعرفة مُرة مثل «عنب الديب»، جعلته يرى الهزيمة ساكنة فى كل ما هو آتٍ، ومع ذلك عندما قامت الدنيا ولم تقعد صار «عامر ضيوف» بطلًا، لأن أهله قُتلوا وشُردوا.

لقد قام بدوره إلى النهاية، لكنه مع ذلك ظل يتمنى لو لم يفعل «جريس برهومة» فعلته، ولم تأتِ «التجريدة» بجِمالها وجنودها إلى القرى الساكنة فى صمتها، العائشة فى فقرها، تمنى لو ظلَّ يقود جمله بين الجبل والنهر.

أما البطل الفعلى للرواية فهو الحدث، اللحظة الدامية، التى رأى فيها الأطفال مركبًا مدججًا بالجنود يعبر النهر من الغرب إلى الشرق، وهتف أحدهم «الغارة»، وراح يجرى بين الدروب. فى تلك اللحظة تغير كل شىء.

لقد عكّرت «التجريدة» ماء النهر، وأنهت الأحلام فى النفوس، ودفعت «حكمت أبوزيد» دفعًا إلى النهاية المؤلمة، وجعلت الخديو إسماعيل يخشى من قرية فى صعيد مصر، فيدفع إليها الجيوش، ويعاقبها عقابًا لا يتصوره أحد.

البطل هو المكان المحاصر بين الجبل والنهر، الذى دفع الثمن وتخضب بالدم الذى سال على النطع، وظل موطنًا للحكايات إلى زمننا هذا. البطل فى الرواية هو الحياة التى سعى إليها الناس لكنها ضنت عليهم بالقليل، حياة كل من اشتركوا فى هذه المعركة مضطرين للدفاع عن أنفسهم، وانتهى بهم الأمر تحت حد البلطة التى نزلت لتقضى على أحلامهم.

■ مررت على أحوال مصر منذ ١٥٠ عامًا وذكرت وقائع تاريخية مثل كره الأتراك للمصريين واستبداد الخديو إسماعيل.. ما حدود تدخلك كمؤلف فى وقائع تاريخية؟

- «التجريدة» هى رواية وليست شيئًا آخر، وعلاقتها بالتاريخ علاقة مقتفى الأثر بالصحراء، فقد استدللت بالحكاية وآنست لها، لكن ما جرى حتمًا لم يكن كما كتبت بالضبط، هذه معالجتى لما شعرت به وظننته.

أنا عادة لا أكتب عن الشىء نفسه، بل أكتب عن أثره، عما يتركه من حزن وفرح، دائمًا أحب أن أكتب عن لحظة الذروة، لحظة النصر أو الهزيمة، ويتملكنى شعور قوى بمراقبة نهاية الشىء.

فى «التجريدة» لدى حكاية، وأردت أن أصنع لها إطارًا، وتمثل ذلك فى الوضع الذى كان سائدًا فى بر مصر آنذاك، حيث الوالى الجديد- لم يكن إسماعيل قد أصبح خديويًا بعد- ذلك المحاصر بالمتربصين من أهله، والطامعين الساعين لإثبات أنفسهم، فتنافسوا أمامه، ليس فى إثبات محبته، لكن فى إثبات قدرتهم على تحقيق أهدافه.

أما عن الحقيقى والخيالى فى الرواية، فقد اختلط الأمر، فالواقعة حقيقية، حكتها الحكايات المتواترة، وأشارت إليها الكتب، ومن ذلك مذكرات نوبار باشا.. ما عدا ذلك فهو خيالى.

لكن الخيال هنا معتمد على أساس، من ذلك مثلًا العلاقة المتداخلة بين «فاضل باشا» مفتش الصعيد، و«إسماعيل أبوجبل» مدير الحربية، اللذين قادا «التجريدة»، وسارا بكل قوة وعنف تجاه مجموعة من الناس المحصورين بين نهر يفيض فيُغرق أرضهم، وجبل يقسو فيرسل حيواناته الضارية تنهشهم، ولم تأخذهما بالناس رحمة، كانا يريدان أن يثبتا لـ«الوالى» إسماعيل أنهما رجلاه القادران على الفعل.

ومن تداخل الحقيقى والخيالى، أيضًا، أن الناس الذين لم يُقتلوا فى «التجريدة» تم نفيهم إلى دمياط، وهذا المكان مجرد كلمة تقولها الحكاية. أما الرواية فذهبت معهم إلى هناك، إلى البلاد التى لا تحبها الشمس، ورأت الدمع المتفجر من عينى «فتحى ضيوف»، ورأت «راسم مجيد» تسعى بين الشوارع باحثة عن ولدها الميت، وشعرت بالحماسة عندما تسلل «الريس وردانى» بمركبه النيلى، مع الفجر، عائدًا بمن حنَّ إلى أرض قاو.

■ لماذا اخترت قرية فى أسيوط لتكون محورًا لأحداث الرواية؟

- الجنوب كنز الحكايات وموطن الأساطير ومسكن الحزن والفرح. البلاد التى رأيت الناس فيها يكلمون النخيل، ويرجون من النهر ما يرجوه الرجل من أخيه، وسمعت المرأة تعقد اتفاقًا مع طيورها، ورأيت دموع الرجال المتحجرة أمام قبور آبائهم تفيض مثل بحيرة لكنها لا تسيل على الخد.. بالتالى أنا مرهون للكتابة عن كل ذلك.

أكتب دائمًا عما أشعر به، عن الشىء الذى لا أستطيع مقاومته. نعم المدينة تظهر معى لكنها على استحياء، وفى «التجريدة» ظهرت القاهرة، لكنها كمدينة مغتربين، جاءت إليها أسرة «عطفة برهومة»، لكنها لم تجد نفسها تمامًا، وشعرت بالتيه. رغم ذلك أعرف أننى ذات يوم سأكتب عن مدن أخرى بعيدًا عن الصعيد، عن مدن أعرفها وأخشاها فى الوقت نفسه.

■ بالرغم من تعدد شخوص العمل، حرصت على توازن لغوى واضح، وحتى الأبكم منحته لغته.. لماذا؟

- الرواية كما نعرف هى معادل موضوعى لأمر ما، لكنها لا تكون أبدًا نقلًا أو تقليدًا، ولو حدث ذلك ستخرج من كونها عملًا فنيًا، وتصبح توثيقًا لأمر ما. بالنسبة إلىّ، العمل الأدبى مثل الحكايات الأسطورية التى لا دليل عليها، يصلح فيها تهشيم الزمن وتحطيم المنطق، فيمكنك أن تمنح الطيور صوتًا، والموتى وجهة نظر، والأبكم دورًا فى الأحداث، وأن تعطيه صوتًا يفتتح به الرواية.

فى «التجريدة»، هناك بعض الشخصيات أرادت أن تدلنى على أثرها، نعم هى لا تجيد التعبير، لكنها تجيد الشعور، وأنا بوصفى كاتب الرواية سقطت فى غواية أن يأخذ الجميع حقه، خاصة أن علاقتى بكثير من الشخصيات هى أن أمنحهم جزءًا من العدالة التى لم يحصلوا عليها.

لذا، شخصية «رجب على بخيت»، الأبكم الذى يفتتح العمل الأدبى، منحته صوتًا يعبّر به عن موقفه مما جرى، وأنا الكاتب أصيغ ما يود هو قوله، انطلاقًا من كونها رواية تحتمل ما لا يحتمله النص التقريرى.

■ رغم عصيان «جريس برهومة» وتحديه الكنيسة والمسلمين، جاءت شخصية «أبونا مينا» كأنها معادل موضوعى للكنيسة ودورها الفاعل فى تلك الفترة.. هل قصدت ذلك؟

- لا يوجد وجه واحد للصورة أبدًا، وعندما أطلق «جريس برهومة» أفكاره الحادة، وظهرت أبعاد شخصيته الساعية لتدمير كل شىء، كان هناك «أبونا مينا» بموقفه المهم ودوره الكبير، وكانت هناك «عطفة برهومة» بحنانها الواضح تجاه الجميع.

هى معادلة فنية عن الإنسان وتعدده. كل شخصيات الرواية التى تصل إلى ٣٠ شخصية رئيسية تختلف عن الأخرى فى أمر ما، فى دوافعها، فى رؤيتها، فـ«عامر ضيوف» ليس مثل شقيقه «فتحى»، و«جريس» ليس مثل أبيه «برهومة»، و«راسم مجيد» لا تشبه شقيقتها «ملوك».

جانب آخر- أعتقد فعلته بلا وعى منى- لم أرد للرواية أن تدخل فى دائرة أنا لا أقصدها تتعلق بالمجتمع والتعايش. أنا أكتب فنًا وإن لامس قضايا كبرى، بطلى هو الإنسان ليس أكثر من ذلك. أتمنى أن يقرأ الناس روايتى لكونها حكاية تتحدث عن أناس ظلمتهم الحياة والسلطة، لا أريدها أن تثير ما لم أقصده.

■ قسّمت الرواية لـ٤ أقسام: «الغارة- الخراب- التيه- العودة»، وهى «تيمات» مُكررة فى العديد من القصص، مثل قصة بنى إسرائيل والسيرة الهلالية.. ما الذى دفعك لذلك؟

- لدى اعتقاد قديم بأننا نعيش فى نماذج عقلية مكررة، نُعدِّل عليها، نضيف لها، نُلبسها قشورًا أو معانى، لكن الشكل العام متقارب. نتحدث عن الشرير والطيب فى أعمالنا الكتابية والمرئية، أى عن «الشيطان وآدم» لكن بصورة أخرى، حتى لو لم ندرك ذلك. نتحدث عن صراع الأشقاء فنستوحى ما دار بين «هابيل وقابيل»، حتى وإن كان الكاتب لا يعرف «هابيل» و«قابيل» ولم يقرأ حكايتهما، هناك شىء من تراث العقل الإنسانى لا نتخلى عنه أبدًا.

فى «التجريدة» لم أنتبه إلى أن تقسيم حكايتى يشبه إطارًا لقصة إنسانية كبرى، رأيتها رحلة الإنسان الدائرة بين: «الغارة» و«الخراب» و«التيه» و«العودة»، والإنسان بمفرده هو الجماعة فى اكتمالها، وما يحدث هو رحلة نمر بها جميعًا، بشكل يومى تقريبًا، وبشكل عام فى حياتنا.

فى «التجريدة» كانت الرحلة لجماعة بشرية، منها من انتهى دوره فى البدايات ومنها من رأى النهاية، أى أننى أردت أن أستمع لـ«جريس برهومة» ودوافعه، و«عبدالقادر ضيوف» ومحبته للحياة التى ضنت عليه فلم تمنحه سوى موت مبتور، وأن أمنح «شمعة عبداللاه» فرصة كى تبتسم فى النهاية، عندما تجد أنها فعلت ما لم تظن أنها قادرة عليه.

■ منحت كل رجل من أهل «قاو» صوته الخاص ليعبّر عن نفسه.. لماذا استخدمت هذه التقنية؟

- يخبرنى بعض الذين تفضلوا علىّ بقراءة الرواية بأن الشخصيات كثيرة، فأرد عليهم بأنها «حرب يا ناس»، يموت فيها عباد الله البسطاء فجأة قبل أن يدركوا موتهم، وأقل ما أقدمه لهؤلاء الذين تحولوا لحكاية أن أمنحهم أسماء، وأن أهديهم أصواتهم يصرخون بها، وعلى الأقل أستمع جيدًا إلى قلقهم الداخلى، وأن أرى فى عيونهم الحياة وهى تذوى، لذا كل من قابلته فى هذه الحرب الغاشمة غير العادلة أعطيته صوتًا، قلت له حدثنى أو دس لى المعنى فى عقلى فأتحدث بلسانك.