المعاصر.. الفيلسوف أرشين أديب مقدم: مع الذكاء الاصطناعى.. لم نعد نملك زمام مصيرنا

- أليس من الغريب أننا مضطرون لإثبات إنسانيتنا للآلات؟

- بقايا عنصرية عصر التنوير يمكن تمييزها فى أنظمة الذكاء الاصطناعى التى نستخدمها يوميًا

- عمالقة التكنولوجيا يحتكرون الذكاء الاصطناعى أكثر من الحكومات.. ونحتاج جهدًا مجتمعيًا عالميًا لكسر الاحتكار

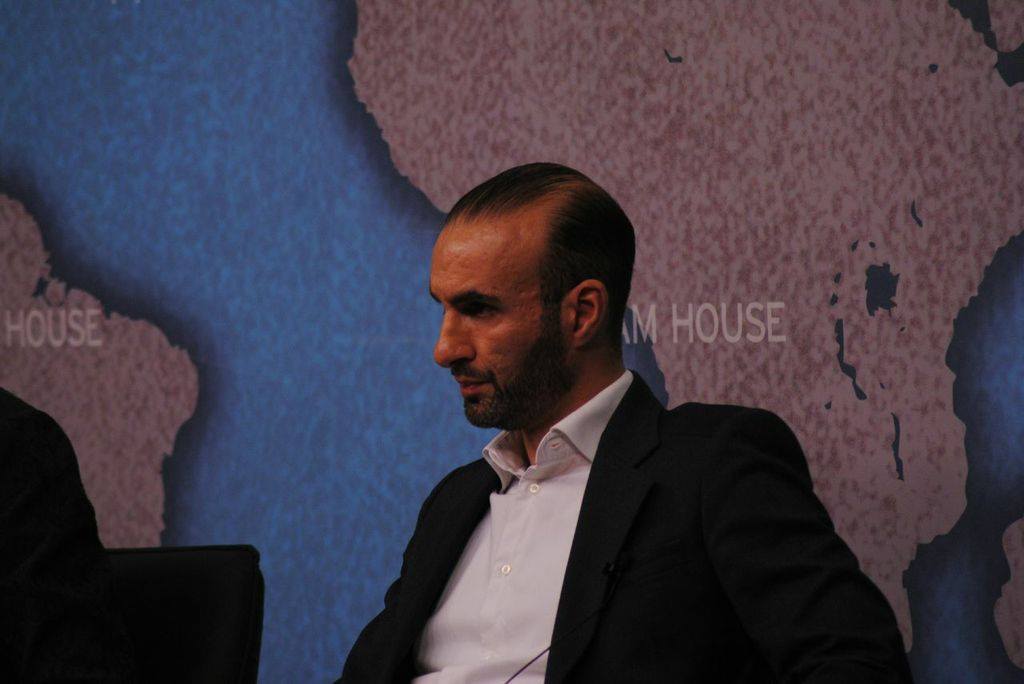

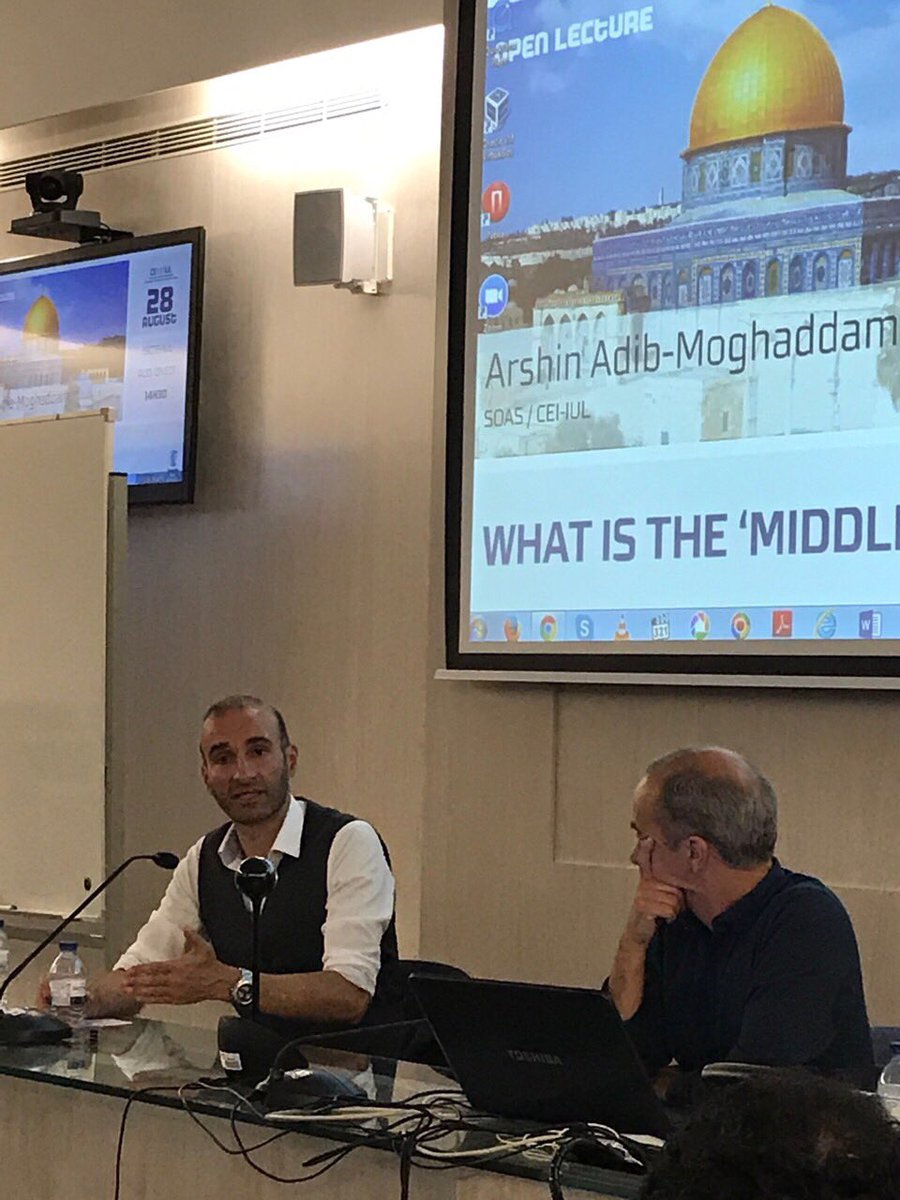

يُعد أرشين أديب مقدم، أستاذ الفكر العالمى والفلسفات المقارنة فى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية «SOAS» بجامعة لندن، واحدًا من أبرز الأكاديميين فى مجاله، إذ يجمع بين المكانة العلمية المرموقة والحضور الثقافى العالمى. يشغل حاليًا منصب المدير المشارك المؤسِّس لمركز «مستقبلات الذكاء الاصطناعى» فى «سواس»، وصدرت له أعمال لافتة تركت أثرًا فى النقاشات الفكرية حول التكنولوجيا.

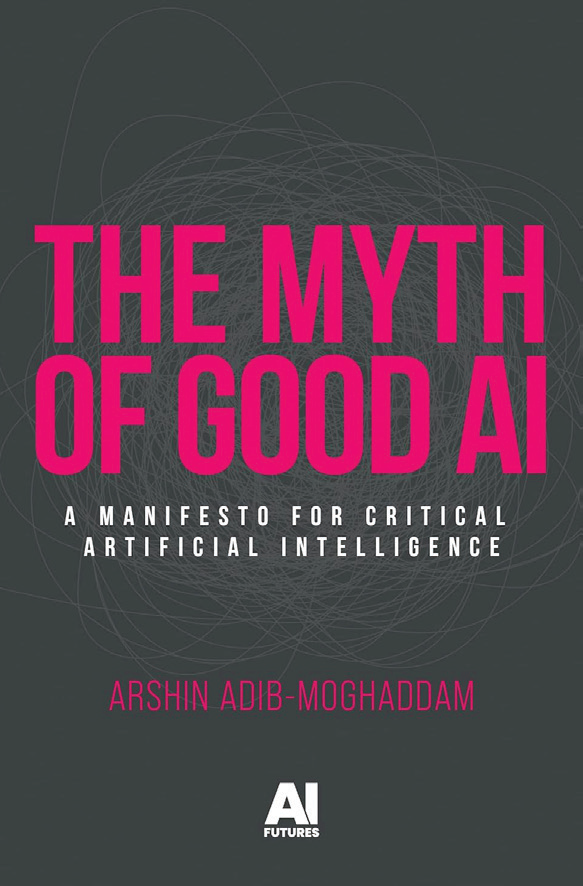

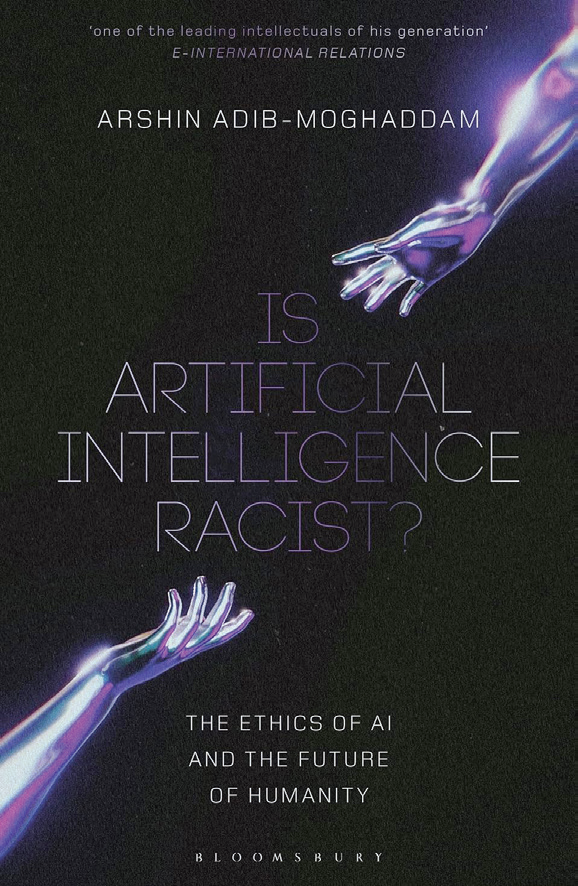

من بين أبرز مؤلفاته كتاب «هل الذكاء الاصطناعى عنصرى؟ أخلاقيات الذكاء الاصطناعى ومستقبل البشرية»، ومؤخرًا أصدر كتابه «أسطورة الذكاء الاصطناعى الخيّر: بيان من أجل ذكاء اصطناعى نقدى»، الذى دشّن به سلسلته الجديدة «مستقبلات الذكاء الاصطناعى» عن مطبعة جامعة مانشستر. فى هذا الكتاب يتحدى أديب مقدم السرديات المهيمنة حول الذكاء الاصطناعى من منظور الفكر العالمى، ويدعو إلى مقاربات عادلة وعالمية للتكنولوجيا.

فى هذا الحوار الذى أجراه مع موقع E-International Relations، يناقش أديب مقدم مآلات العالم فى ظل التطور التقنى المتسارع، وكيف بات الذكاء الاصطناعى يهدد مكانة الإنسان وسيادته وفرادته، مشددًا على أنه أصبح أيضًا ساحة صراع بين السلطة والفكر النقدى.

■ ما أكثر الأبحاث/ النقاشات إثارة فى مجالك؟

- كالعادة، يدور الصراع الأساسى بين حُرّاس المعرفة المُمَيزة، وبين غالبية الناس الذين يطالبون بعلمٍ أفضل يتسم بمزيد من المساءلة الاجتماعية والسياسية، والتحرر، والعدالة. فى الأوساط الأكاديمية وخارجها، تنتشر هذه المقاربات خصوصًا فى الحركة النقدية أو حركة إنهاء الاستعمار، بمعناه الواسع. هذا التيار يتألف من مفكرين وناشطين وأشخاص عاديين يروجون لمعرفة شاملة، خالية من التمييز قدر الإمكان، وبالتأكيد أكثر صدقًا من المعارف السائدة. إنهم يعيدون كتابة وإعادة ترتيب الأرشيف الإنسانى الآن ونحن نتحدث.

ومن ثم، هذا الصراع له انعكاسات عالمية ملموسة. فهو لا يُخاض داخل الجامعات فحسب. لقد بنى الرئيس ترامب، ومعه كثير من الساسة اليمينيين، حملاتهم الانتخابية على أساس مقاومة المعرفة النقدية أو التقدمية. وأثناء إجرائنا لهذه المقابلة، يتعرض زملاء فى الولايات المتحدة إلى ما يشبه الطرد من مناصبهم، إذ تُغلق أقسام الدراسات النقدية، ودراسات النوع الاجتماعى، ودراسات العِرق النقدية، وغيرها. بشكل أساسى، تتعرض الثقافة نفسها للإزاحة فى الولايات المتحدة فى عهد ترامب، ويمكن الشعور بآثار ذلك فى كل مكان.

إذن، تكمن النقطة الأساسية فى مواصلة النضال من أجل علم أفضل، لأن ذلك يؤدى إلى تعليم أفضل ومجتمعات أكثر عدلًا. لقد اعتُبرت نظرية وممارسة إنهاء الاستعمار تهديدًا فقط، لأنها تمنح أى شخص الأدوات اللازمة ليكون مواطنًا متحررًا بحق، وهو أمر ضرورى لوجود مجتمع فاعل. لهذا السبب، أرى أن هذا الصدام بين الحقيقة التى يوصل إليها التفكير النقدى، والسلطة التى تعتمد على القوة هو الصراع الأكثر إثارة، بكل ما يحمله من تجليات سياسية وأيديولوجية واضحة.

■ كيف تغيّر فهمك للعالم بمرور الوقت، وما الذى أو من كان له الأثر الأكبر فى إحداث تحولات مهمة فى طريقة تفكيرك؟

- لقد كنت دائمًا انتقائيًا فى قراءتى. كنت أنتقل من ابن سينا، الذى كتب عن الحرية والسعادة فى بلاد فارس بالقرن الحادى عشر، إلى ميشيل فوكو، الذى كان شخصية محورية فى الحركة الثقافية المضادة فى سبعينيات القرن العشرين. وقد عرّضتنى خلفيتى الألمانية لمدرسة فرانكفورت، التى تضم رواد الفكر النقدى مثل هربرت ماركوزه، وتيودور أدورنو، وماكس هوركهايمر. من تلك الجغرافيا الفكرية، كنت أتوغل فى الأفكار البارزة فى غرب آسيا وخارجها: على سبيل المثال، المفكرون الإيرانيون مثل جلال آل أحمد أو على شريعتى، أو الفلاسفة السياسيون مثل محمد أركون. ومن هناك، كان الجنوب العالمى قريبًا جدًا؛ فالمقاربات المركبة والتمكينية بشكل لا يصدق التى قدمها عمالقة مثل أنيبال كيخانو، وإدوارد سعيد، وحميد دباشى، لا تزال تغذى فكرى، إذ امتلكوا تلك القدرة الفذّة على كشف كثير من الأوهام المحيطة بنا.

أعتقد أن نظام التدريب العقلى المستمر، وغير المنتمى إلى تخصص وحيد، هو السبب فى اختيارى لمهنتى ولقبى الحالى فى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية «SOAS»، والذى لم يكن موجودًا من قبل.

وقبل كل شىء، هذا التمرين الذهنى المستمر، ذلك الروتين اليومى من القراءة والتأمل فى المكتبات منذ بدايات شبابى، ولّد داخلى ريبة تجاه أى منظومات من صنع الإنسان، ونزعة لجعلها أكثر استجابة للإنسان نفسه. وأعتقد أنه إذا كان هناك خيط ناظم واحد فى أبحاثى، فهو نقد أنظمة السلطة الكلية والشمولية. عقلى لا يستطيع أن يعمل فى إطار الكليات؛ فهو يفكك الأشياء تلقائيًا إلى جزيئاتها ليُظهر كيف جرى تركيبها، غالبًا من أجل التحكم بنا أو التلاعب بنا أو قمعنا.

■ تشير إلى مفهوم «صراع ما بعد الإنسانية». إلى أى مدى نحن قريبون من ذلك؟ وما هى تداعياته الأخلاقية؟

- ما بعد الإنسانية احتمال مخيف. إنه يشير إلى مستقبل، يُتوقع أن يحل بعد عقدين من الزمن، حين يخضع البشر للآلات. وهذا يحدث بالفعل، ولو رمزيًا، عندما نُجبر على إثبات لأجهزتنا أننا بشر من خلال حل الألغاز أو تقديم معلومات شخصية. هذه هى أول الاختراقات المرئية فى سيادتنا كبشر. أليس من الغريب أننا مضطرون لإثبات إنسانيتنا للآلات؟ فالآلات تستطيع «رؤيتنا» والتعرف علينا حينما لا نستطيع نحن أن نراها أو نتحكم فيها.

لقد دخلنا إذن فى حالة « الإنسانية العابرة». لم نعد نملك زمام مصيرنا بالكامل، إذ جرى دفعنا إلى إسناد قدراتنا البشرية إلى الآلات وعليه، فإن اختراع الذكاء الاصطناعى يهدد لأول مرة فى التاريخ البشرى بإلغاء فردانيتنا وفاعليتنا وقدرتنا على حماية خصوصيتنا... إلخ. هذه التكنولوجيا متوغلة بشدة وشفافيتها منعدمة، حتى إنها موجودة فى كل مكان أصلًا. ولمقاومة مزيد من الانزلاق نحو حالة ما بعد الإنسانية، علينا أن نُثقف أنفسنا حول تبعات هذه التكنولوجيا، وأن نحوّلها إلى أداة نافعة لأمننا الإنسانى ولمبادرات المجتمع المدنى التى يقودها المجتمع.

يمكن للذكاء الاصطناعى التحرّرى أن يكون مصدر أمل عظيم لأمن الإنسان، إذا استُخدم من الأسفل إلى الأعلى كوسيلة لقلب الطاولة على عمالقة التكنولوجيا، على غرار ما لعبه فيسبوك وتويتر من أدوار فى حركات جماهيرية كبرى مثل الربيع العربى عام ٢٠١١. إذن فالمقاومة التكنولوجية أمر ممكن بالتأكيد.

■ تجادل بأن قيم عصر التنوير قد أرست أساسًا متحيزًا للذكاء الاصطناعى الحديث. كيف تسهم هذه الجذور الفلسفية فى ظهور تحيزات أو قرارات غير عادلة فى أنظمة الذكاء الاصطناعى اليوم؟

- لقد أحدث عصر التنوير حالة هوس بالعلم كانت قوية جدًا بالنسبة للمجتمعات الأوروبية، والعالم أجمع. بالطبع، لا علاقة للاختراعات المفيدة والمذهلة التى انبثقت من عقل شخص مثل مارى كورى ببعض الأفكار الخبيثة التى زُرعت فى مختبرات العلوم الاجتماعية والتى أشير إليها فى الكتاب. فبخلاف تلك الاختراعات التى هدفت إلى تحسين حالة الإنسان، أوجدت فترة التنوير امتيازًا خاصًا جدًا للرجال البيض، غير المثليين، وذوى المكانة الاجتماعية الرفيعة، لقد منحتهم تبريرًا علميًا زائفًا للحكم. ظهر «علم ملفَّق» جعل من حقهم فى السلطة أمرًا طبيعيًا، وحتميًا، ومقدَّرًا من الله والطبيعة. هذا هو جوهر عنصرية العلم. وهو يختلف تمامًا عن التحيز أو الانحياز.

أسس عصر التنوير العنصرية بوصفها علمًا، أى تراتبية مؤسسية للإنسانية تبدأ من الرجال البيض المتحضرين إلى الهمج المصنفين فى الأسفل. وكان هذا النظام من العنصرية، كنظام للطبقية الاجتماعية والسلطة المؤسسية، هو الذى مكّن الإمبراطوريات الأوروبية من حكم شعوبها الخاضعة بالطريقة القاسية والسادية التى فعلتها.

النقطة التى أطرحها فى عملى حول الذكاء الاصطناعى هى أن بقايا هذا النوع من العنصرية يمكن تمييزها فى أنظمة الذكاء الاصطناعى التى نستخدمها يوميًا. هذه البيانات السيئة تشوّه قرارات القروض العقارية، وطلبات التوظيف، وما إلى ذلك. وبالتالى، فإن هذا التمييز المستمر يدمّر حياة البشر بشكل يومى.

■ لماذا تعتقد أن المفاهيم الغربية للأخلاق غير كافية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، وما الذى يجب أن يبدو عليه الإطار الأخلاقى للذكاء الاصطناعى ذى الجذور العالمية؟ أنت تقول: «حيثما توجد السلطة، هناك دائمًا مقاومة»، كيف تبدو المقاومة ذات المغزى فى عصر الذكاء الاصطناعى؟

- إن ما يُسمى بالمفاهيم «الغربية» للأخلاق هى نتاج صراعات عالمية فى حد ذاتها. أقدم هذه الحجة من خلال قراءة متأنية للأخلاق فى الفصل الأول من الكتاب. فمجرد أن الفلسفة التى تُسمى «غربية» قد ادعت لنفسها الأخلاق العالمية بعد أن مسحت الجميع من الأرشيفات خلال عصر التنوير، فهذا لا يعنى وجود مفهوم أخلاقى غربى مميز بحد ذاته. لقد أطلق عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية اللامع فى جامعة كامبريدج، جاك جودى، على ذلك التدمير المنهجى للفكر العالمى اسم «سرقة التاريخ».

لذا، تم إنشاء الجامعات الحديثة وتخصصاتها فى سياق عنصرى ومعادٍ للنساء. ولكن هذا لا يعنى، بالطبع، أن الأخلاق لا تحمل تراثًا عالميًا. إذن، ما أؤكده هو أننا بحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة من منظور الفكر العالمى، بالاعتراف بالتآزر والقواسم المشتركة التى تتجنب خلق تسلسلات جديدة للمعرفة. فالشرق موجود فى الغرب، والغرب موجود فى الشرق.

يكشف الفكر العالمى عن بُعد أخلاقى عالمى يمكن أن يوجّه أنظمة الذكاء الاصطناعى «الجيدة» بالفعل بحيث تعمل لصالح أمننا الإنسانى، وذلك لأن هذا المنظور العالمى أكثر شمولية، ويكشف الثغرات التى أخفتها أنظمة المعرفة المركزية. لذا، يبدأ إطار أخلاقى للذكاء الاصطناعى متجذر عالميًا بالاعتراف بأن كل المعرفة فى الوقت نفسه عالمية ومحلية.

ومن خلال التركيز على التآزر، وفى هذا التمرين الفكرى العالمى، يمكن تحويل إطار أخلاقى للذكاء الاصطناعى ناشئ من القاعدة الشعبية إلى أداة تحررية مذهلة. لهذا نحن بحاجة إلى مراكز مجتمعية للذكاء الاصطناعى فى كل مدينة وقرية. فالعالم الرقمى يجعل مثل هذه الروابط بين المحلى والعالمى ممكنة تمامًا، وفى جوانب عديدة، فإن ذلك يحدث بالفعل. يتناول الكتاب بعض الأمثلة الناجحة، كما يوضح كيف يمكننا أن نعيش عصر الذكاء الاصطناعى عبر ممارسات يومية وتمارين للتطوير الذاتى.

■ كيف يمكن لشركات التكنولوجيا أن تعالج الجذور المنهجية للعنصرية، والتمييز ضد كبار السن، والتمييز ضد ذوى الاحتياجات الخاصة، وكراهية النساء التى تنسخها أنظمة الذكاء الاصطناعى؟ كيف يمكن للمواطنين العاديين استعادة قدرتهم على الفعل فى عالم تزداد فيه البرمجة بواسطة خوارزميات غير مرئية؟

- أولًا وقبل كل شىء، علينا أن ندفعهم نحو ذلك. يجب أن تكون عملية التغيير مدفوعة من القاعدة إلى القمة، كما أشرنا، من المجتمعات إلى عمالقة التكنولوجيا والحكومات. وكما ناقشت طوال الكتاب، فإن هذا يحدث بالفعل. على سبيل المثال، يدرس محامو حقوق الإنسان الدوليون تشريعات الخصوصية لحماية بياناتنا الشخصية. وتشمل الأشكال الأخرى للمقاومة التكنولوجية ما يُسمى بـ«تلوث البيانات» وما يُسمى بـ«القرصنة النشطة سياسيًا» (hacktivism).

يتمتع عمالقة التكنولوجيا باحتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حتى أكثر من الحكومات. ولكسر هذا الاحتكار يتطلب الأمر جهدًا عالميًا قائمًا على المجتمع وتقوده الأغلبية الصامتة.

■ كيف يمكن لفلسفة إنهاء الاستعمار أن تساعدنا فى «تصحيح أخطاء» أخلاقيات الآلة؟

- كما أشرتُ، تُعدّ فلسفة إنهاء الاستعمار مقدمة ضرورية للفكر العالمى. يجب تفكيك الهياكل القديمة الزائفة لإقامة هياكل علمية أفضل فوقها.

بهذه الروح، يسعى فصل «تصحيح أخطاء أخلاقيات الآلة» إلى زعزعة السرديات المهيمنة التى تقوم عليها التطورات المعاصرة فى أخلاقيات الآلة، ووضعها ضمن إطار فلسفى يتناغم مع تعددية المعارف «الإبستمولوجيات» العالمية. يقدم الفصل حجة قوية لظهور «دراسات الذكاء الاصطناعى النقدية» - وهو مجال يقاوم هيمنة نماذج التنوير الأوروبى من خلال تتبع جذور الأفكار التحررية خارج الحدود الأوروبية.

وبذلك، تسلط «دراسات الذكاء الاصطناعى النقدية» الضوء على الكيفية التى تجد بها الأفكار المرتبطة تقليديًا بما يُسمى بفكر عصر النهضة والتنوير الغربى أصولها فى التيارات الفكرية الغنية والعابرة للمناطق فى الأنظمة الفكرية الأخرى، مثل التقليد الفكرى للحكمة، الذى تعود جذوره إلى البيئة الفارسية-الإسلامية، فهو فى حد ذاته التقاء للفلسفات العربية، والهندية، واليونانية، والرومانية القديمة، وشمال إفريقيا، والزرادشتية، وهو بمثابة نسيج معقد من الفكر العالمى يتحدى التاريخ الخطى والفردى. يمكن إضافة مقارنات مماثلة من أى مكان آخر فى العالم، وأنا أتطرق إلى أمثلة من أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وآسيا أيضًا.

باختصار، يعتمد الفصل على التطورات الحديثة فى العلوم الاجتماعية ويتبنى مقاربة نقدية لا مركزية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى. على هذا النحو، فإنه يدعو إلى ما يمكن الإشارة إليه بالتواضع المعرفى الذى يقر بتعددية التقاليد المعرفية ويُدرجها فى فهمنا للذكاء الاصطناعى.