النشيد الأبدى.. الأمريكى كارل آرنست: التصوف هو الإسلام الحقيقى

- التصوف امتزج بالمفاهيم اللاهوتية التى ورثها المسلمون عن حكماء اليونان

- الحلاج لم يقل «أنا الله».. و«ما طلعت شمس وما غربت» قد تكون منتحلة عنه

- الصوفية ترسخت فى وجدان المجتمعات الإسلامية على امتداد ألف عام

- المتصوفة حوّلوا الفرائض الكبرى من حج وزكاة وصيام إلى تجلياتٍ لمعانٍ أعمق

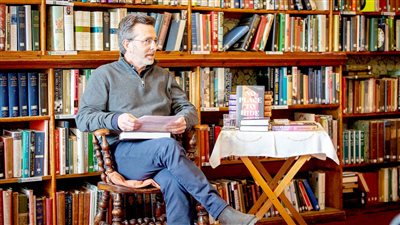

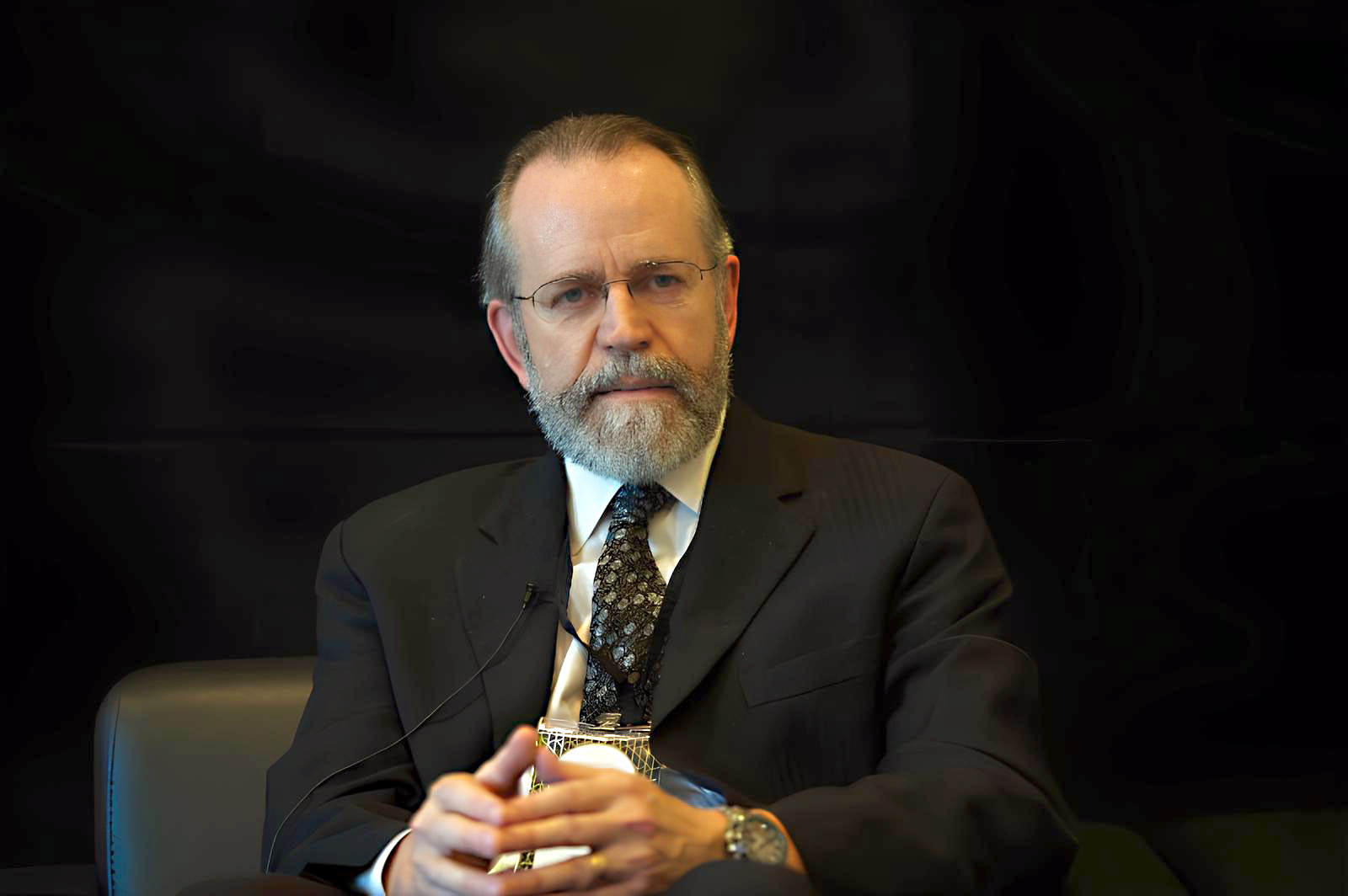

ثمة أنوار لا تُرى بالعين، بل تُدرك بإصغاء القلب لمنابع المعنى، وعلى دروب التصوف، حيث تمتزج الحكمة بالنشوة، يسير البروفيسور الأمريكى كارل آرنست، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة نورث كارولاينا- تشابل هيل، متأملًا فى أسرار اللغة وموسيقى الروح.

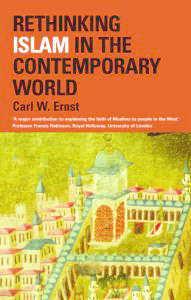

«آرنست» الذى ألف عددًا من الكتب فى مجال التصوف، لم يقترب من التراث الصوفى بوصفه مادة أكاديمية جامدة، بل أنصت إليه كنشيدٍ داخلى يتجاوز ظاهر النصوص إلى أعماقها، ويستدعى عبورًا من الحرف إلى المعنى، ومن المعرفة إلى التجربة.

فى حواره مع «حرف»، نرافق «آرنست» فى رحلة فكرية تتخللها لحظات من السكون المضىء، لنصغى إلى تجربته فى ترجمة أشعار كبار أئمة الصوفية إلى الإنجليزية، وكيف أعاد إحياء النصوص الصوفية؛ لتكون جسورًا تمتد من الشرق إلى العالم الغربى.

■ يمكننا القول إن أعمالك فى مجال التصوف ودراسات الفكر الإسلامى ساهمت بشكل كبير فى فهم الغرب للإسلام.. ما الذى ألهمك للتركيز على التصوف باعتباره مجالًا رئيسيًا فى دراساتك؟

- أظن أن الذى جذبنى فى البداية كان شعر التصوف. فعندما قرأت لشعراء الفارسية، مثل جلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى، وجدت فيهم مصدر إلهام عميق. وقادنى هذا الشغف إلى دراسة العربية إلى جانب الفارسية، ولا أزال أجد فى هذا الشعر تقليدًا ثريًا بالغ القيمة.

وحظى شعر الحلاج بشكل خاص بالمكانة الأكبر فى قلبى. ولما أدركت أن معظم الأمريكيين يحملون تصورات سلبية عن الإسلام، بدا لى أن التركيز على التصوف يمكن أن يكون سبيلًا جيدًا لتعريفهم بجانب إيجابى من جوانب هذا الدين.

■ فى مقدمة كتابك «The Shambhala Guide to Sufism» تذكر أن التصوف يمثل سعيًا روحيًا داخليًا نحو الله.. كيف ترى هذا السعى الروحى مقارنةً بالممارسات الدينية الأخرى داخل الإسلام؟ وهل تعتقد أن التصوف يقدم مسارًا مميزًا فى تجربة المؤمن مقارنةً بالطرق الأخرى مثل الفقه أو الإيمان التقليدى؟

- بالنسبة لى، التصوف ليس منفصلًا عن غيره. بل هو تأكيد خاص يمكن أن يُرى ممتزجًا بتيارات فكرية ودينية أخرى. فكثيرًا ما يُقال إن التصوف يقف على النقيض من الشريعة الإسلامية، غير أن هناك كثيرين من المتصوفة يرفضون هذا التصور. فالتبجيل العميق للنبى محمد والاقتداء به، يُعدّ من أهم السمات التى تميز التصوف. وهى سمة يشترك فيها كثير من المسلمين الآخرين.

وعلى الرغم من أن صعود التيار السلفى منذ القرن الـ١٨ ساهم فى شيوع مواقف معادية للتصوف، فالحقيقة هى أن الإسلام التقليدى عبر معظم الألف سنة الماضية كان فى جوهره إسلامًا صوفيًا.

■ كيف كان التأثير المتبادل بين التصوف والفقه والفلسفة الإسلامية عبر العصور؟

- يمكن وصف التصوف بأنه مسار روحى وأخلاقى عميق ترسخ فى وجدان المجتمعات الإسلامية على امتداد أكثر من ألف عام. فالتصوف فى جوهره، هو بحث عن الصفاء الداخلى والسمو الأخلاقى. مستنيرًا بأحاديث النبى محمد ﷺ التى اعتُبرت منارات للهداية فى دروب السالكين.

غير أن التصوف لم يكتفِ بأداء الشعائر فى ظاهرها، بل ارتقى بها إلى مقام التجربة الباطنية الحية. فغدت الفرائض الكبرى من حج وزكاة وصيام وطهارة، تجلياتٍ لمعانٍ أعمق فى النفس، وانفتحت آفاق السنن والنوافل لتغمر القلب بسعة الحب الإلهى.

أما فى ميدان الفلسفة، فقد امتزج التصوف بالمفاهيم اللاهوتية التى ورثها المسلمون عن حكماء اليونان وأعادوا تشكيلها فى ضوء التجربة الروحية العميقة. لقد أولى فلاسفة مثل ابن سينا عناية خاصة بمفاهيم التصوف، محاولين الكشف عن أسرارها الخفية. بينما رأى السهروردى وأمثاله فى أوائل المتصوفة رسلًا ينقلون حكمة القدماء، وقد ألبسوها حُلّة الإشراق الروحى والتجربة العرفانية.

■ ما الذى يميز أفكار الحلاج وابن عربى ويجعلها باقية؟ وكيف يتعامل الأكاديميون مع تراثهما الصوفى اليوم؟

- كان كلٌّ من الحلاج وابن عربى مثار جدل واسع فى زمانهما، وقد انتهى المطاف بالحلاج إلى الإعدام بسبب أفكاره الجريئة. ومع ذلك، حرص كثير من المفكرين اللاحقين على حفظ تعاليمه، خاصة تصوره لفكرة الاتحاد بالله. وإن كان هؤلاء غالبًا ما قصروا هذا الفهم على نخبة روحية مخصوصة.

وعلى امتداد القرن الماضى شهد شعر الحلاج نهضة لافتة بفضل نشر طبعات جديدة من قصائده التى أثارت إعجاب المثقفين العرب، لما حملته من تحدٍ للطغيان وما انطوت عليه من طاقة ثورية متجددة. وقد سجّل عدد من الموسيقيين العرب أعمالًا غنائية مستوحاة من قصائد الحلاج لاقت رواجًا واسعًا وانتشارًا على شبكة الإنترنت.

أما كتابات ابن عربى بطولها وتعقيدها، فقد اجتذبت الأنظار لأسباب أخرى. إذ تنطوى على رؤية شديدة العمق عن العلاقة بين الإنسان والإله، وهى رؤية تأسر القلوب وتثير الإعجاب، رغم صعوبة الإحاطة الكاملة بتفاصيلها.

■ هل تعكس اختلافات الطرق الصوفية رؤى روحية متباينة أم أن هدفها النهائى واحد؟

- تتجلى الطرق الصوفية فى تنوعها البديع، مستجيبة لطبائع الأمكنة وثقافات الشعوب التى احتضنت نشأتها. وقد دارت هذه الطرق فى كثير من الأحيان، حول مقامات الأولياء ومراقد الشيوخ المؤسسين حيث تنبعث البركة ويُستمد النور.

ولأن التصوف حياة تنبض بلغة القلب، فقد انفتحت الطقوس الصوفية على لغات الشعوب وألسنتها، فكانت تنشد فى كل أرض بلغتها الخاصة. وتباينت الممارسات بين طريقة وأخرى. فمنها من احتضن الموسيقى وجعلها جسرًا إلى السماء، ومنها من آثر الصمت والترتيل الخاشع.

ومع كل هذا التنوع، اتفقت الطرق جميعها على الانتساب إلى سلاسل مباركة من الشيوخ تتصل عبر الزمن باليد الكريمة للنبى محمد ﷺ. وكان معلومًا بين السالكين أن للمريد أن يتتلمذ على أكثر من طريقة، ليغترف من ينابيع متعددة، ويزداد سعةً وثراءً فى مسيره إلى الحق.

■ تتحدث عن التصوف فى سياق عالمى معاصر، بما فى ذلك التأثيرات الغربية. كيف ترى تأثير الفكر الصوفى على الحركات الروحية فى الغرب؟

- فى الغرب كثيرًا ما تمّت إعادة تشكيل التصوف بطريقة تخفف من حضوره الإسلامى الأصيل، خاصةً فى البيئات التى حالت مواقفها المتحفزة ضد الإسلام دون الانفتاح الكامل على روحه.

ومع ذلك، ظلّ التصوف ينساب إلى القلوب عبر أنغامه الساحرة. فكانت الموسيقى ربما أكثر من غيرها، الجسر الذى عبر عليه إلى الوجدان الغربى، من دراويش المولوية الذين يدورون حول مراكز النور فى تركيا، إلى مغنى القوالى فى باكستان، كالعظيم نصرت فتح على خان، وصولًا إلى كبار فنانى غرب إفريقيا مثل يوسو ندور، الذين أضاءوا الأرواح بإيقاعاتهم العميقة.

وفى موازاة ذلك، لمع نجم جلال الدين الرومى. فحملت قصائده بلغة الحب والوجد رسالة التصوف إلى قلوب الملايين، متجاوزة الحواجز والحدود.

■ ما مظاهر التصوف التى لفتت نظرك فى مصر؟

- رغم أننى قضيت وقتًا فى العديد من البلدان الإسلامية، إلا أننى زرت مصر مرة واحدة فقط. وخلال تلك الزيارة تشرفت بزيارة ضريح ابن الفارض، غير أننى لم تتح لى الفرصة لحضور أى من المهرجانات الصوفية هناك.

ولهذا، أعتمد فى معرفتى بالتصوف فى السياق المصرى على كتابات العلماء والباحثين الآخرين الذين تناولوا هذا الجانب فى دراساتهم.

■ كيف واجهت تحدى نقل عمق ورمزية أشعار الحلاج الصوفية من العربية إلى الإنجليزية؟

- ترجمة الشعر العربى إلى الإنجليزية تمثل تحديًا كبيرًا، فالكثير من جمال الشعر، من حيث القافية والإيقاع يبقى حبيس لغته الأم. وكان كتابى هذا أول ترجمة كاملة لأشعار الحلاج إلى الإنجليزية؛ لذلك حرصت على الحفاظ على البنية العميقة للكلمات والمنطق الذى يربط القصائد ببعضها البعض، خاصة ما يتعلق بالاستعارات التى تُعد من جوهر المعنى.

كما حاولت أن أتبنى أسلوبًا غير متكلف؛ كى أحتفظ بنقاء الشعور المباشر الذى حملته كلمات الحلاج. وكنت أسعى جاهدًا إلى محاكاة تأثير الإيقاع الشعرى فى الترجمة، دون أن أفرط فى الترجمة الحرفية.

وأحب كثيرًا شعورى بأنى نجحت فى نقل روح الشعر كما هى، فقد حصلت الترجمة على جائزة الترجمة العالمية فى الإنسانيات من جامعة نورث ويسترن عام ٢٠١٨.

■ كيف أثرت ترجمة أعمال الحلاج فى فهم الغرب له؟ وهل يمكن أن يُدركوا معانى أشعاره فى سياقها التاريخى والدينى؟

- أرى أن قراءة شعر الحلاج تثير العديد من الأسئلة الجذابة والمحفزة للتفكير. مثل كيف يمكننا أن نقيّم أبياتًا منسوبة إلى شخص كتبه قد أُحرِقَت فى زمانه؟

لا نستطيع التيقن من أن كل القصائد التى نُسبت إليه هى فعلًا من تأليفه. فديوانه يحتوى على بعض الأبيات الغزلية العادية، التى من المحتمل أن تكون من نظم شاعر آخر، مثل تلك التى أصبحت مشهورة فى مسلسل «الخواجة عبدالقادر»، والتى تقول: «والله ما طلعت شمس ولا غربت».

إلا أن الترجمة الواحدة لا يمكنها أن تُحدث نقلة فى الوعى الجمعى الغربى بالكامل. لكن مع مرور الوقت ومع تزايد التراجم الأخرى، سيبدأ الأثر بالتراكم ويؤدى تدريجيًا إلى زيادة المعرفة ورفع الوعى بشخصية الحلاج وأفكاره العميقة.

■ أحد المفاهيم الرئيسية فى أشعار الحلاج هو «وحدة الوجود».. كيف ترجمت هذا المفهوم فى نصوصه؟ وهل تعتقد أن هناك صعوبة فى نقل هذا المفهوم إلى القارئ الغربى الذى لم يألف الفكر الصوفى؟

- لم يكن مصطلح «وحدة الوجود» مُتداولًا فى زمن الحلاج. فقد اُستخدم لاحقًا لتفسير أفكار ابن عربى، لكنه يُعد تبسيطًا قد يؤدى إلى سوء الفهم بسهولة.

أما العبارة التى لخصت تجربة الحلاج، فهى «أنا الحق» وقد فُسّرت على أنها نتاج فناء ذاته، بحيث أصبح الله يتكلم من خلاله، ولكن الحلاج لم يكن هو الله. ويمكن مقارنتها بما ورد فى القرآن عن أن الله تحدث إلى موسى من خلال شجرة، لكن الشجرة لم تكن هى الله. هذا المفهوم، الذى يُسمى «الفناء»، يحتاج إلى شرح عميق ليس فقط للمسلمين بل أيضًا لغير المسلمين.

وبالمثل، فقد أُتهم ابن عربى بقول إن كل شىء هو الله، ولكن هذا ليس ما يقوله بالفعل. إذ يعتبر العالم مزيجًا من «هو» و«ليس هو». يمكن تفهم هذه الفكرة جزئيًا من خلال مقارنة ابن عربى مع مفكرين صوفيين مثل بلوتينوس ومايستر إكهارت.

■ هل يمكن اعتبار أفكار الحلاج بمثابة ثورة روحية ضد التقليد الدينى السائد فى عصره؟

- عندما سُئل الحلاج عن المذهب الذى يتبعه، قال «من كل مذهب آخذ ما هو أصعب، وأفعله» وكان ثائرًا من الناحية السياسية، حيث عاش فى ظل نظام ملىء بالفساد واعتداءات السلطة. وكان هناك العديد من الحركات التى ناضلت ضد الخلافة العباسية، بما فى ذلك العبيد السود، مثل ثورة «الزنج» فى العراق، و«أتباع الأئمة» الذين كانوا يزعمون نسبهم إلى النبى.

وكان الحلاج قريبًا فى روحه من مرشدين عظماء مثل أحمد بن حنبل، وكان كتابه «كتاب الطواسين» مليئًا بتفانٍ عميق للنبى. كما كتب نصائح سياسية لمن كانوا قريبين من الخليفة. ولكن تلك الكتب دُمّرت وبدلًا من أن يُنظر إلى كتاباته باعتبارها محض نصائح سياسية، تمت إدانته فى المحكمة نتيجة للفساد السياسى السائد فى ذلك الوقت.

■ عندما نقارن بين أفكار الحلاج وأفكار متصوفين آخرين مثل «بن عربى»، ما الاختلافات الجوهرية التى تراها فى نظرتهم إلى الحب الإلهى والذوبان فى الذات الإلهية؟ وهل تجد أن الحلاج قدم تصورات أكثر تطرفًا أو أكثر تحديًا؟

- لم يكن الحلاج مفكرًا أيديولوجيًا ولا تجريبيًا، بل طالبًا للحق عبّر عن حدسه الروحى بصور متعددة. رأى الحب كعشق إلهى أبدى، وأكد أن الله يتجاوز إدراك العقل. تميز بإيمانه الصارم ورفضه حصر التعاليم فى نخبة محدودة، إذ خاطب عامة الناس فى شوارع بغداد كاشفًا الأسرار للجميع، وهو ما قاد فى النهاية إلى مقتله.

■ فى كتابك «Islamophobia in America»، كيف أثرت الديناميكيات السياسية المحلية فى تنامى الإسلاموفوبيا؟ وهل هى مجرد رد فعل سياسى أم جزء من أجندات أوسع؟

- التحامل ضد الإسلام يقوم على خطاب كراهية عنصرى يُستغل سياسيًا، إذ يُضخَّم الخوف من المسلمين والشريعة قبيل الانتخابات لدعم اليمين، ثم يتلاشى بعد تحقيق أهدافه الانتخابية.

■ كيف ترى الاستشراق اليوم مقارنة بالماضى؟ وهل يسهم عملك فى تجاوز إرثه الاستعمارى؟

- كان الاستشراق يركز على دراسة لغات وثقافات الشرق، ثم تحول ليعكس معارضة أيديولوجية بين الشرق والغرب مستندة إلى إرث استعمارى. كرّست أعمالى لدحض هذه التصورات، وأدعو إلى شراكة بين المسلمين ومفكرى الغرب للتخلى عن تلك الأفكار وبناء عالم بلا تحيزات.

■ مع تزايد الإسلاموفوبيا فى أمريكا.. هل تراها قابلة للتغيير جذريًا من داخل المجتمع الأمريكى أم عبر تحول أوسع فى مفاهيم الدين والتسامح عالميًا؟

- إن عملية تفكيك التحامل هذه على مستوى واسع غير ممكنة، وبالتأكيد هذا شىء مؤسف، لأن التحيز والعنصرية يمكن أن تنتشر بسهولة عبر وسائل الإعلام الجماهيرية. التعليم هو الوسيلة الأكثر فاعلية، لكنه يتطلب وقتًا طويلًا ويتطلب تفاعلًا مباشرًا وجهًا لوجه، كما فى الفصول الدراسية أو مؤسسات المجتمع المدنى.