جـون ستـوك:«CIA» أدارت معامل سرية لـ«التحكم فى الأدمغة»

- الواقع أصبح يفوق الخيال لدرجة صعبة التصديق

- التجارب الأمريكية تضمنت الصدمات الكهربائية والحقن الكيميائى

- هناك كاميرا لكل 13 شخصًا فى بريطانيا والمواطنون هناك يشعرون بقلق كبير

- استخدمت علاجات مثل «النوم المستمر» أو «الغيبوبة بالإنسولين» ضد الضحايا

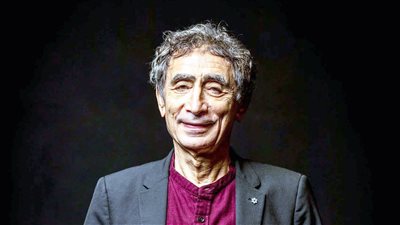

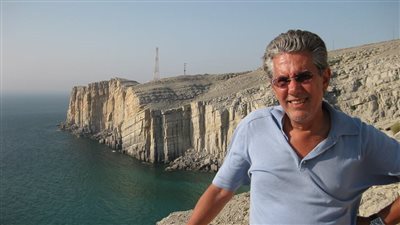

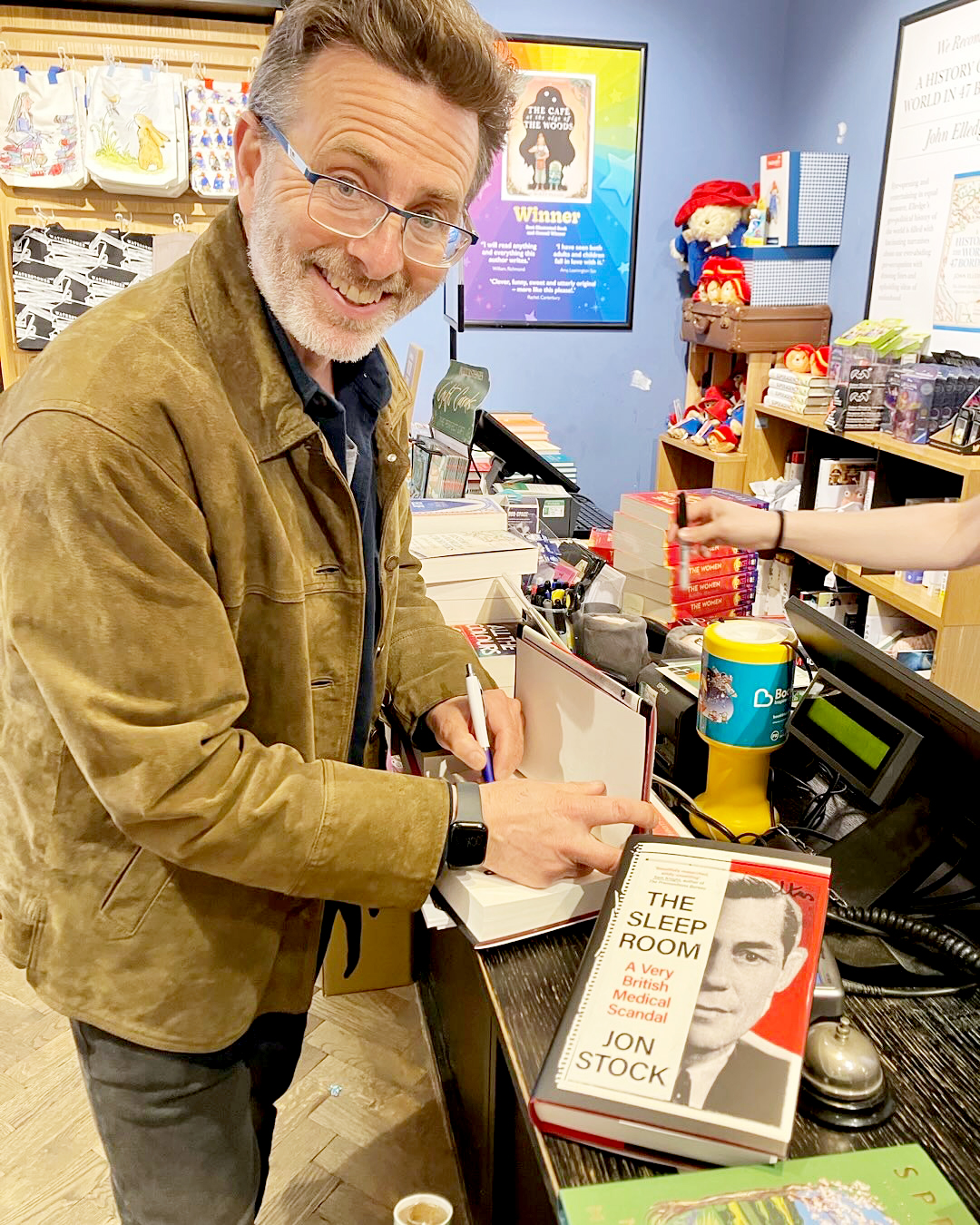

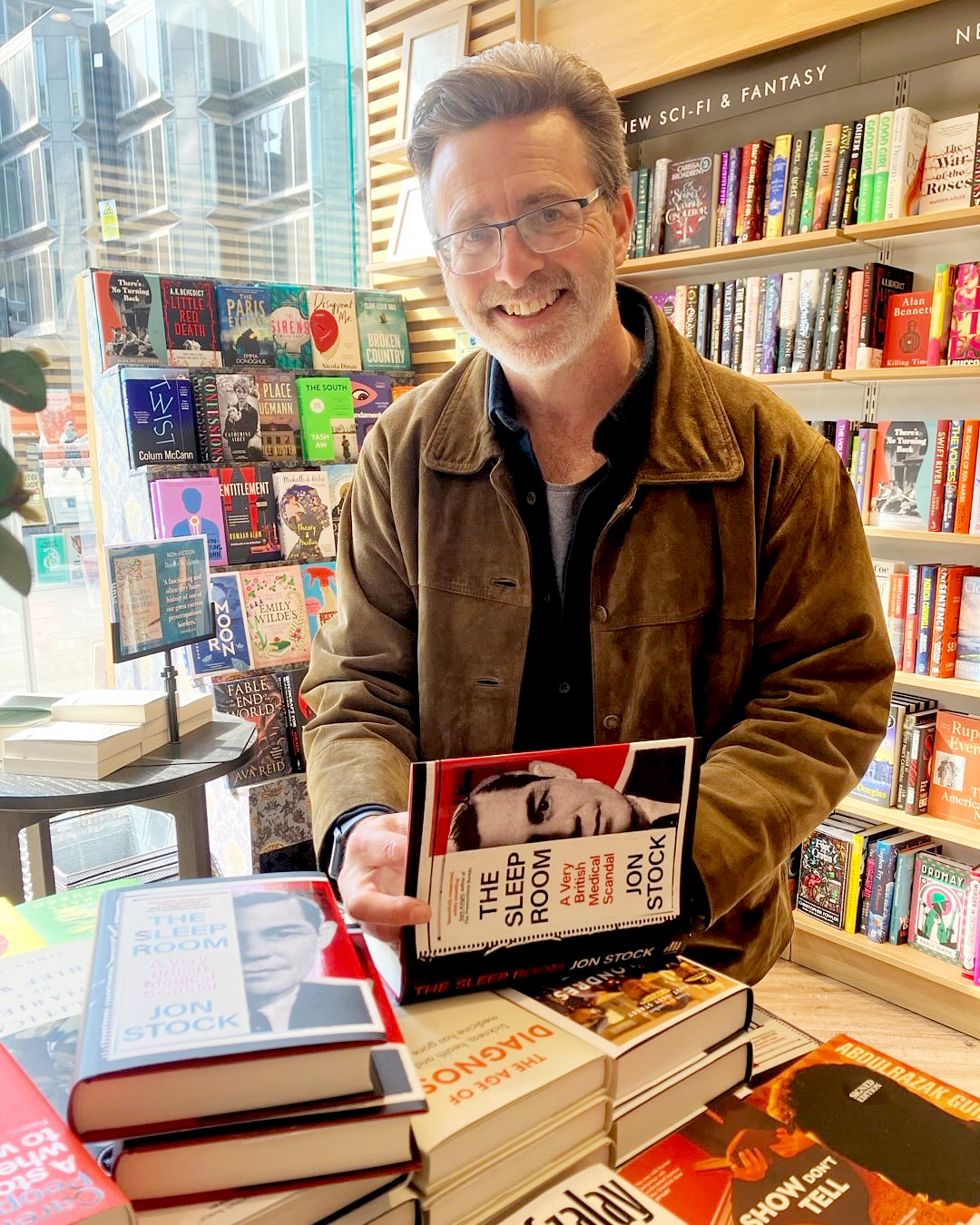

جون ستوك واحد من أبرز الروائيين البريطانيين الذين انطلقوا من قلب الصحافة إلى عالم الأدب والخيال، حاملًا معه خبرة طويلة فى التحقيقات الاستقصائية، ومعايشة مباشرة لعوالم المخابرات والسرية.

هذه الخلفية المهنية الغنية تركت بصمتها الواضحة على الأعمال الروائية لـ«ستوك»، التى تمتاز بالتوتر والدقة، والغوص فى المناطق الرمادية من النفس والواقع، منطلقًا من رؤية مغايرة لهذا الواقع، تقول إنه أصبح يفوق الخيال لدرجة يصعب تصديقها.

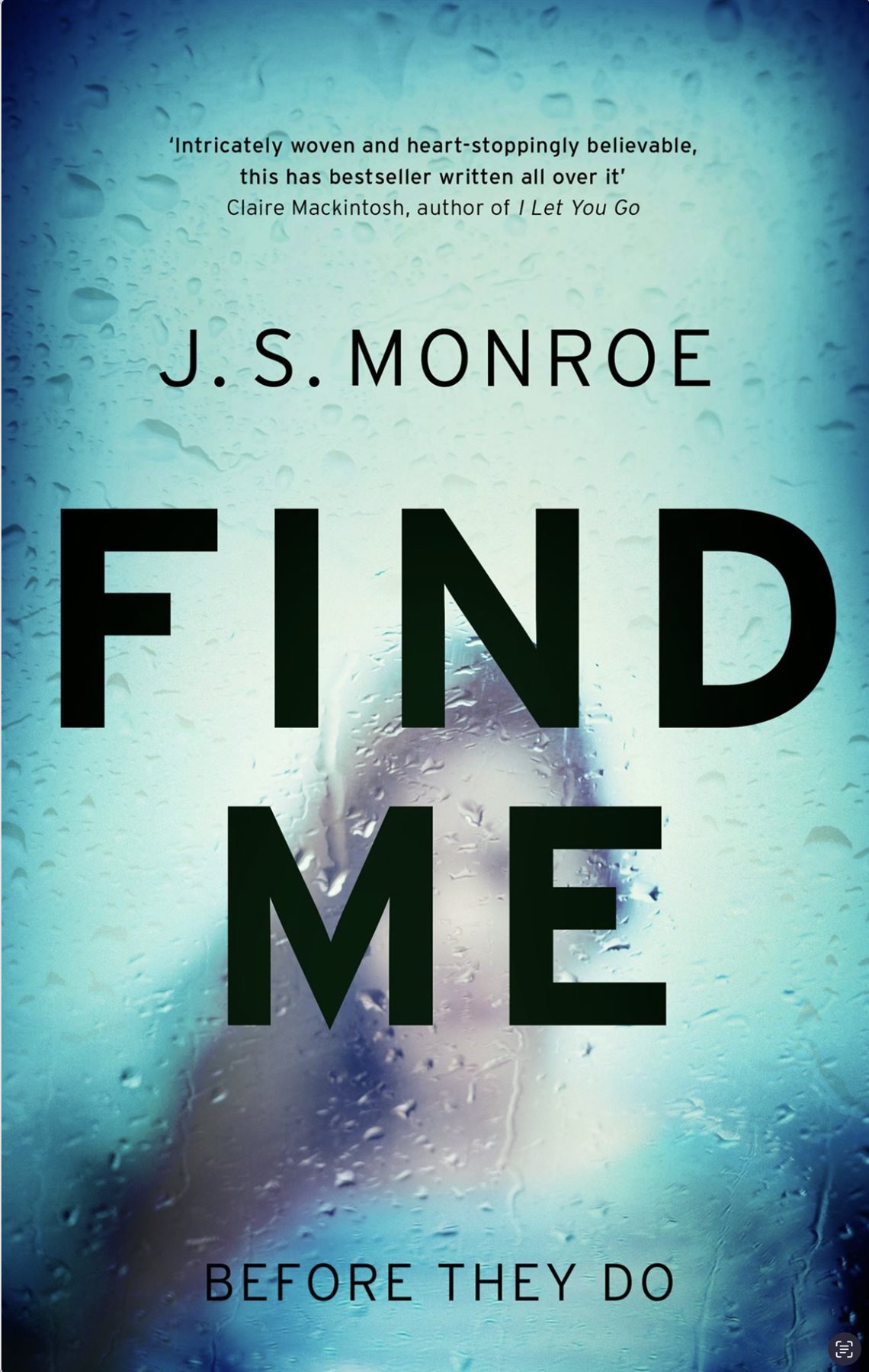

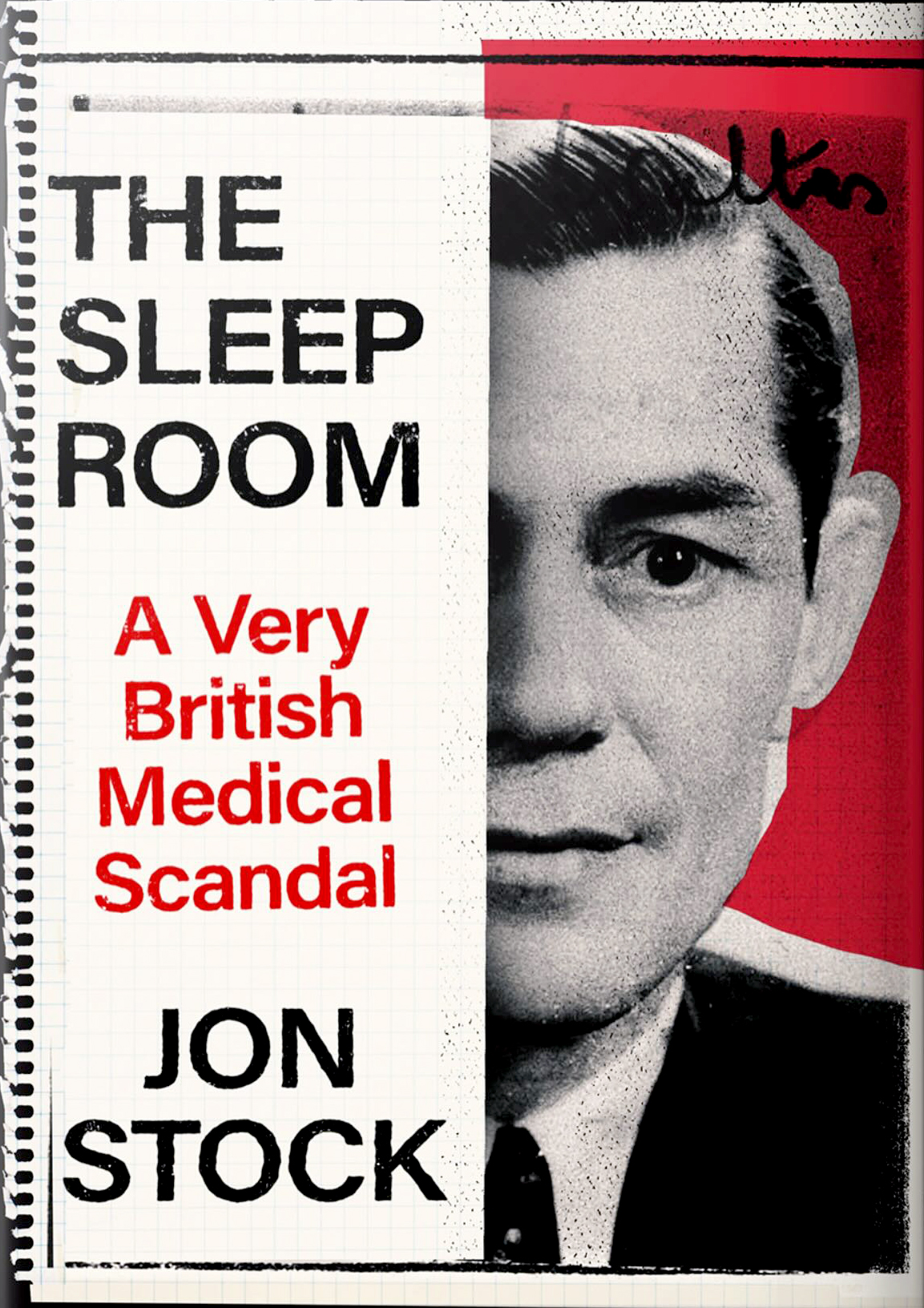

فى حواره التالى مع «حرف»، يكشف «ستوك» عن علاقته المعقدة بالصحافة والتجسس، ورؤيته للكتابة كمساحة تتقاطع فيها الرواية مع الواقع، ويتحدث عن انجذابه لعوالم الطب النفسى والخيال، والتى أفرزت روايته الشهيرة «غرفة النوم»، التى كشف من خلالها عن إدارة المخابرات الأمريكية والبريطانية أماكن سرية لإجراء تجارب لـ«التحكم فى الأدمغة».

■ ما الذى دفعك لكتابة أحدث إصداراتك «غرفة النوم» عن سيرة الدكتور ويليام سارجانت؟

- كنتُ لفترة أكتب روايات نفسية أستند فيها لأبحاث واقعية كثيرة تمنح النصوص قدرًا من المصداقية. وفى أحد الأيام اقترحت علىّ وكيلتى الأدبية أن أستثمر هذه الأبحاث بطريقة مختلفة: لماذا لا أكتب كتابًا غير روائى؟

من هنا بدأت رحلة البحث عن موضوع مناسب. وتعمّق اهتمامى بالطب النفسى فى مرحلة ما بعد الحرب، خاصة بعدما سنحت لى فرصة محاورة الكاتب سام نايت عن كتابه المميز «مكتب التنبؤات»، الذى تناول طبيبًا نفسيًا فى ستينيات القرن الماضى يُدعى الدكتور جون باركر.

بعد ذلك واصلت البحث عن أطباء نفسيين آخرين، إلى أن صادفت اسم الدكتور ويليام سارجانت. ولدهشتى أن أحدًا لم يكتب عنه كتابًا كاملًا من قبل، إذ لم أجد سوى إشارات متناثرة فى فصل أو برنامج إذاعى، دون دراسة معمقة، شعرت حينها بأن الطريق انفتح أمامى، وكان ذلك بمثابة فرصة ذهبية.

■ ما نوع المواد الأرشيفية التى اعتمدت عليها فى الكتاب؟

- كنتُ أعلم بصفتى روائيًا أن أول اتهام قد أواجهه هو أننى «أختلق الأحداث»، لذا حرصت على التحقق مرتين من كل معلومة، والعودة إلى المصادر الأولية متى أمكن. صعّبت المهمة كثرة نظريات المؤامرة المنتشرة عن «سارجانت» على الإنترنت.

نقطة انطلاقى كانت الأوراق الشخصية لـ«سارجانت» المحفوظة فى «ويلكَم كولكشن»، وهى كنز يضم مراسلاته الغزيرة، وملاحظات مرضى، ووثائق طبية. ثم انتقلت إلى أرشيف «لندن متروبوليتان» لمراجعة محاضر اجتماعات مستشفى «سانت توماس»، حيث عمل بين ١٩٤٨ و١٩٧٢، والأرشيف الوطنى فى «كيو»، وأرشيف الجمعية الملكية للطب، والجمعية الملكية، كما استعنت بباحثين فى الأرشيف الوطنى بواشنطن، وأرشيف الجمعية الأمريكية للطب النفسى.

■ تواصلت مع مريضات ناجيات.. كيف كانت تجربتك معهن؟

- سأظل ممتنًا للنساء الست اللاتى شاركن شهاداتهن معى فى الكتاب، فقد أردت منذ البداية أن أمنحهن منصة بعدما صمتت أصواتهن لنحو ٥٠ عامًا. اثنتان منهن «فريا» و«سارة» فضّلتا إخفاء هويتهما بسبب استمرار الوصم المرتبط بالصحة النفسية. بينما أدلت سيليا إمرى وليندا كيث وآن وايت ومارى ثورنتون بشهاداتهن علنًا.

جميعهن واجهن آثارًا مدمّرة من علاج «سارجانت» فيما عُرف باسم «غرفة النوم»، حيث خضعن لأشهر من النوم المستمر مقرونًا بجلسات مكثفة من العلاج بالصدمات الكهربائية، ما خلّف أضرارًا طويلة المدى. «مارى» لا تزال تعانى من آلام فى الظهر. وخرجت «ليندا» بمستوى قراءة يعادل عمر ٣ سنوات، واضطرت إلى استعارة كتب أطفال لتبدأ من جديد.

ما زلتُ على تواصل مع بعضهن حتى اليوم. ورغم تشكيك البعض فى ذاكرتهن، فإن تكرار الروايات حول النمط نفسه من العلاج يثبت صدقهن. شجاعتهن فى رواية تجاربهن تستحق الإعجاب، ويسعدنى أن أصواتهن باتت مسموعة أخيرًا بعد نصف قرن من الصمت.

■ تطرّقتَ إلى احتمال ارتباط «سارجانت» بجهاز الأمن الداخلى البريطانى أو ببرنامج «إم كيه ألترا» للتحكم بالعقل التابع لـ«CIA».. ما مدى صحة ذلك؟

- يزخر الإنترنت بالقصص التى تربط «سارجانت» بأجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية، لكن الأدلة المباشرة نادرة. كنت أعلم أن إثبات أى صلة فعلية سيكون صعبًا نظرًا للطبيعة السرية لجهازَى الأمن الداخلى والمخابرات الخارجية.

مع ذلك وجدت مثالًا وحيدًا موثقًا عام ١٩٦٧، حين استدعى جهاز الأمن دكتور «سارجانت» لتقييم الحالة النفسية لعالم روسى شاب حاول الانشقاق أثناء برنامج تبادل تابع للجمعية الملكية.

أما علاقته بالمخابرات الأمريكية فكانت أكثر تعقيدًا. ركّزتُ على صديقه المقرّب الدكتور إيوين كاميرون، الذى أدار فى مونتريال «غرفة نوم» خاصة به بتمويل من وكالة المخابرات المركزية، ضمن برنامج «إم كيه ألترا».

رغم أن الرجلين أسسا معًا «الجمعية العالمية للطب النفسى»، لم أجد أى رسائل بينهما فى أوراق «سارجانت» داخل «ويلكَم كولكشن»، ما بدا لافتًا. لكن فى أرشيف «الجمعية الأمريكية للطب النفسى» عثرت على ٢٣ رسالة متبادلة بين الاثنين.

كان «سارجانت» مرجعًا عالميًا فى موضوع «غسل الدماغ»، وأصدر كتابه الشهير «معركة من أجل العقل» عام ١٩٥٧، فى وقت كانت وكالة المخابرات المركزية تتابع عن كثب أى باحث فى هذا المجال بعد الحرب الكورية.

عاش مرتين فى الولايات المتحدة، وكان يتردد عليها باستمرار، ومع ذلك لم أجد دليلًا على أنه أجرى تجارب لصالح المخابرات فى مستشفى «سانت توماس». لكن اللافت أن متبرعًا مجهولًا موّل راتب باحث فى قسمه بين ١٩٦٣ و١٩٦٥، وهو ما يذكّر بتمويل «CIA» بحوث «كاميرون» فى مونتريال عبر واجهة تُدعى «صندوق الإيكولوجيا الإنسانية».

■ هل تلقيت أى رد من مهنيين فى الطب النفسى أو من أسر المرضى بعد صدور الكتاب؟

- أدهشنى عدد المرضى السابقين الذين تواصلوا معى شاكرين جهدى فى إخراج «غرفة النوم» إلى العلن. كثيرون كانوا يظنون أنهم وحدهم، ووجدوا عزاءً فى قراءة تجارب الآخرين.

بدأتُ أصل بينهم وبين من يسعى لتنسيق حملات أو مجموعات ضغط، لكن بعد أكثر من ٥٠ عامًا، تبدو أى دعوى قضائية جماعية بالغة التعقيد. ومع ذلك، ما زال هناك الكثير مما سيُكشف عن «سارجانت» ونظامه فى مستشفى «سانت توماس».

تواصلت معى أيضًا ممرضات سابقات، أغلبهن كن صغيرات السن آنذاك وما زلن يشعرن بالذنب لصمتهن، رغم أن السياق المهنى فى الستينيات لم يكن يسمح لهن بالاعتراض على الاستشارى. كما وصلنى من البعض روايات تؤكد أن «سارجانت» ساعد بعض المرضى، لكن نجاحاته غالبًا ما كانت مؤقتة، إذ انتكس كثير منهم بعد أشهر أو سنوات.

حرصت على إظهار الجانب الآخر: العدد الكبير من المرضى الذين دُمّرت حياتهم ولم يُسمع صوتهم من قبل، فقد واصل «سارجانت» استخدام علاجات مثل «النوم المستمر» أو «الغيبوبة بالإنسولين»، حتى بعد أن تخلّى عنها زملاؤه واعتبروها غير مجدية. والأكثر لفتًا للنظر أنه لم ينشر أى أوراق علمية تثبت الفوائد طويلة المدى لتجاربه.

■ فى روايتك «لا مكان للاختباء» تطرح مجتمعًا تحت مراقبة دائمة.. إلى أى مدى يعكس ذلك واقعنا المعاصر فى ظل التكنولوجيا الحديثة؟

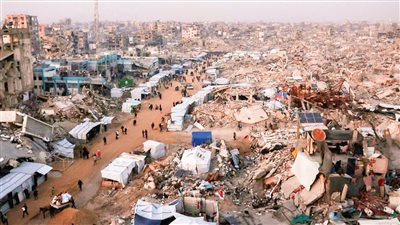

- أثناء بحثى للكتاب اكتشفتُ مدى التوسع الهائل فى المراقبة الحديثة. الصين تقود هذا المجال، لكن بريطانيا ليست بعيدة، فهناك كاميرا لكل ١٣ شخصًا، ويُصوّر المواطن العادى فى لندن نحو ٧٠ مرة خلال يوم عمل. أحداث الكتاب تمتد من أوائل التسعينيات حتى اليوم. وخلال هذه العقود الثلاثة تغيّرت التكنولوجيا جذريًا، وكان ظهور الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرات أبرز تحول.

فى بريطانيا، الموقف من هذه الرقابة متناقض، فالكثيرون يشعرون بالقلق من كثافة الكاميرات، لكنهم يطمئنون حين تُسهم تسجيلات المراقبة فى كشف الجرائم والقبض على الجناة. المشهد ذاته يتكرر مع «الذكاء الاصطناعى»، يُنظر إليه كخطر يهدد الحريات لكنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

■ بطل الرواية يعانى اضطرابًا فى الذاكرة والإدراك، ما يربك القارئ بين الحقيقة والخيال.. هل قصدت توظيف هذا الارتباك كأداة سردية، أم هو انعكاس لحالة اجتماعية أوسع؟

- دائمًا ما أبحث عن زوايا مختلفة لسرد القصة، وأحد الأعمدة الأساسية فى أدب الإثارة النفسية هو «الراوى غير الموثوق به». فى أعمالى الأخيرة منحتُ أبطالى اضطرابات نفسية غير مألوفة أو شديدة الخصوصية، مثل «البارانويا» و«متلازمة كابجراس»، إذ يظن المرء أن أحب الناس إليه قد استُبدل بآخر شبيه! إضافة إلى هلوسات مرتبطة بالفقدان، أو حتى نوبات ذهان طويلة الأمد. أتعامل مع هذه الحالات لا باعتبارها مجرد أدوات درامية بل كوسيلة لفتح أفق جديد للسرد.

رغم استنادى إليها فى بناء الشخصيات، أحرص على ألّا يبدو الأمر استغلاليًا أو منتقصًا من قيمة هذه التجارب الإنسانية. فمجتمعنا اليوم أكثر وعيًا بقضايا الصحة النفسية. أتمنى أن تذكّر شخصياتى القراء بأن هناك طرقًا متعددة ومختلفة لتجربة العالم وفهمه، وأن هذه الحالات تكشف فى جوهرها عن هشاشة وثراء التجربة البشرية.

■ البطل أيضًا طبيب أطفال، وهى مهنة تقوم على الثقة والاحتواء، لكنه يخفى ماضيًا مضطربًا.. كيف أسهم هذا التناقض فى تطوّر الحبكة والشخصية؟

- تعمّدتُ أن أختار لـ«آدم باوند» مهنة جديرة بالثقة، فنحن نرى الأحداث من خلال عينيه، وكان لا بد أن يثق به القارئ قبل أن تبدأ حياته بالانهيار، هذا الانهيار الذى يضع «تانيا» زوجته المخلصة أمام اختبار صعب حين تقتحم حياتهما حبيبته القديمة، فهل نصدّق حجج براءته أم نشكّ فيه؟

أردت أن يولّد هذا التناقض توترًا يخيّم على القصة. ما يشدّنى دائمًا هو رؤية مهنة ناجحة تنهار أمامنا، ليس بدافع الشماتة، بل كتذكير بأن الهشاشة ظاهرة إنسانية عامة، وأن حتى شخص مثل طبيب الأطفال، رمز الأمان والطيبة، قد يجد نفسه على حافة السقوط كما قد يحدث لأى منّا.

■ كيف وُلدت فكرة رواية «الرجل على تل هاكبن»؟

- لطالما أردت أن أكتب قصة بعيون «راوٍ غير موثوق تمامًا»، شخص غارق فى «الذهان المزمن». فكما قال الطبيب النفسى آر. دى. لينج: «الفصام ليس سوى طريقة أخرى لكينونة الإنسان. ومن ذا الذى يملك أن يقرر أن رؤية المريض أقل صدقًا من رؤية العاديين؟». هذا ما حاولتُ تجسيده فى رواية «الرجل على تل هاكبن».

تبدأ القصة بجثة وُجدت وسط تشكيل معقد فى حقل قمح يشبه رسالة مشفَّرة. وأنا أعيش فى ويلتشير عاصمة «دوائر المحاصيل» فكان لا بد أن أحضرها فى عملى. ورغم أن الظاهرة فقدت ذروتها فى التسعينيات، لا تزال تتكرر كل صيف. أتباعها الذين يعتقدون أنها من صنع قوى فضائية، يُعرفون بـ«الكروبيز».

مفتشى «سيلاس هارت» المتشكك بطبعه لم يسعه إلا أن يندهش أمام دائرة تجسد «هوية أويلر» أجمل معادلة رياضية على الإطلاق. لقد كان البحث فى تاريخ هذه الظاهرة مغامرة بحد ذاتها، حتى إننى وجدت نفسى يومًا فى افتتاح مركز معارض مخصص لها فى «هونستريت»، بحضور نجمة سينمائية صينية. ما أثار دهشتى أن لهذه الدوائر سحرًا عالميًا لا يخبو.

■ الرواية تمزج بين نظريات المؤامرة والواقع الجنائى.. كيف حافظت على التوازن بين الواقعى العلمى والخيال والغموض؟

- أنا على قناعة بأن الأخطاء والعثرات هى سبب أغلب ما يحدث حولنا، أكثر بكثير من المؤامرات. لكن ثمة جزءًا فى داخلى يميل إلى تصديقها أحيانًا، وأستمتع باللعب على هذا التناقض. فى تلك الرواية مثلًا أطرق عالم التنبؤ بالمستقبل، ويعود« سيلاس هارت»، بشخصيته المتزنة والواقعية، ليمنح القراء شعورًا بالأمان، ويبعدهم عن الانزلاق إلى الـ«ماورائيات». غير أن الأمور تأخذ منحى مختلفًا حين يتلقى نبوءة دقيقة بموعد وفاته هو نفسه، فلا يسعه إلا أن يشعر بالاضطراب.

■ تتناول أعمالك قضايا حساسة مثل المخابرات والتجسس والتجارب النفسية.. ما الذى يجذبك إلى هذه الموضوعات؟

- عملت صحفيًا لسنوات طويلة قبل أن أتفرغ للكتابة الروائية، وأرى أن هناك تقاطعًا كبيرًا بين الصحافة والتجسس، فكلاهما يقوم على دفع الناس للبوح بأشياء قد يفضلون عدم قولها. خضت أيضًا بعض التجارب فى الصحافة الاستقصائية، من بينها تنكرى ذات مرة وأنا أحمل جهاز تسجيل مخفيًا، وكان شعورى حينها قريبًا من شعور ضابط المخابرت، لكننى أدركت سريعًا أننى لا أمتلك الشجاعة الكافية لأكون جاسوسًا.

أما انجذابى إلى الطب النفسى والتجارب فربما لا أملك تفسيرًا واضحًا له، غير أن أحد أفلامى المفضلة على الإطلاق هو «أحدهم طار فوق عش الوقواق» الحائز على عدة جوائز «أوسكار». أظن أن افتتانى بكيفية انحراف العقل البشرى عن مساره، ومحاولات المجتمع لإصلاحه، هو ما يدفعنى دومًا للعودة إلى هذا العالم.

■ هل ترى أن الواقع أصبح أكثر تشويقًا من الخيال؟

- كنت أناقش مع محررى فكرة التنبؤ بالمستقبل، وخلصنا إلى أن الأمر أكثر تعقيدًا فى الرواية منه فى الكتابة غير الروائية. ففى السرد الأدبى لا تتوافر لك إمكانية الاستناد إلى هوامش أو أدلة لتدعيم ما قد يبدو ادعاءات غريبة أو مبالغًا فيها. الواقع نفسه أصبح، فى كثير من الأحيان، يفوق الخيال لدرجة يصعب تصديقها. ومع صعود «الذكاء الاصطناعى» يزداد تهديده لمكانة الأدب التخييلى، وربما يدفعه إلى الهامش. بالنسبة لى كروائى، هذا يطرح إشكاليات وجودية حقيقية. ربما سنشهد مستقبلًا انتشار ما يمكن تسميته بـ«تعليقات المؤلف» فى ختام الروايات، لتذكير القارئ بأن ما قرأه، فى جوهره، مستند إلى وقائع حقيقية.