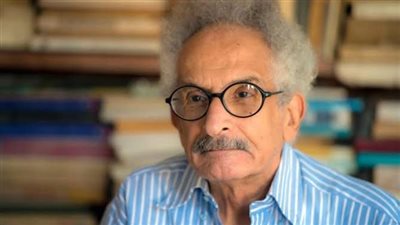

هل تجاوزت القصة القصيرة «تشيكوف العرب»؟

لا شك أن يوسف إدريس واحد من أعظم من كتبوا القصة القصيرة فى مصر، فى شبابنا كنا نطلق عليه مازحين لقب «فزّاعة القصة القصيرة»، وكان أول درس لمريد هذا الفن: اقرأ يوسف إدريس واقرأ تشيخوف. تعاملنا مع قصصه كأنها المنهج الرسمى لهذا الجنس الأدبى فى مصر، بل إن الكاتب الشاب كان يقيس تقدمه بقدر ما يقترب من أسلوب إدريس. كنا فى المصيف نتسابق سباحةً حتى الفلنكات، ومن يصل أسرع يكون الفائز، هكذا صار إدريس، فى وعينا الجمعى، بمثابة «الفلنكات» التى تقاس بها مهارة القاص، أيقونة النجاح الأولى لفن القصة القصيرة.

لم يكن يوسف إدريس وحده فى هذا المقام، فقد شاركه آخرون من مصر مثل يحيى الطاهر عبدالله، إبراهيم أصلان، بهاء طاهر، سعيد الكفراوى، علاء الديب، جمال الغيطانى، خيرى شلبى، وإدوار الخراط. هؤلاء جميعًا أضافوا طبقات مختلفة من الواقعية، الرمزية، أو التجريب، وجعلوا القصة القصيرة المصرية مساحة خصبة للتجديد.

وعلى الصعيد العربى برزت أسماء مثل زكريا تامر «سوريا»، جبرا إبراهيم جبرا «فلسطين/العراق»، فؤاد التكرلى «العراق»، ليلى العثمان «الكويت»، يوسف حبشى الأشقر «لبنان»، حسن داود «لبنان»، والطاهر وطار «الجزائر». لقد انفتحت القصة العربية الحديثة على مدارس وأساليب متعددة، بعضها متأثر بالآداب الأوروبية والأمريكية اللاتينية، لكنها فى الوقت نفسه ظلت مشتبكة بالواقع العربى.

يبقى السؤال قائمًا: كيف نوازن بين احترام الرموز وتخليدهم، وبين خطر تحويلهم إلى سدود عالية تمنع عبور الأجيال الجديدة؟ كيف نحافظ على التراث من دون أن نقتل المستقبل؟

هذه المعضلة ليست وليدة اليوم، بل هى جزء من الإشكالية الكبرى التى أثقلت العقل العربى منذ أكثر من قرن: الأصالة أم الحداثة؟ التراث أم التطور؟ وكما يقول عبدالمحسن طه بدر، فإن الأدب المصرى الحديث ظل يتأرجح بين محاكاة القوالب الوافدة وصوغ هوية خاصة به «بدر ١١٢». ولعل القصة القصيرة كانت أكثر الأجناس حساسية لهذه الثنائية.

الجامعة المصرية مثال واضح على هذا التردد. فهى لا تزال تفضل تدريس التجارب الراسخة، وتستبعد المعاصرة أو تتأخر كثيرًا فى اعتمادها. تُبرّر ذلك بحماية «محراب العلم»، لكن النتيجة أن أصواتًا جديدة تُقتل فى المهد.

أما الإعلام، فلم يعد يسلّط الضوء كما كان يفعل فى زمن إدريس أو سعيد الكفراوى أو يحيى الطاهر عبدالله. فالمعضلة ليست فى غياب المواهب، بل فى غياب الآليات التى تبرزها. وهنا نتذكر ما أشار إليه جابر عصفور، أن الرواية اكتسحت المشهد بينما بقيت القصة القصيرة «المختبر الحقيقى للتجريب الفنى» «عصفور ٨٨».

أتذكر ما يُحكى عن لقاء يوسف إدريس ويحيى الطاهر عبدالله. قيل إن إدريس لم يُعجَب بقصة ليحيى، وأخذ يقترح تعديلات كثيرة. فغضب الأخير، وقال: «إذا أردت قصة على طريقة يوسف إدريس، أستطيع أن أكتبها فى خمس دقائق»، وتركه ومضى. هذه الحكاية، سواء صحت أم لا، تعكس جوهر الأزمة: الاعتداد بالصوت الخاص فى مواجهة أيقونة طاغية.

لكن النقاد والإعلاميين و«حراس الصالونات الأدبية» لا يزالون يقدمون الأصوات الجديدة بوصفها مجرد ظلال للأيقونات، بل إن السوشيال ميديا، بعد ثورة ٢٠١١، زادت من الاستقطاب الحاد، وصار النقد أحيانًا نوعًا من الإرهاب الفكرى، يخرج المختلف من «الجماعة الأدبية» كما لو كان كافرًا. وهو ما جعل كثيرًا من الكُتّاب الشباب يترددون أو يتوقفون، بدلًا من أن ينخرطوا فى مغامرات تجريبية جديدة.

هذا المقال ليس عن يوسف إدريس وحده، بل عن «الفلنكات» التى نصنعها نحن حول رموز مثل إدريس، نجيب محفوظ، محمود درويش، يوسف شاهين، محمد عبدالوهاب وغيرهم. الفلنكات التى تتحول إلى حواجز عالية، تحرس الماضى وتكبل المستقبل.

وكما يقول يوسف الشارونى: القصة القصيرة هى «فن اللحظة الموحية» «الشارونى ٤٥». وهى بهذا التعريف تحتاج إلى فضاء متجدد وأفق مفتوح لا يكتفى باستعادة الماضى بل يتجاوزه. والواجب اليوم أن نحترم رموزنا، لكن دون أن نجعلهم سدودًا فى وجه التجديد. أن نتعلم منهم لا أن نُستنسخ فى ظلالهم. فالإبداع شجرة لا تحيا إلا بتجدد فروعها. فلنُفسح الطريق للأصوات الجديدة، وإلا بقينا ندور حول أنفسنا، نحتفل كل عام بماضٍ مجيد، بينما الحاضر بلا ضوء، والمستقبل بلا أفق.