عين على دمشق.. جوناثان شانون: مستقبل سوريا مرهون بالخارج وليس بيد أهلها

- نموذج «ما بعد الدولة» قد يكون أنسب لسوريا من «الدولة القومية»

- فى عهد الأسد.. الموسيقى كان مضطرًا ليكون «لاعبًا سياسيًا» لكى يحيا كمحترف

- سوريا تحتاج إلى قيادة مستقرة واقتصاد متين قبل أن تستعيد صوتها الثقافى

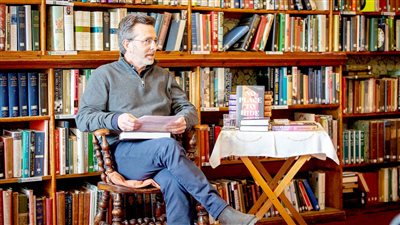

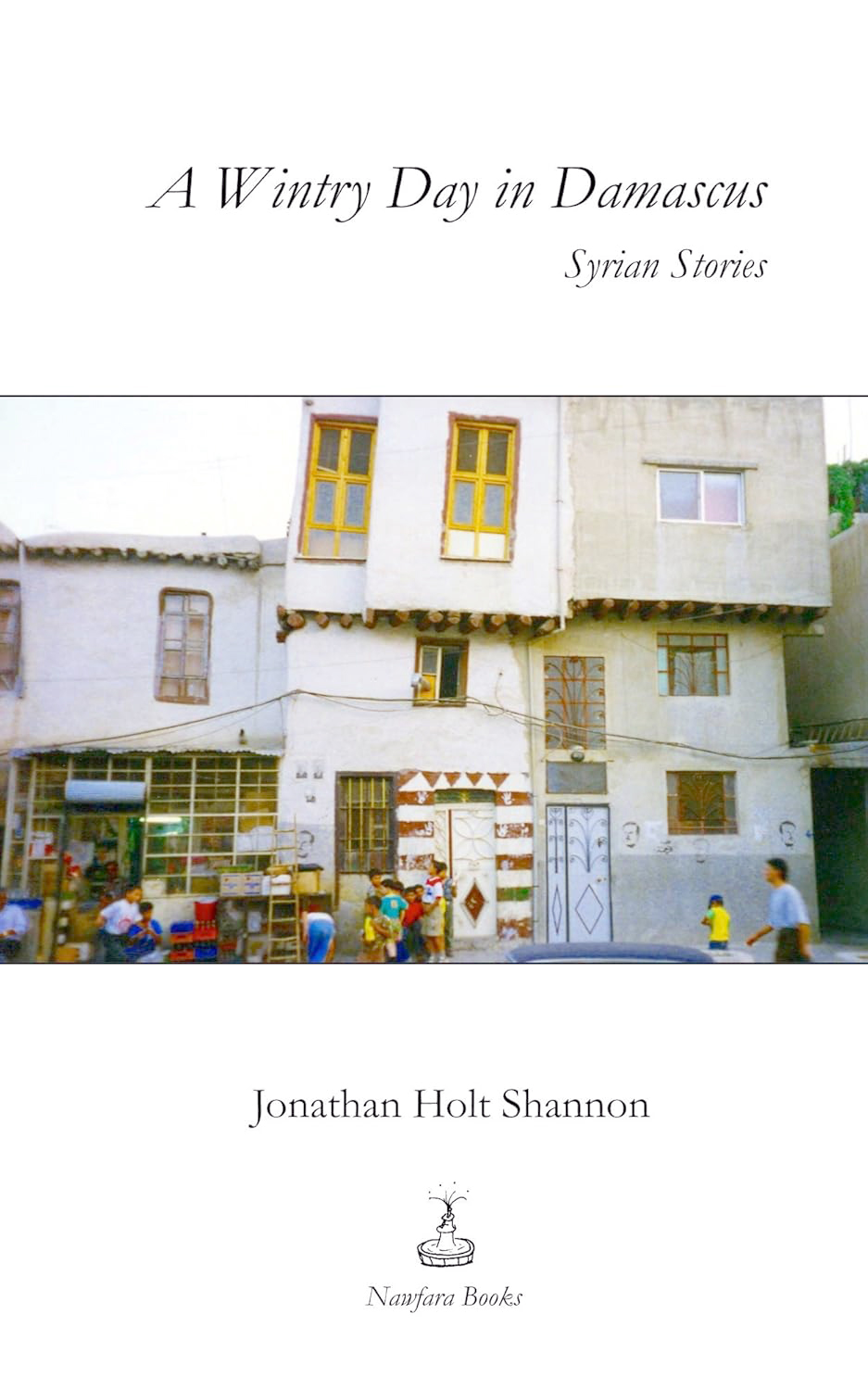

وسط الحديث عن الثورة السورية، وما خلّفته من مآسٍ وتشظيات، يطل علينا البروفيسور الأمريكى جوناثان شانون، أستاذ «الأنثروبولوجيا الثقافية» فى جامعة «هنتر كوليدج»، الأمريكية، بقراءة عميقة لوجه آخر للحكاية السورية.

«شانون»، الذى عاش فى دمشق وكتب عنها، لم يكتفِ برؤية سوريا عبر عناوين الأخبار العاجلة أو سرديات المستشرقين الكلاسيكية، بل قدم، من خلال كتبه وأبحاثه، صورة نابضة عن تفاصيل الحياة اليومية، والتوترات السياسية والإنسانية، التى اختمرت تحت السطح قبل أن تنفجر مع بدايات الثورة.

واليوم، تحاوره «حرف» عن رؤيته عما تحتاجه سوريا الآن لكى تستعيد صوتها الثقافى، ودور الفنون فى تجاوز المآسى، وملامح المستقبل الثقافى لشعب يمتلك روحًا خلاقة ضاربة فى جذور التاريخ، رغم كل ما مر به من قمع وحروب وتهجير.

■ بداية.. كيف أثرت الحرب الطويلة على البنية الثقافية فى سوريا؟

- هذا سؤال مهم جدًا.. الموسيقى مثلًا لا تزدهر بالبنية المادية فقط، بل تحتاج إلى جمهور ومؤسسات داعمة. ومع الثورة تضررت هذه البنية، وتراجع عدد الموسيقيين بفعل التهجير، باستثناء بعض النشاط فى دمشق وحلب، غير أن هذه الهجرة أيضًا أتاحت للموسيقيين السوريين التفاعل مع ثقافات جديدة أغنت تجربتهم، وإن ظل غياب المؤسسات التقليدية عائقًا أمام عودتهم. ورغم رحيل كثير من الكبار، تبقى التسجيلات القديمة حافظة للذاكرة. والتحدى أمام الجيل الجديد هو إتقان التراث وتطويره بعيدًا عن التكرار، أملًا فى استعادة روح التعايش والتقدير للفن.

■ مع تفكك الدولة المركزية وتنامى سلطات «الأمر الواقع» فى الشمال والشرق، هل تعتقد أن سوريا تتجه نحو نموذج «ما بعد الدولة»؟

- من الصعب تحديد مستقبل سوريا. البعض يرى أن نموذج «ما بعد الدولة» قد يكون أنسب من «الدولة القومية» التى همشت مكونات أصيلة. الأرجح أن تتجه البلاد إلى صيغة أقرب إلى الإسبانية أو الإيطالية، حيث تتمتع الأقاليم بحكم ذاتى ضمن دولة مركزية، ما قد يعزز الإبداع والاحترام المتبادل. ومع ذلك، يظل شكل الدولة النهائى رهينًا بتوازنات الخارج، من تركيا وإسرائيل إلى الولايات المتحدة وروسيا والجامعة العربية.

■ وفقًا لما جاء فى كتابك: «بين أشجار الياسمين: الموسيقى والحداثة فى سوريا المعاصرة».. إلى أى مدى تُستخدم الموسيقى بوصفها أداة لإنتاج سردية وطنية، خاصة فى ظل سيطرة الدولة على المشهد الثقافى؟

- هذا أيضًا سؤال مهم. الموسيقى السورية التقليدية، خاصة «الوصلة»، استفادت مما يشبه «الإهمال الإيجابى» من الدولة، التى ركزت على الكلاسيكيات الأوروبية حتى أوائل الألفية، فبقيت الموسيقى العربية الكلاسيكية مزدهرة فى البيوت وحفلات الزفاف والمدارس الصغيرة، وعبر التعليم الشفوى المباشر كما عايشته مع أستاذى محمد قدرى دلال فى حلب.

ومع عهد بشار الأسد ظهرت مبادرات مثل «الصندوق السورى للتنمية»، ومعاهد موسيقية منذ ٢٠٠٣، ما أرسى تعليمًا مؤسساتيًا لكنه قلّص بعض أساليب التعلم التقليدية. فيما لعبت النوادى مثل «الشبيبة» فى حلب دورًا بارزًا فى حفظ التراث.

ورغم بقاء الموسيقى مرتبطة بالدولة، كما فى فعاليات «دمشق عاصمة الثقافة العربية» عام ٢٠٠٦، بمشاركة كبار الفنانين مثل صباح فخرى، لم تُعتبر تهديدًا مباشرًا مثل الشعر أو السينما. ومع ذلك ظل على الموسيقيين نيل إذن من نقابة الفنانين، ما جعل العلاقة الجيدة مع السلطة شرطًا للاستمرار، خاصة أن صباح فخرى نفسه ترأس النقابة لسنوات، فغدا الموسيقى مضطرًا ليكون «لاعبًا سياسيًا» ليحيا كمحترف.

■ تركز فى الكتاب على مفهوم «الحداثة فى الموسيقى السورية».. ماذا تقصد به؟

- الحداثة فى السياق الموسيقى السورى ليست تقليدًا للغرب، بل إعادة صياغة معاصرة متجذرة فى التراث، وهو ما أسميه «جماليات الأصالة». هى حداثة تفاوض مع التقليد لا رفض له، شبيهة بالارتجال فى الموسيقى، وتجد رمزها الأوضح فى الطرب الحلبى الذى يتأرجح بين الاحتضان والرفض تبعًا للانتماءات الثقافية. هكذا تصبح الحداثة السورية فعل حفاظ نشط على التراث، وإعادة تفسيره للتعبير عن هوية حديثة أصيلة. والسؤال المطروح اليوم: كيف غيّرت الثورة والتهجير الجماعى تصورات السوريين عن الأصالة والحداثة والأمل فى فضاءاتهم الثقافية الجديدة؟

■ يتناول الكتاب أيضًا التوتر بين التقليد والتجديد فى الموسيقى.. كيف ينعكس هذا التوتر على أداء الفنانين وتلقى الجمهور؟

- التوتر بين التقليد والابتكار ميزة عامة، لكنه اتخذ فى سوريا التسعينيات طابعًا خاصًا. فالجمهور كان يطلب التزامًا بالتراث وقواعد الطرب، مع انتظار شىء جديد فى الوقت نفسه. المبالغة فى الابتكار، مثل إدخال «الساكسفون» أو «الجيتار الكهربائى»، كانت تُرفض كما حدث فى جدل محمد عبدالوهاب فى «أنت عمرى» ١٩٦٥. بينما التكرار الخالص لم يكن مقبولًا عند «السميعة»، الذين أرادوا ابتكارًا أصيلًا داخل الإطار التقليدى، عكس الجمهور الأقل خبرة، الذى يرضى بالتكرار بوصفه أصالة. وعلى مستوى التجريب ظهرت محاولات لتطوير التراث من داخله، مثل البناء على الأجناس بدل المقامات، وتجديد طرق تركيبها، واستلهام التلاوة القرآنية، وتأليف موسيقى حجرة أوروبية بروح المقام العربى كما فعل نورى إسكندر. كانت هذه ابتكارات أصيلة لا تقليدًا للغرب، ولا صيغًا سطحية من «الجاز العربى» أو «الروك العربى»، بل حوارًا مع الحداثة العالمية دون فقدان الجذور.

■ ما المنهجية التى اعتمدت عليها فى «بين أشجار الياسمين».. وكيف ساعدت فى فهم المجتمع السورى؟

- فى كتاب «بين أشجار الياسمين» اعتمدت على «الإثنوجرافيا الموسيقية» بانغماس مباشر فى المجتمع السورى، أخذت دروسًا موسيقية وشاركت فى العزف وحضرت حفلات وأجريت مقابلات مع موسيقيين وجمهور ومسئولين. ساعدتنى طلاقتى بالعربية، وإقامتى الطويلة بين ١٩٩٤ و٢٠١٠، فى بناء علاقات وثيقة وفهم أعمق للتنوع الداخلى، غير الباحثين الذين يكتفون بزيارات قصيرة أو تسجيلات. يعكس الكتاب فترة أواخر التسعينيات حتى ٢٠٠٤، لكن التحولات اللاحقة فى السياسة والمجتمع والثقافة والموسيقى تجعل الحاجة قائمة لدراسة «إثنوجرافية» جديدة ينجزها جيل أصغر.

■ ماذا كشفت مقابلاتك مع الموسيقيين السوريين عن علاقتهم بالدولة.. وهل كان هناك فعلًا هامش للإبداع المستقل خارج المنظومة الرسمية؟

- قبل الثورة، ورغم القيود الأمنية وهيمنة الدولة، وجد الفنانون السوريون هامشًا للإبداع. فالموسيقيون تمكنوا من الأداء داخل وخارج البلاد، والفنون البصرية تمتعت بحرية شبه كاملة. بينما خضعت السينما لرقابة صارمة دفعت المخرجين إلى أساليب تجريدية، ولجأ الشعراء إلى النشر فى بيروت أو القاهرة. هكذا، ورغم القمع، ازدهر إبداع متنوع ظل قادرًا على الاستمرار متى توافرت ظروف أكثر استقرارًا.

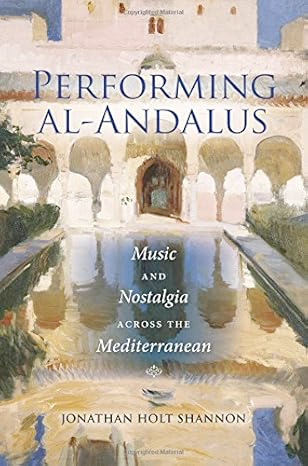

■ وفقًا لكتاب «أداء الأندلس»، ما الذى يجعل الأندلس حاضرة بهذا الشكل القوى فى الأداء الموسيقى المغربى والسورى، رغم مرور قرون على سقوطها؟

- فى المغرب تبقى الصلة بالأندلس ملموسة وحية، وتظهر فى الألقاب العائلية والمعمار والأحياء، وحتى فى الموسيقى الأندلسية التى تُقدَّم كامتداد مباشر لـ«شبه جزيرة إيبيريا». أما فى سوريا فالعلاقة أقل مباشرة لكنها مُحملة بالرمزية، إذ تُستحضر الأندلس كامتداد للتاريخ الأموى منذ هجرة عبدالرحمن الداخل إلى قرطبة، ومعها ذاكرة ثقافية متصلة بالعلماء والتجار والحجاج. وموسيقيًا، تحضر عبر الموشحات الأندلسية، رغم أن معظم ألحانها وُضعت فى القرن العشرين.

يبقى السؤال: لماذا التمسك بذكرى بعيدة؟ الجواب يكمن فى الفخر بالإنجازات الفنية والمعمارية، واستدعاء الماضى كوسيلة لتعويض شعور النقص إزاء خطاب استشراقى، ضمن ما وصفه أدونيس بـ«الاعتماد المزدوج»، على الغرب فى الحداثة والتراث فى الهوية.

■ فى الكتاب تنتقل بين ٣ دول: المغرب وسوريا وإسبانيا.. كيف تختلف أشكال التعبير الموسيقى عن الأندلس فى كل منطقة؟

- الروابط مع الأندلس فى المغرب تبدو مباشرة، خاصة فى الممارسات الموسيقية، لكن من الصعب الجزم بوجود صلة حقيقية بين موسيقى «شبه جزيرة إيبيريا» وما يؤدى فى المغرب المعاصر أو حتى فى القرن الـ١٩.

فى سوريا، يُشار إلى الموشح باسم «الموشح الأندلسى»، ويُقال إن السوريين أسسوه أو حافظوا عليه حتى اليوم. وهذا صحيح جزئيًا، إذ ما زالت هذه الأغانى تُؤدَّى، لكن كثيرًا من ألحانها وُضع لاحقًا على يد ملحنين سوريين مستخدمين نصوصًا قديمة، وأحيانًا نصوصًا لا علاقة لها بشعراء الأندلس بل بشعراء عراقيين وغيرهم.

أما فى إسبانيا، فالأمر يرتبط أكثر بمحاولة للتعامل مع الوضع الراهن المتنوع فى البلاد ضمن إطار نقاش أطول وأوسع حول الهوية الوطنية الإسبانية. فمن جهة، هناك من ينكر التأثير العربى ويعتبره طفيفًا وعابرًا. ومن جهة أخرى، هناك من يتبنى ذلك الماضى، إن لم يكن يحتفى به، بوصفه مكوّنًا مهمًا أو مساهمًا فى الهوية الوطنية الإسبانية، وهذا نقاش طويل يعود عقودًا إلى الوراء.

■ هذا البعد الأندلسى.. كيف يحضر فى الموسيقى الإسبانية على وجه التحديد؟

- البعد الأندلسى حاضر فى الموسيقى الإسبانية بـ٣ أشكال رئيسية:

١- وجود العديد من الموسيقيين المغاربة وغيرهم من شمال إفريقيا إلى جانب فنانين آخرين يقيمون فى مدن إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وهو الإقليم الذى لا يتطابق تمامًا مع الأندلس التاريخية، لكنه كان جزءًا منها، ويشهد أداء موسيقى «عربية/ أندلسية».

٢- ظهور فرق موسيقية معاصرة تحاول القيام بنوع من المزج بين «الفلامنكو» والموسيقى العربية/ الأندلسية، استنادًا إلى الفرضية، التى يُرجَّح أنها خاطئة، بأن «الفلامنكو» فى جوهره هو الموسيقى العربية التى تطورت فى إسبانيا. وهذا أيضًا موضوع جدلى طويل ليس مجال الخوض فيه الآن.

٣- إعادة البناء التاريخى للموسيقى القديمة باستخدام آلات من تلك الحقبة أو نسخ عنها، على يد فنانين وعلماء موسيقى أو فنانين باحثين يحاولون إيجاد طرق لإعادة إنتاج موسيقى العصور الوسطى، فى غياب التسجيلات بالتأكيد، بالاعتماد على دراسة الأيقونات والمخطوطات الموسيقية وما إلى ذلك.

هذه الاتجاهات الثلاثة تتداخل معًا فى إسبانيا. لكن الأبرز من بينها هو المزج الهجين بين العربى- الفلامنكو-ا لأندلسى أو موسيقى عربى- أندلسية تؤدَّى فى مدن مثل غرناطة، حيث استُخدمت هذه الموسيقى للترويج للسياحة، فى شكل من الاستشراق الذاتى، للعودة إلى ذلك الموضوع.

■ يطرح الكتاب فكرة «الحنين المؤدلج»، كيف يمكن التمييز بين الحنين العاطفى العفوى، والحنين الذى تُعيد إنتاجه المؤسسات الثقافية أو السياسية؟

- ينظر كثير من العرب إلى الأندلس كذروة حضارية، ويتجلى ذلك فى إعجابهم بمعالم غرناطة وقرطبة، واعتزازهم بتراث يعدّونه جزءًا من هويتهم. أسهمت مؤسسات ثقافية وسياسية فى الترويج لهذا التراث كرمز للتعددية والتسامح، خاصة فى مواجهة «الإسلاموفوبيا». لكن هذا الحنين العفوى يُضخَّم أيضًا عبر السياحة والنظرة الاستشراقية لـ«إسبانيا الجنوبية»، ليصبح التراث الأندلسى ساحة لخطابات متنافسة بين الفخر والرمزية والجدل.

■ يركز الكتاب كذلك على الذاكرة الجماعية، فهل ترى أن الموسيقى وسيلة لحفظ التاريخ، أم وسيلة لإعادة كتابته؟

- الموسيقى تحمل الذاكرة الجمعية، وتعيد إحياء التاريخ عبر الغناء والأداء، وتتحول فى السياقات الإسبانية والسورية والمغربية إلى أداة لصياغة هويات وطنية أو عابرة للقوميات تحت مسمى «الأندلسية». كما يظهر ذلك فى مجتمعات المهاجرين، حيث يتجسد ما تسميه سفيتلانا بويم «الحنين الزائف» إلى ماضٍ لم يُعاش، ما يجعل التراث الأندلسى مثالًا عالميًا على توظيف الذاكرة والحنين فى تشكيل الهوية، وأحيانًا لأغراض أيديولوجية.

■ كيف يمكن فهم العلاقة بين الجغرافيا والذاكرة فى الموسيقى؟ وهل لا يزال البحر المتوسط يحمل آثار اللحظة الأندلسية؟

- يمكن فهم ذلك بمفهوم «أماكن الذاكرة» لـ«بيير نورا»، حيث تُجسّد المدن، مثل قرطبة وحلب، تاريخها فى العمارة. بينما تحمل الموسيقى الذاكرة عبر الجسد بالاستماع والرقص والأداء. فى ثقافات المتوسط، من اليونان إلى إسبانيا، تتجاوز الموسيقى الحدود السياسية المصطنعة، مثلها مثل الطعام. ومع التقنيات الرقمية أصبح المزج بين القديم والجديد يفتح آفاقًا جديدة. وفى سوريا، ومع ضياع الكثير من الذاكرة الثقافية، ظهرت الحاجة لإعادة تخيّل الماضى موسيقيًا، لا بمجرد استعادته، بل بإبداع أشكال متجذرة فى التقاليد ومفتوحة على المستقبل.

■ ما الذى تحتاجه سوريا اليوم لاستعادة صوتها الثقافى؟

- أرى أن سوريا تحتاج أولًا إلى قيادة مستقرة واقتصاد متين قبل أن تستعيد صوتها الثقافى، فالمجتمع لا يزدهر وسط الفساد والعنف وانعدام اليقين. ورغم أن الطريق نحو التعافى يبدو صعبًا، أرجو أن يتحقق نوع من «الشفاء الجمعى» عبر آليات مثل «مجالس المصالحة».

ولانتعاش الفنون، يجب أن تتراجع الدولة عن تدخلها المفرط، وتكتفى بدعم المؤسسات التعليمية والثقافية، ليُتاح للفنانين الإبداع بحرية. صحيح أن الحرب والنزوح خلّفا فجوات هائلة، لكن مع الوقت سيعود الناس للبناء، بين من يسعى إلى إحياء الماضى ومن يبتكر أعمالًا تعبّر عن الحاضر. فالثقافة السورية المنشودة مطالبة بمواجهة جرائم الماضى، والتعبير عن توترات الحاضر وآمال المستقبل، مستندة إلى روح السوريين الإبداعية وحسهم الإنسانى العميق وإرثهم الحضارى العريق.