المؤرخ فارا دابويوالا: حرية التعبير ليست مفهومًا بريئًا بل شعار يُستخدم كسلاح

- المحاولات الحديثة الأولى للتفكير فى حرية التعبير ظهرت فى أوائل القرن الثامن عشر بسبب الثورة الهائلة فى الاتصالات

- حرية الصحافة فاقمت المشكلات الكامنة فى التواصل العام من نشر الأكاذيب والتشهير بالأفراد

- الخط الفاصل بين الحرية والفوضى أمر شخصى وذاتى يتوقف على وجهة نظر من يراقب

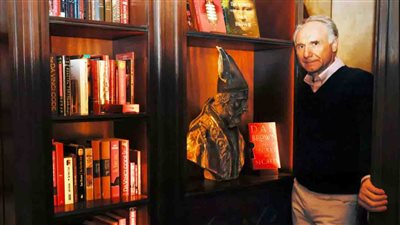

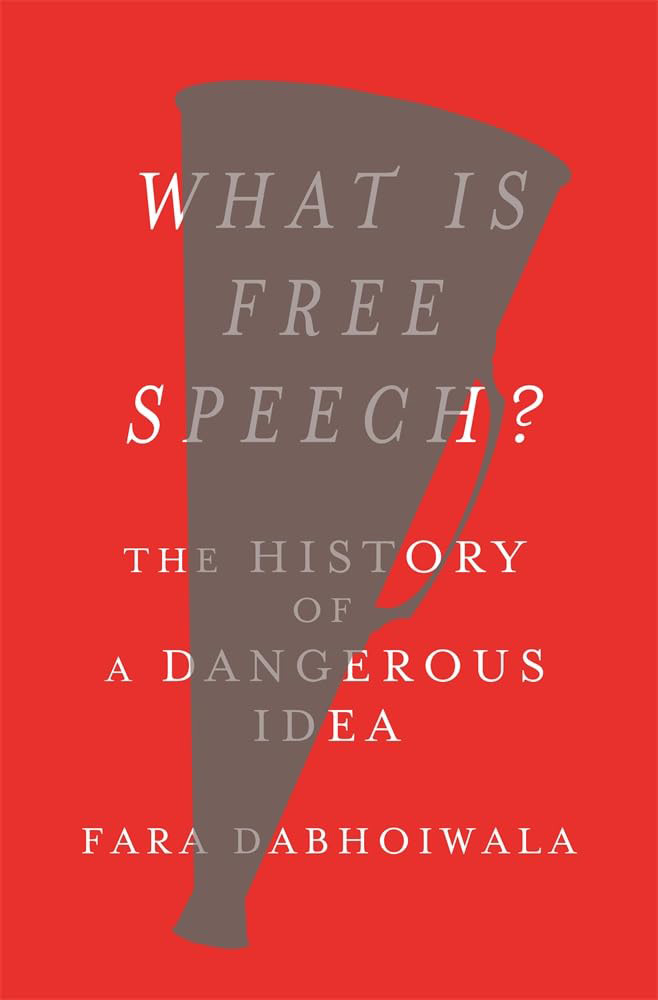

مع كل مرحلة تاريخية يطل السؤال عن «حرية التعبير» على مستوى العالم، بما يبدو معه المصطلح وكأنه بديهى ومفهوم تمامًا، غير أنّ معناه وحدوده يظلان إشكاليتين فى مختلف السياقات. وهذا ما يتوقف عنده المؤرخ البريطانى والأكاديمى فى جامعة برينستون فارادابويوالا فى كتابه الصادر حديثًا بعنوان: «ما هى حرية التعبير؟ تاريخ فكرة خطيرة».

فى تقديم الكتاب، جاء: «حرية التعبير».. شعار يدوى فى أنحاء العالم، لكنه اليوم أكثر إثارة للجدل من أى وقت مضى. فالكثير من الثقافات تراها خطرًا. فى الصين والهند، وعبر العالم الإسلامى، تُقمع الآراء غير التقليدية حول السياسة والجنس والدين، ويُعاقَب أصحابها لمجرد التعبير عنها. وحتى فى الغرب، حيث تُقدَّم على أنها قيمة أساسية، ثمة خلافات وانقسامات عميقة حول معناها وحدودها. ومع اختلالات القوة، وتغير المحرمات الثقافية، وصعود التقنيات الجديدة، والمشهد الإعلامى العالمى المتغير، يبقى السؤال: من أين تأتى حرية التعبير؟ وكيف ينبغى أن نفكر فيها؟

يرى دابويوالا أن حرية التعبير ليست قيمة مطلقة انحرفت عنها المجتمعات عبر التاريخ، بل هى مفهوم معقد ومتغير، تشكله الظروف الاجتماعية والسياسية فى كل عصر. ومن خلال عدسة التاريخ، يتتبع رحلتها منذ القرن الثامن عشر، وصولًا إلى منصات التواصل الاجتماعى، ليبيّن كيف يمكن للماضى أن يضىء مأزقنا الراهن، ويقترح إمكانيات جديدة للمستقبل.

وقد أجرى موقع Columbia journalism review حوارًا مع المؤلف جاء فى تقديمه: قبل أن يتولى «بريندان كار» منصب رئيس لجنة الاتصالات تحدث كثيرًا عن أهمية حرية التعبير. ففى عام 2023، كتب على منصة «إكس»: حرية التعبير هى الرقيب على سيطرة الحكومة. وكتب عام 2024: «يجب علينا تفكيك تكتل الرقابة واستعادة حقوق حرية التعبير للأمريكيين العاديين».

ومع ذلك، منذ توليه منصبه فى يناير، رأى فائدة فى فرض قيود على الطريقة التى يعبّر بها بعض الأشخاص عن آرائهم، فقد أطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة له تحقيقات ضد برامج «60 دقيقة»، و«ساترداى نايت لايف» و«بى بى إس»، و«إن بى آر»، كل ذلك قبل الأسبوع الماضى، عندما أوقفت شبكة «إيه بى سى» برنامج «جيمى كيميل» الحوارى المسائى، فى أعقاب تهديدات مبهمة من كار، إذ قال: اختاروا بين تسوية مريحة، أو مواجهة عواقب مكلفة. ومن ثم يأتى كتاب فارا دابويوالا، المؤرخ فى جامعة برينستون فى وقته، فكل ما يحدث هو ممارسة معتادة لمفهوم كان يُستخدم دائمًا لخدمة أجندات محددة.

فى هذا الحوار الذى تترجمه «حرف»، يشير دابويوالا إلى أن «التعبير» دائمًا ما يُساء استخدامه ويخضع دائمًا للتنظيم، فالقواعد الرسمية وغير الرسمية حوله موجودة فى كل مكان، غير أننا نصف هذه القيود بـ«الرقابة» عندما نرفضها، لكنها فى الحقيقة أمر لا مفر منه.

■ ترجع جذور مفهوم حرية التعبير الحديث إلى صحفيين من لندن، هما توماس جوردون وجون ترينشارد، اللذان كتبا سلسلة مقالات فى عشرينيات القرن الثامن عشر بعنوان «رسائل كاتو». ماذا اكتشفت بشأنهما؟

- كان جوردون وترينشارد هما أول من قدّم فكرة مطلقة لحرية التعبير، تقوم على أنها لا ينبغى أن تُقيَّد أبدًا لأنها أساس كل حرية. وقد عُدّت هذه الفكرة لفترة طويلة أصل التعديل الأول فى الدستور الأمريكى، وأصبحت النص السياسى الأكثر شعبية وتأثيرًا فى أمريكا الشمالية خلال القرن الثامن عشر.

اكتشفت فى بحثى أمرين بالغى الأهمية. الأول هو، أن هذه النظرية مليئة بالثغرات. فقد كانت فى جوهرها تبريرًا يخدم مصالحهما بوصفهما صحفيين استقصائيين يبتغون إثارة الجدل. لقد تجاهلوا أن الناس فى المجال العام يكتبون مقابل المال، وأنهم يغيّرون مواقفهم باستمرار بحسب الجهة التى تدفع لهم، وتجاهلوا أن الصحف تسعى وراء الربح بالأساس. كما تجاهلوا مشكلة التشهير. وزعموا بدلًا من ذلك، بأن الحقيقة ستظهر دائمًا، وأنه لا يمكن أن يتضرر المرء أبدًا من هجوم شخص آخر؛ فإما أن يكون الهجوم صحيحًا، وفى هذه الحالة يكون مبررًا، أو يكون غير صحيح، وفى هذه الحالة سيُدرك الآخرون ذلك ولن يترك أثرًا.

الأمر الثانى، وهو الأكثر إثارة للاهتمام، أن هذين الرجلين كانا فاسدين إلى حد بعيد. كانا يكتبان من أجل المال، وبحثًا عن الشهرة، وكانا يهاجمان الحكومة فقط لكى تدفع لهما وتسترضيهما. ثم انقلبا على مواقفهما. فـ«جوردون»، وهو المؤلف الرئيس لتلك النصوص، أصبح فيما بعد كبير المروجين الدعائيين لرئيس الوزراء فى ذلك الوقت. وبذلك جسّدا فساد المجال العام فى عصرهما، وكل المشكلات التى كان الجميع يتحدث عنها.

■ كل هذا يبدو مألوفًا بدرجة ما..

- إنه شبيه جدًا بعالمنا الحديث. ظهرت المحاولات الحديثة الأولى للتفكير فى حرية التعبير فى أوائل القرن الثامن عشر، بسبب الثورة الهائلة فى الاتصالات. صار الناس فى إنجلترا قادرين على النشر من دون الحاجة إلى عرض أى مادة مثيرة للجدل على الرقابة مسبقًا. وفى الوقت نفسه، كان ذلك أيضًا عصر نشوء الأحزاب السياسية الأولى، فظهر جو مشحون بانقسام حزبى حاد، كانت الصحف تُستَخدم كمنابر، وكل طرف يصرخ فى وجه الآخر ويتهمه بالكذب على الجمهور، مدّعيًا أنه هو وحده من يملك الحقيقة.

أدمن الناس فى هذا العالم الجديد الأخبار السريعة، وأحبّوا فكرة أن حرية الصحافة ميزة يتصدرها الناطقون بالإنجليزية، لكنهم رأوا فى الوقت نفسه أن ذلك يقاقم المشكلات الكامنة فى التواصل العام، كانوا يعرفون أن الأكاذيب يسهل نشرها، وأنها تنتشر أسرع من الحقيقة، وأن التشهير بالأفراد أصبح أسهل بدلًا من أن يكون أصعب، مع وجود تواصل أسرع وأكثر حرية. أدركوا أن الجمهور يمكن تضليله بسهولة. ولهذا السبب، لم يتمكنوا من صياغة نظرية متماسكة سوى بطريقة فضفاضة جدًا، وهى أن حرية الصحافة أمر جيد، لكن إساءة استخدام هذه الحرية أمر سيئ.

ومن هنا تبنوا نموذجًا يقوم على الموازنة، فالكل كان يرى أن الخط الفاصل بين الحرية والفوضى أمر شخصى وذاتى، يتوقف على وجهة نظر من يراقب. وهذه مشكلة دائمة ما زلنا نواجهها حتى اليوم. فالناس جميعًا يتمنّون أن تكون القواعد أوضح وأبسط.

■ تكتب أن هناك دائمًا قلقًا حول ما إذا كان ما يُسمّى بـ«الصحافة الحرة» ينطبق فى الحقيقة على قلّة مختارة فقط.. كيف تؤثر علاقات القوة فى كل ذلك؟

- لا يمكنك التفكير فى حرية التعبير من دون التفكير فى السُلطة فعلًا. فأول ما يجب إدراكه هو أنه فى أى مجتمع، هناك دائمًا أشخاص يملكون سلطة أكبر، وتكتسب أصواتهم وزنًا وتأثيرًا أكبر. فى المجتمعات القديمة ذات البُنى الهرمية الصارمة، كانت أصوات من هم فى القمة أهم بكثير من أصوات من هم فى القاع؛ كلام الحاكم أثقل وزنًا من كلام الخادم، وكان هذا مرتبطًا أيضًا بالفوارق بين الجنسين. وينطبق الأمر ذاته، بطرق مختلفة، على مجتمعاتنا المعاصرة؛ أصوات الأقل قوة يظل وصولها والإنصات إليها صعبًا.

أما المسألة الثانية فهى سلطة إبراز الأصوات، وهى مرتبطة بالأولى لكنها ليست هى نفسها، إذ تتعلق بمن يملك الصحف؟ أصوات مَن يضخّمون؟ وأصوات مَن يسكتون؟، ظهرت أولى المحاولات للتعامل مع هذه الإشكالية عند الاشتراكيين الأوائل، ثم عند الماركسيين، وبعد ذلك عند الشيوعيين. لكن حتى قبل ماركس، كانت الحركة الميثاقية «حركة عمالية إنجليزية» تُقدم نقدًا صاخبًا للطريقة التى تشكّلت بها وسائل الإعلام الجماهيرية فى أوائل القرن التاسع عشر، بوصفها فى جوهرها وسيلة بيد الرأسماليين لكتم أصوات الفقراء والطبقة العاملة. كانت الصحف فى هذا الوقت تُفرض عليها ضرائب مرتفعة عمدًا، بحيث تُباع بأسعار باهظة لا يقدر الفقراء على شرائها. ومنذ البداية، كان هذا الموضوع قضية حيّة ونقاشًا ساخنًا.

■ إذن ما النتيجة الأفضل هنا؟ هل من الممكن أن توجد حرية تعبير حقيقية بالفعل؟

- تكمن الصعوبة فى أنه لا يوجد سوى نموذجين أساسيين لحرية التعبير، وكلاهما يقود إلى مشكلات خطيرة ولكن من نوعين مختلفين. إذا أخذت النموذج المطلق على محمل الجد، فعليك أن تنكر أن الكلام يمكن أن يُحدث ضررًا حقيقيًا فى العالم. صحيح أن الناس، عبر التاريخ، عرفوا أنه فى معظم الأحيان قد يكون شيئًا عابرًا وتافهًا ولا يترك أثرًا. لكن فى الوقت نفسه يمكن أن يُلحق أذى بالغًا بالصالح العام.. فالأكاذيب والحقائق والتشهير ليست أمورًا وهمية، بل فهى واقع مؤثر.

النموذج الآخر هو النهج التوازنى، لكن المشكلة فى هذا النهج، الذى ينطلق من إدراك أن بعض أشكال الكلام، وخصوصًا عندما تصدر عن أصحاب السلطة، يمكن أن تُلحق الضرر بسمعة الأفراد أو بالصالح العام، هى أن هذه الأحكام فى النهاية تظل ذاتية، إذ يولد سنّ القوانين آليات يمكن لاحقًا أن تُستَخدم كسلاح وتُساء ممارستها. أما الصعوبة الكبرى فتتمثل فى أن حرية التعبير صورة مثالية مختلقة فى جوهرها؛ لا يمكن التنظير لها بمنطق أبيض أو أسود.

تقوم القوانين على فكرة أن الجميع يجب أن يُعامَلوا بالطريقة نفسها. ولسوء الحظ، فإن هذا المنطق يعنى أنه من المفترض السماح للجميع بأن يقولوا الشيء نفسه. لكن هذا يُهمل تمامًا تعقيد عملية التواصل. فمثلًا، قولى شىء فى لحظة سُكر داخل مقهى يختلف تمامًا عن أن يكرّر رئيس الولايات المتحدة القول نفسه علنًا أمام الجمهور. لا يتساوى نوع من الأكاذيب مع نوع آخر. لذلك، فإن سياق الكلام دائمًا ما يكون مهمًا، وهو مرتبط على الدوام بمن يتحدث، أو بالجمهور الذى يتلقى الكلام.

■ فى نقاشاتنا اليوم غالبًا ما يُقدّم مفهوم حرية التعبير على أنه ثنائية مطلقة إما قبولًا كاملًا أو رفضًا تامًا. لكن استنادًا إلى تحليلك يبدو أننا بحاجة ماسة إلى منظور أكثر دقة وتاريخية لفهم حقيقة هذا المفهوم.

- إحدى الأفكار الأساسية فى كتابى هى أن «حرية التعبير» لم تكن يومًا مفهومًا بريئًا أو محايدًا، بل كانت دائمًا شعارًا يُستَخدم كسلاح. والمأزق هنا أن ثمة افتراضًا شائعًا يعتبر حرية التعبير أمرًا بسيطًا يمكن تعريفه بسهولة، والرقابة أمرًا بسيطًا يمكن تعريفه أيضًا، وأن الموقف الصحيح هو أن نكون دومًا مع الحرية وضد الرقابة، لكننى أرى أن هذا تبسيط مُخلّ.

فالرقابة ليست سوى طريقة لإدانة أشكال من التنظيم لا نتفق معها، أو نراها غير مبررة أو غير أخلاقية أو خاطئة بأى شكل، وكل تواصل ناجح يحتاج بالضرورة إلى معايير وضوابط مشتركة. فنحن مثلًا نفهم بعضنا الآن لأننا نتحدث الإنجليزية معًا، ولو بدأتُ فجأة فى الحديث بالهولندية لفشل التواصل. وهذا مجرد مثال بسيط. كذلك، يجب أن يكون هناك إدراك مشترك بأننا نتحدث بجدية، وأننى لست أمزح أو أحاول تضليلك. بهذا المعنى، يقوم التواصل كله على قواعد متفق عليها، ولا ينجح إلا إذا التزم بها الطرفان وفهماها بالطريقة نفسها.