أسئلة المستقبل.. الترجمة

هل انتهى «زمن المترجمين»؟

لنبدأ بالترحم على طه حسين، الذى غامر بتناول موضوع مستقبل الثقافة فى مصر فى العقد الرابع من القرن الماضى «1938».

فى الحديث عن مستقبل الترجمة، كما فى الحديث عن مستقبل كل إنتاج يصدر عن دماغ الإنسان، يكون الأمر بالغ الصعوبة، ببساطة لأن مستقبل هذا الإنتاج يرتبط بعوامل كثيرة، بعضها يرتبط بالإنتاج نفسه، والبعض الآخر يرتبط بالظروف العامة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التى يتطور فيها هذا الإنتاج.

وفى هذا السياق قد يقول رجل الدين «المستقبل بيد الله»، أو «لا يعلم الغيب إلا الله»، وأنا، لحسن الحظ، لسْتُ هذا الرجل. وقد يقول الأكاديمى «إنه موضوع كبير لا بد أن يتطرق إلى ماضى الترجمة وتطورها إلى ما وصلتْ إليه اليوم، الموضوع يحتاج إلى رسالة دكتوراه على الأقل». ومرة أخرى، لحسن الحظ، لسْتُ أكاديميًّا، ولا ينبغى أن أكون فى هذا السياق تحديدًا، سياق مقال صحفى. وبالتالى يمكن اعتبار ما أراه فى هذا المقال مجرد انطباعات شخصية.

بداية أود أن أشير إلى أن كلامى يقتصـر على الترجمة إلى العربية، ببساطة لأنى أرى أن مهمة الترجمة من العربية تقع بالأساس على أصحاب اللغة الأجنبية. وتقتصـر على ترجمة الإبداع تحديدًا، أو ترجمة الإنتاج الذى له روح، بعيدًا عن ترجمة الدراسات العلمية، التى تنقل حقائق تخلو من الروح طلبًا للموضوعية، أو الحياد. وليس هنا مجال الحديث عن هذه الموضوعية أو الحياد.

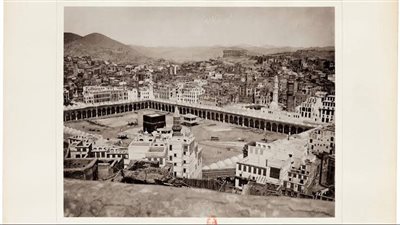

تاريخيًّا، هناك بدايتان بارزتان للترجمة إلى العربية، الأولى بلغت ذروتها فى العصـر العباسى، وبدأت الثانية فى القرن التاسع عشـر، مع محمد على، وأظن أن البدايتين منفصلتان، تفصل بينهما قرون من التدهور. ولا مجال هنا للحديث عن الأولى.

بدأت حركة الترجمة فى عصـر محمد على بالترجمة العلمية طبقًا للحاجة التى يحددها الوالى، لمواكبة التطور العلمى والاستفادة منه فى النهوض بالدولة «الولاية». وفى أواخر القرن التاسع عشر بدأت مرحلة أخرى فى الترجمة، فى ترجمة الأدب تحديدًا، وكانت نوعًا من التعريب فى معظمها، تعريب يستعرض فيها المعرِّب عضلاته فى البلاغة العربية، وأنا شخصيًّا أرى أن معظم هذا الإنتاج، برغم أنه يمثل مرحلة مهمة، يرتبط بالأدب العربى أكثر من ارتباطه بالأصل الأجنبى.

وبنظرة سريعة على الماضى القريب يمكن أن نرى ازدهارًا لحركة الترجمة بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة فى الستينيات. وتعرضت لانتكاسة فى النكسة. لكن مع بداية القرن الحالى، وربما بعد أحداث ١١ سبتمبر، بدأ النشاط يدب مرة أخرى فى حركة الترجمة، وتمثل أساسًا فى المشروع القومى للترجمة، بداية فى المجلس الأعلى للثقافة، ثم فى المركز القومى للترجمة، وهنا ينبغى الترحم على جابر عصفور. ومن تجليات هذه الحركة أيضًا سلسلة الجوائز فى الهيئة العامة للكتاب، وآفاق الترجمة عن الثقافة الجماهيرية. وللأسف من الجلى أن هذه المشاريع فقدت زخمها.

أما عن المستقبل القريب، يمكن القول إن هناك عدة عوامل تسهم فى حركة الترجمة فى السنوات المقبلة. بعض هذه العوامل عالمية، عوامل تتعلق بتطور برامج الترجمة. وعوامل على مستوى القيادة السياسية ومدى اهتمامها بالثقافة عمومًا وبحركة الترجمة، وأرى حاليًا أن الزخم الذى صاحب المشاريع السابقة بدأ يتلاشى، ويكفى الإشارة فى هذا السياق إلى أن آخر ثلاثة وزراء للثقافة لا علاقة لهم بالكتاب.

وهناك طرف آخر فى المعادلة، أو لنقل طرفين. الأول دور النشر الخاصة، وهى نشطة إلى حد بعيد، لكن فى النهاية لها حساباتها الخاصة. والطرف الثانى هو المترجم. وهنا تبدو الصورة مرعبة، خاصة بعد تطور برامج الترجمة، وتدهور مستوى الكثير من المترجمين فى اللغة الأم، وتدهور أجور المترجمين، فمعظم دور النشـر تعرض أجورًا متدنية للغاية، بشكل يجعل من يعرفون متاعب الترجمة يرفضون ويبحثون عن منفذ آخر، أو يتوقفون.

وهذه الصورة المتشائمة إلى حد ما يمكن حلها بمبادرات حكومية، بالاشتراك مع دور النشر الخاصة، تتحمل فيها المؤسسات الحكومية أجر المترجم، وهذا ليس بدعة. توجد الآن هيئة من هذا النوع فى السعودية.