حرف تحاور كُتاب أبرز روايات ثورة المصريين لإسقاط «الإخوان»

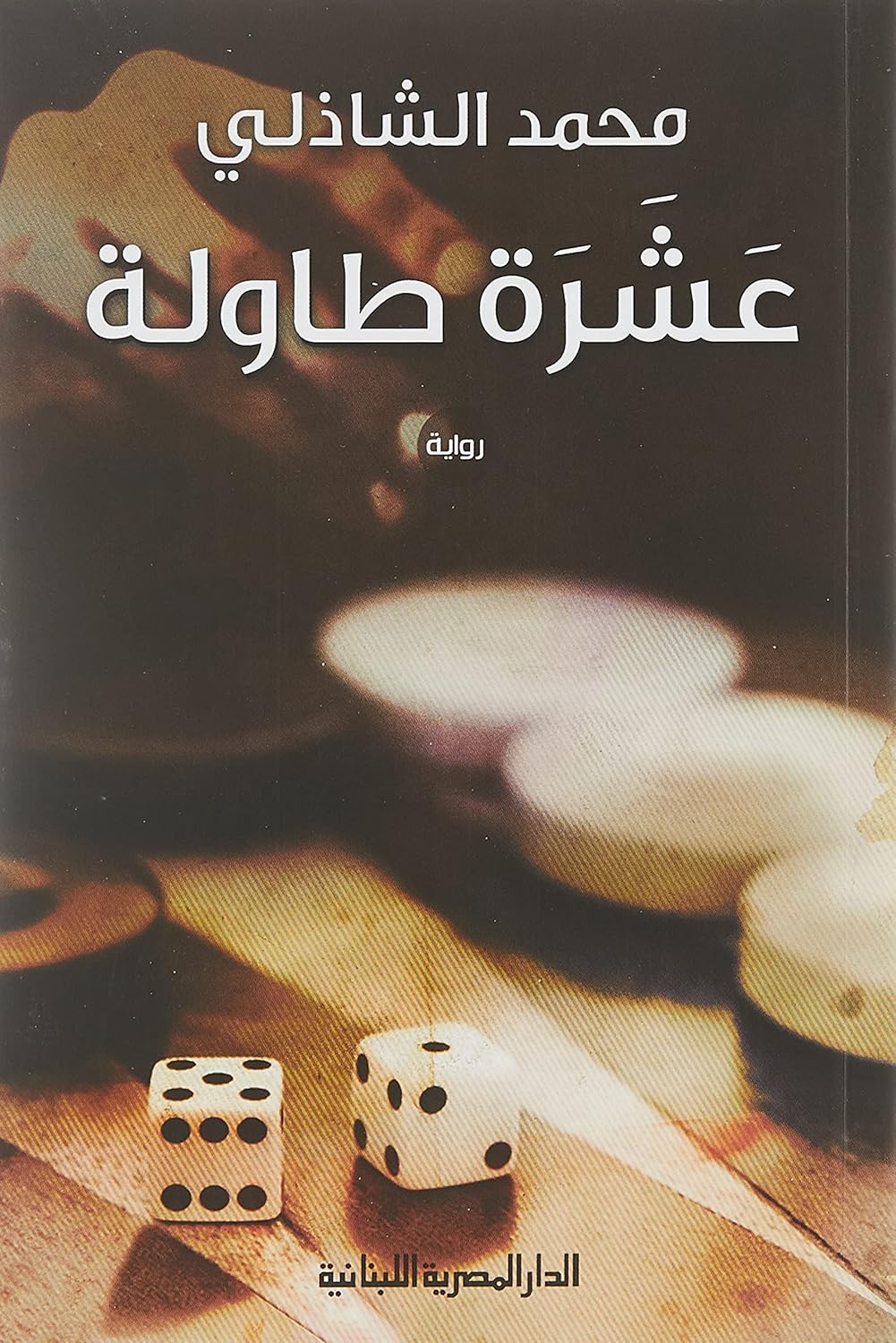

عشرة طاولة.. محمد الشاذلى يؤرخ لـ«30 يونيو».. من المقهى

- الرواية تثبت أن «الدولة العقيمة للإخوان» وراء سقوطها فى 2013

- اللغة بسيطة لأنى من محبى هذه الكتابة التى استمديتها من الصحافة

- جعلت النهاية مفتوحة لإيمانى الدائم بأن كل احتمالات الحياة قائمة

- غالبية المصريين هم من أزاحوا حكم «الإخوان» وليس تنظيمًا أو حركة

فى روايته «عشرة طاولة»، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، فى 2014، يناقش الكاتب الصحفى محمد الشاذلى مأساة عدد من الشباب يلعبون الطاولة دائمًا، لتبدو الطاولة هنا مركزًا للعالم كله، ومن خلالهم يتطرق للفترة ما بين ثورتى «25 يناير» و «30 يونيو».

تنتهى الرواية بمجىء ثورة 30 يونيو 2013، أو «المخلص» من بطش جماعة «الإخوان» الإرهابية، لتبدو الثورة كأنها الحلم، أو كأنها النبى الجديد الذى يأخذ بيد الناس إلى واقع جديد آمن، واقع يبقى فيه الشباب أسعد حظًا، وأكثر سعادة وانفتاحًا.

عن الرواية وكاتبها وكل التفاصيل المتعلقة بها، يدور حوار «حرف» التالى مع الكاتب محمد الشاذلى، ضمن سلسلة تستعرض من خلالها أبرز الروايات التى دارت عن ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع ذكراها الثانية عشرة.

■ فى رواية «عشرة طاولة» كانت الطاولة مركزًا، ومن حولها تدور كل الأحداث والشخوص وكأنها البطل الفعلى للرواية، ما مقصدك من ذلك؟

- بدأت هذه الرواية فى زمن غير يقينى بالمرة، وكنت بين خيارين، أن أكتبها والأحداث متدحرجة، أو أنتظر. لكننى قررت الكتابة حتى أمسك باللحظة قبل أن تهرب، وتصبح ماضيًا تامًا، فى ذلك الزمن القديم، فترة ما بعد يناير ٢٠١١، ولم تكن «٣٠ يونيو» اقتربت أبدًا.

آنذاك، من كان يعرف مصير البلد أو إلى أين تتجه، فيما التدهور يطال كل شىء؟ فالعابرون، وهم الأغلبية، انطووا على أنفسهم فى انتظار المجهول، ولم يملك أحد فى تلك الأيام أكثر من «نصف الحقيقة» فى كل شىء.

لاحظت أن لعبتى «الطاولة» و«الدومنة» تسيطران على مناضد المقاهى، وبشغف كبير، فى انتظار حلول تبدو فى الطاولة بشكل أكبر معتمدة على الزهر وما يأتى به. كانت حالة اجتماعية تسيطر على الناس، خاصة غير المشتغلين بالعمل العام. ربما كانت لهؤلاء مسارات أخرى، وتنبؤات، لكن الكل كان يتنبأ، «الإخوان» بشرونا بأنهم مستمرون لـ٥٠ عامًا مقبلة، وكل ما يطلبونه- كما قال لى أحدهم- أن نصبر عليهم، فقد صبرنا على حسنى مبارك ٣٠ عامًا!

■ أرّخت كثيرًا لمقاهى وسط القاهرة، والتى كانت الطاولة مركزًا لها، ومن بعدها بدأت التأريخ لما حدث حتى ثورة ٣٠ يونيو.. ما الذى دفعك لذلك؟

- أجلس كثيرًا على المقاهى، باختصار أحب المقاهى، خاصة تلك التى لها تاريخ، فى وسط القاهرة، أو غيرها فى أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية، ربما حتى فى كل الدول التى سافرت إليها، العربية والأوروبية وفى إفريقيا، فى كل العواصم أبحث عن مقهى، فهى أماكن أكثر بشرية من أماكن الاستقبال فى الفنادق، ونزلاؤها لا يختلفون عنك، هم أجانب مستعجلون، فى المقهى أنت تجلس فى البلد نفسها، وتختلط بالناس وتفهم. أما مقاهى وسط القاهرة تحديدًا فلم يكن تأريخًا متعمدًا لها بقدر ما هى معايشة لسنوات طويلة. ورغم المعرفة، كنت أذهب أثناء الكتابة لأتأكد من شكل أو ملمح المقهى، وزبائنه، من المسافات التى نخطوها على الأرصفة. لم يكن تأريخًا لما حدث، كنت فقط أكتب مشاعر لى وللأصدقاء من حولى، الذين توهمت فى كل واحد منهم أنه فى قلب الرواية شاهدًا على الأحداث.

ربما يكون فى جزء من «عشرة طاولة» تاريخ، لأنها رصدت ما يجرى فى فترة ما بين ثورتى «٢٥ يناير» و«٣٠ يونيو». لكنها لم تقع فى محاولة، بدت للبعض أكيدة، للربط بينهما، لم أتعمد ذلك، بل تركت مساحة واسعة رغم ضيق زمن الرواية، بضعة أشهر، لما يمكن أن يلاحظه القراء.

■ يمكن إذن اعتبار أن المقاهى عامل فاعل فى تجميع الثوار، وانطلاقًا منها جاءت الثورة أو الحلم «٣٠ يونيو»؟

- نعم، لطالما كانت أحاديث المقاهى فاعلة فى حياة المصريين، وبعودة سريعة إلى تاريخ مصر الحديث، ستجد المفكرين على المقاهى يناقشون ربما أعمق الأفكار. فى قهوة «متاتيا» بنهايات القرن الـ١٩، كان يجلس الأفغانى مع الزعيم سعد زغلول والشيخ محمد عبده والبارودى وغيرهم ليتباحثوا فى إيقاظ المصريين.

وكثيرًا ما كانت المقاهى محور التجمعات الفكرية والثقافية عند توفيق الحكيم ونجيب محفوظ. وكثير من المقاهى لها تاريخ ثقافى وفكرى عميق. لكن المقاهى الأشهر طغت عليها، وربما لأن رواد المقاهى الأقل شهرة لم يكلفوا أنفسهم عناء الكتابة عنها. هناك قهوة «عبدالله» فى الجيزة، «سوق الحميدية» فى باب اللوق. وغيرهما الكثير. وللعلم، المقاهى العادية لا تكون عادية طوال الوقت، إنما فى فترة ما بين الثورتين كانت مجالًا حيويًا للأفكار، وكانت تحتاج فقط إلى التسجيل والتوثيق.

■ عرجت على «اعتصام المثقفين» الشهير أثناء حكم «الإخوان».. هل نبع ذلك من تجربة شخصية؟

- نعم، كنت موجودًا مع عشرات المثقفين فى مقر وزارة الثقافة بحى الزمالك، ولم أتوقع أبدًا، وأنا كنت مندوبًا لمجلة «المصور» لسنوات، أن أرى هذا المشهد فى وزارة الثقافة الوقورة. لكننى تحمست، وتأكدت- ولو لمرة واحدة- من قدرة المثقفين على الفعل، قدرتهم على التحرك الرزين المنطيق.

كان يمكن أن تتغافل عن سيطرة «الإخوان» على وزارة التموين أو الصحة أو التضامن الاجتماعى، بعض الوقت، لكن الثقافة هى وجدان هذا البلد، والمبنى فى الزمالك هو ليس كل ثقافة مصر، إنما رمز وتعبير عن هذه المكانة. قد تتصدر الوزارة أسماء نختلف معها أو حول جدارتها، لكن شخصيًا إخوانيًا هدفه النهائى سيكون طمس الهوية، وربما نناشده بعدم تحطيم التماثيل! بالمناسبة انتشرت فى مصر آنذاك ثقافة تجميل الميادين ببلاط السيراميك، فالتماثيل حرام!

كان علىّ أن أسجل فى الرواية ما رفعه المثقفون من شعارات، وما لصقوه من لافتات، وأتساءل هل كان يمكن أن نتذكر بسهولة الآن «اعتصام الثقافة» و«الفن مقاومة» و«اعتصام الثقافة حتى تحرير مصر فى ٣٠- ٦»، وأشعار بيرم ونجم؟ على باب غرفة استقبال الوزير التى أعرفها جيدًا، أتذكر إلى الآن اللافتة التى كُتب عليها: «أهلًا بكم فى عصر الضلمة»، بينما داخل الحديقة الصغيرة للوزارة تغنى فرقة «إسكندريلا»: «يُحكى أن».

■ حرصت أيضًا على إبراز فكر جماعة «أنا مش إخوانى بس بدعمهم».. لماذا؟ هل قصدت أولئك الذين يتغافلون عن الكثير من المخططات الإخوانية التى كان يمكن أن يضيع معها هذا البلد لولا يقظة جيشه وشبابه؟

- كانت هذه الجملة، وظلت لسنوات طويلة بعد ذلك، أحد أساليب من نسميهم بـ«الخلايا النائمة»، ربما أوقفوا استخدامها الآن بعد أن باتت استشهادًا عبثيًا. لكن دعنا نصدق بعضهم، فقد اتضح، بعد «ثورة يناير»، هذا التساهل الشعبى مع مقولات «الإخوان» دون فحصها جيدًا، وكثيرون انضموا بالفعل إلى الجماعة، وهم من هذا الفصيل: «أنا مش إخوانى».

جزء من ذلك كان دافعه «المصلحة»، لدرجة أننى أعرف شخصًا كان يتمنى أن يصبح «مستشارًا لجمال مبارك»، وبعد سيطرة «الإخوان» على المشاعر والمقاعد، بدأ يهاجم النظام الأسبق، ويتقرب بشدة من الجماعة، تقربًا لحد الالتصاق! هو فعلًا «مش إخوان»، لكنه تورط مع جماعة لم تقربه أبدًا من الصفوف الأولى، وبعد سقوطها وتشتتها لم يتمكن من إجراء «تحولات» جديدة، فأصبح إنسانًا بائسًا.

غفلة الناس تزامنت مع دعوات: «فلنجربهم» «فلنعطهم فرصة»، ولما أخذوا هذه الفرصة لم يستغلوها سوى فى تمكين كوادرهم، والسير فى الدم، حتى دم حلفائهم، وركل من ساندوهم فى الوصول إلى حكم مصر. لذا مضت رواية «عشرة طاولة»، دون أن تقصد رمز: «أنا مش إخوانى»، إلى تحقيق غايتها، بل ربما إلى تحقيق ذاتها.

■ فى «عشرة طاولة» كنت تذكر الأحداث وكأن هناك عدسة كاميرا تنقل القارئ لما حدث فى هذه الفترة، من تظاهرات مقاومة لـ«الإخوان»، والتنكيل الذى حدث لأصحابها، ومظاهرات الجماعة نفسها التى عطلت كل شىء.. كيف أتقنت تلك الكتابة البصرية؟

- فى هذه الأيام كان الناس فى الشارع والنوادى وعلى المقاهى، تمامًا كما كانوا على «الكنبة» أمام الشاشات، كان الرصد مُتاحًا بشكل كبير، وليس الفهم. كانت هناك أمور غامضة جدًا، ومع تسارع الحدث، بات البحث أكثر أهمية.

أبطال الرواية هم أناس عاديون، ينتمون لفئة الموظفين، وغالبًا من الشريحة الوسطى أو الدنيا حتى الطبقة المتوسطة، كانوا يمرون وسط الحدث، فى التظاهرات، ويشاهدون العنف فى الطرقات، ويتأثرون بالفوضى التى لم تستطع سلطة «الإخوان» الحد منها، وعللوا ذلك بـ«الدولة العميقة»، بينما كان السبب بوضوح هو «الدولة العقيمة» التى أرادوا فرضها بالقوة وبالخداع. كان الحدث من الثراء بحيث يكون وصفه ومتابعته أشد هولًا من تحليله، بينما الجميع تتحرك ثقتهم عبر صفحات الرواية إلى نهايتها نحو أمل الخلاص.

■ ما سر استمرار أبطال الرواية فى حالة من البحث الدائم؟

- أنت لا تستطيع أن تقدم حكمًا نهائيًا فى رواية مفتوحة، لكن فى نفس الوقت ليس بوسعك كبت أحلام أبطالها، فأنت تراها معهم وتتركها تصل إلى حيث يريدون. لذا استمر ذلك البحث الدائم حتى ليلة تحقيق حلم أبطال الرواية بالخلاص، ليلة ثورة ٣٠ يونيو. وبالمثل، كتابة النص بدأت فى فبراير وانتهت بنهاية يونيو، وكانت الذروة فى الأسبوع الأول من يوليو.

■ أرّخت لـ«تمرد» و«لو بتكره الإخوان دوس كلاكس»، وغيرهما من أفعال المقاومة لـ«الإخوان».. كيف ترى هذه الفترة من واقع ما جاء فى روايتك؟

- كانت فترة غنية بالحراك الثورى المباشر وغير المباشر، كتبت عن حركات ومبادرات أهمها «تمرد» و«لو بتكره الإخوان دوس كلاكس» وغيرهما، كما كنت أراها فى الطرقات، ولم أنشغل كثيرًا بما أو بمن وراء المبادرات، لأن الناس فى الشارع لم ينشغلوا بذلك. كل الكبار والشباب كانوا يوقّعون استمارات «تمرد»، وعندما يقرأ قائدو السيارات «لو بتكره الإخوان دوس كلاكس»، أينما وجدت، يضغطون على آلة التنبيه فى سيارتهم.

ربما عرفنا بعض الأسرار عن هذه الفعاليات فى فترة لاحقة، لكن تلك الأسرار لم تشغلنا أو تعطلنا عن الحركة، ولنقل إننا لم نتوقف أمام ذلك كثيرًا. يمكن القول بكل ثقة: غالبية المصريين هم من أزاحوا حكم «الإخوان»، وليس تنظيمًا أو حركة بعينها.

■ جاءت اللغة فى «عشرة طاولة» متسارعة تشبه أحداث الرواية ما بين الثورتين.. هل قصدت ذلك؟

- اللغة فى العمل الأدبى تخضع للكاتب، الذى هو فى الأساس لا يخلع أفكاره ولغته جانبًا. أنا من المحبين لكُتاب البساطة والدهشة، مثل يحيى حقى وفتحى غانم وإبراهيم أصلان. لا أبحث، بل أستبعد الألفاظ الثقيلة التى ربما تحتاج إلى شرح وتفسير، وأكتب اللغة العربية البسيطة.

ربما أسهم عملى الصحفى فى ذلك، وكثيرًا ما ألم الكتّاب الذى أحبهم بمهنة الصحافة، طوال أو بعض الوقت. وأرى أن الكاتب المصرى الذى عمل يومًا بالصحافة هو أكثر حرصًا على اللغة البسيطة. أما اللغة المتسارعة فأظن أن الأحداث فى فترة ما بين ثورتى يناير ويونيو كانت أشد سرعة، وكنت أسعى إلى متابعتها وملاحقتها.

■ لماذا تركت نهاية رواية «عشرة طاولة» مفتوحة؟

- أؤمن بأن النهايات دائمًا مفتوحة، لأن الحياة مستمرة، والاحتمالات كلها قائمة، ولا يستطيع الكاتب الروائى الجزم بإغلاق القوس والمغادرة لأن لا شىء سيحدث بعد ذلك.