أدهم العبودى: «إيراث» عن سؤال «ماذا لو لم يبدأ الخلق من الله بل من الأرض؟!»

- كل كتابة صادقة تنفتح على الفلسفة لأنها تحاول أن تُفهم اللا مفهوم

- لم أنتو كتابة الرواية.. أنا فقط أصغيت لنداء غامض من تحت الجلد!

- لم أقصد كتابة «رواية نسائية».. ولا أستخدم الأسطورة بل أؤمن بها

- تصورت أن قارئ الرواية سيشعر أنه يصلى لا يقرأ

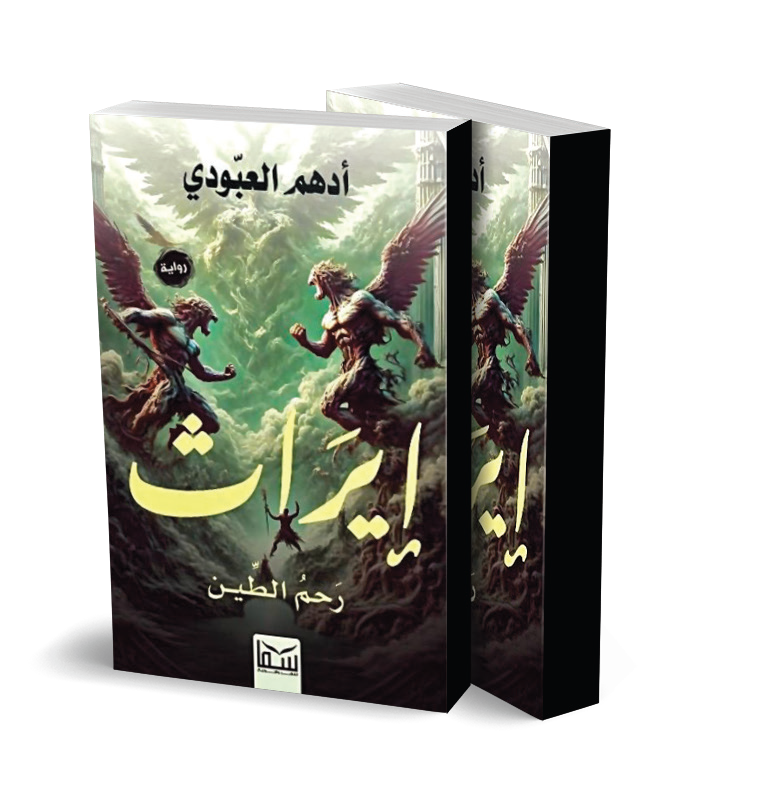

عالم غرائبى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ذلك الذى تناوله الكاتب أدهم العبودى فى روايته «إيراث.. رحم الطين»، الصادرة حديثًا عن دار «سما» للنشر والتوزيع، من خلال أحداث مُتخيّلة، أسقط فيها الزمان والمكان، ربما لكى تناسب حكاية الكون، ويمكن تخيلها تحدث فى الزمن الأول أو الأخير، وفى أى مكان أيضًا.

تدور أحداث الرواية عن رحم تحت الأرض، ينجب الذكور، ينجبهم غير مكتملين، باعوجاج واضح فى سيرهم وقتالهم وحركاتهم، فاقدين اللغة والتواصل عبر الإشارة، حتى تأتى «أولًا»، أول سيدة تخلق من الحُفرة، مكتملة تمامًا.

تحمل «أولًا» شعلة المعرفة إلى عالم لا توجد فيه أنثى واحدة، وهى أول من نطقت وعلّمت الجميع النطق، إذ راحت تشير للسماء وتقول أمامهم: «سم.. سما.. سماء»، حتى اكتمل المعنى، ومن بعدها جاءت الإناث، وانتشر الأبناء فى الأرض.

فى «إيراث.. رحم الطين»، يتجاوز أدهم العبودى حدود الحكاية إلى فضاء التكوين نفسه، من خلال نص «ميتافيزيقى»، شخصياته أشبه بأطياف الخلق الأولى. وبين حفرة الطين، و«أولًا»، ورجل لا يعرف لماذا وُجد، يُعيد «العبودى» ترتيب العلاقة بين اللغة والأسطورة والوجود.

فى الحوار التالى مع «حرف»، يكشف أدهم العبودى الكثير عن ملابسات هذه الرواية، عن الفكرة، واللغة التى تأتى وكأنها عالم موازٍ من الأسطورة، و«أولًا» الأولى، والبشر المحدود، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

■ تدور «إيراث.. رحم الطين» فى عالم أسطورى تظهر فيه السيدة الأولى «أولًا» لتعلّم العالم.. كيف جاءت فكرة الرواية؟ وكيف عملت عليها؟

- حين بدأت كتابة «إيراث» لم أكن أنوى كتابة رواية. كنت أُصغى، هناك لحظات لا تكون فيها كاتبًا، بل مُصغيًا لنداء غامض يأتى من تحت الجلد، من طبقة أعمق من الوعى. رأيت حفرة، حقيقية ليست مجازًا، حفرة فى أرضٍ مهجورة، وراودتنى فكرة بدائية جدًا: ماذا لو لم نُخلق من رحم امرأة، بل من رحم الأرض؟ ماذا لو أن أول كلمة نطقها الطين لم تكن «الله» أو «حب» أو «أب»، بل «امرأة»؟ من هنا خرج «إيراث»، ليس شخصية، بل أثر أول، ثم جاءت «أولًا» كما تجىء النبوءات: صامتة، كاملة، لكنها تفكّك كل يقين.

■ «أولًا» أول امرأة مخلوقة.. هناك من قرأ الرواية بوصفها نصًا نسويًا مغايرًا يحتفى بالمرأة بوصفها الخلق الكامل، المعلّمة والنبية.. هل ترى أنها قراءة منطقية؟ وهل كانت هذه الشخصية «نبية الرواية» فعلًا؟

- «أولًا» هى المعلِّمة، لكن ليس لأنها امرأة، بل لأنها جاءت مكتملة. فى عالم «إيراث» لا أحد مكتملًا، الرجال ينقصهم شىء، أجسادهم صارت حدباء من الخضوع، وقلوبهم تحمل لعنة الأرض. أما «أولًا» فقد خرجت من الحفرة بلا طلب، بلا نداء، جاءت لأنها تعرف أنها يجب أن تأتى.

لم أكتب «أولًا» كأنثى بل كـ«أثر اللغة الأولى»، هى أول من خطّت على جدار الكهف، أول من علّمت «إيراث» النطق، أول من قالت إن العالم يمكن أن يُعاد تشكيله. إن كانت هذه الرؤية نسوية، فليكن. لكننى لم أقصد أن أكتب رواية نسوية، بل رواية بدائية، وفى البدء.. كانت «أولًا».

■ استخدمت الراوى العليم الذى يتقدم ويتأخر فى الزمن.. تقول: «والمعجزة ستتحقق على يد واحد منهم...»، وتقول عن «أولًا»: «تلك الكتلة، كانت، المرأة الأولى، من ستُنعت يوم يعرفون الأسماء».. هل كنت ترى الرواية كزمن دائرى؟

- بالضبط، فى «إيراث» الزمن ليس خطًا، بل دائرة، أو لعله اهتزاز فى رحم الطين. الراوى هنا ليس «راويًا»، بل الوعى الأول، هو ليس داخل القصة، ولا خارجها، بل قبلها. يتكلم من حيث لا زمن، يراها كأثر، كما نرى نحن النقوش على جدار كهف. الزمن عندى لا يمضى بل يعاود الطوفان، النبوة لم تحدث لكنها «ستحدث»، المعجزة لم تقع لكنها «ستنبت». فى هذا الزمن الكونى، الحاضر هو ماضٍ مؤجل، والمستقبل محفور تحت أقدامنا.

■ سبق أن استخدمت الأسطورة فى أعمالك، مثل «خطايا الآلهة».. كيف ترى حضور الأسطورة فى تجربتك الأدبية عمومًا؟

- أنا لا أستخدم الأسطورة، بل أؤمن بها، هى ليست تقنية بل رؤية. الأسطورة هى محاولة الإنسان الأولى لفهم نفسه، وما زلنا- حتى اليوم- عاجزين عن تجاوزها.

«خطايا الآلهة» كانت محاكاة لأساطير نعرفها، أما «إيراث»، فهى محاولة لخلق أسطورة جديدة، أسطورة تخص الطين العربى، لا طين الإغريق أو البابليين، أسطورة تبدأ من السؤال: ماذا لو لم يبدأ الخلق من الله، بل من الأرض؟ وهذا سؤال وجودى، لا دينى.

■ هناك حمول فلسفية واضحة فى الرواية، خاصة فى علاقة الإنسان بالخلق، والخالق، واللغة، والقدر.. هل كنت تقصد أن تكتب «رواية فلسفية»؟

- لا، لم أكن أضع هذا فى ذهنى، لكن كل كتابة صادقة تنفتح على الفلسفة، لأنها تحاول أن تُفهم اللا مفهوم. فى «إيراث»، الكائن لا يعرف من أين أتى، ولا لماذا هو هنا، ولا ما ينتظره، هذا بالضبط ما تسأل عنه الفلسفة: من نحن؟ من أين؟ لماذا؟ وما الذى يجعل الخلق ناقصًا حتى تُرسل له «أولًا» لتكمّله؟ أنا لا أقدم أجوبة، أنا فقط أحاول أن أكتب السؤال بطريقة مؤلمة، وصادقة، وبدائية.

■ أحد الرموز اللافتة فى الرواية هو الأجساد الحدباء.. هل ترى أنها ترمز إلى عطب خلقى؟ وما دور «أولًا» فى تقويم هذا العطب؟

- أجساد الرجال فى «إيراث» محدودة، محنية، لأنهم يُورّثون الخضوع، إنهم يحملون ذاكرة العجز، كل رجل يأتى إلى الحفرة محنيًا، كأن شيئًا فى الذاكرة الخلقية جعلهم لا يقفون منتصبين. أما «أولًا»، فهى مفرودة الظهر، تمشى كما لو أن الأرض هى التى تتقوس أمامها، وجودها تقويم، لكن ليس جسديًا فقط، بل تقويم للغة، للحكاية، للمقدّس.

■ نلاحظ أن «أولًا» هى الكائن الوحيد المكتمل فى الرواية، وهى من تفتح أمام «إيراث» أبواب الإدراك.. هل أردت أن تجعل منها «نبيّة» الطين؟

- نعم، بكل بساطة، نعم، لكنها نبيّة لا تحمل وحيًا، بل تحمل وعيًا، تعلّمه لا بالكلام، بل بالتماس، بالنظر، بالتكرار، أردت أن أكتب عن امرأة لا تحتاج أن تتكلم كى تُفهِم، يكفى أن تمشى حتى يبدأ العالم يتعلم المشى.

■ للأسماء دلالة رمزية كبرى فى الرواية: «إيراث»، «أولًا»، «إيراكان» الفنان.. كيف ترى اختيارك للأسماء؟

- الأسماء عندى ليست زينة، هى بوابات للمعنى. «إيراث» يعنى: المورَّث، أو مَن يحمل الإرث، لكنه لا يعرف ما الإرث، ولا من ورّثه. «أولًا» هى الأولى، لكنها أيضًا المُعلمة، السبّاقة، النواة. «إيراكان» هو أول من خطّ لوحة على جدار الكهف، وأردت من خلاله أن أقول إن الفن هو أول فعل مقدس بعد الخلق.

■ الفن هنا يبدو ضرورة.. «إيراكان» هو أول من يرسم، وكأن الفن أسبق من اللغة.. هل ترى أن الفن يحفظ العالم؟

- نعم، الفن هو أول ذاكرة، قبل أن نكتب وقبل أن نتكلم رسمنا دمنا على جدران الكهوف. فى «إيراث» لم يكن «إيراكان» نبيًا، لكنه أول من فهم أن العالم سيموت إن لم يُخلّد أثره. الرسم كان مقاومة للمحو، ولهذا جعلته يسبق حتى الكتابة.

■ أسقطت الزمان والمكان.. هل كنت تقصد أن أى مكان يصلح للرواية، وأى زمان أيضًا؟

- حين تكتب عن الطين الأول، عن الإنسان وهو ينهض من العتمة إلى اللغة، يصبح الزمان مجرد خيط دخان، ويغدو المكان طينًا لم يُشكّل بعد. لم أُسقط الزمان والمكان كترف تجريبى، بل لأنى كنت أبحث عن لحظة ما قبل الزمان، عن اللحظة التى لم تُدوَّن بعد، ونجهل إن كانت حدثت فى أقصى الأماكن، أم فى قلب الحكاية نفسها.

لذا فأى مكان يصلح للرواية إذا صدقت الحكاية، وأى زمان يُصبح ممكنًا إذا كانت الروح هى البطل. فى «إيراث» لم أكن أصف قرية ولا مدينة، بل كنت أستدعى الذاكرة الجمعية للوجود، حيث يولد الإنسان من طين اللغة، ويُبعث ليتذكّر.

■ فى العوالم الأسطورية يحتاج الأمر إلى تمهيد لنقل القارئ للحدث بمنحه كل معطيات هذا العالم أولًا.. ألم تخشَ انفصال القارئ عن متابعة الحدث، وبالتالى عدم إكماله للرواية؟

- كنت أخشى أكثر أن أمنح القارئ ما تعوّد عليه. الرواية التى تُفسّر عالمها بالكامل تُشبه مَن يمنحك خريطة قبل أن تبدأ المغامرة، فتسير على الدرب لا على الحلم.

فى «إيراث» تعمّدت أن أُبقى القارئ داخل الغيم، لأن الغيم هو الحالة الأولى قبل أن تهطل المعانى. هناك أم لم تولد، وهناك لغة تُكتَب لأول مرة، وهناك طين يبحث عن ملامحه. هذا العالم لا تُدخله بالمفاتيح، بل بالحدس.

الرواية ليست درسًا فى الجغرافيا ولا فى اللاهوت، بل محاولة لإعادة اكتشاف الإنسان من خلال ما نسيه عن بداياته، وأنا واثق أن القارئ الحقيقى لا ينفصل عن هذا، بل ينجذب إليه، لأنه جزء من حنينه الأول.

■ فى اللغة التى كتبت بها الرواية جاءت العبارات قصيرة متتابعة، فلو أزلت جملة لاختل المعنى، كأن اللغة «أسطورة» بذاتها.. هل قصدت هذا؟

- تمامًا، أردت للغة أن تكون حاملة المعنى لا ناقلته. فى الروايات التقليدية، اللغة خادمة للحكاية، أما فى «إيراث» فالحكاية خادمة للغة. اللغة هنا ليست كلمات، بل تراتيل، طقوس، أصوات تنبع من الطين، من جسدٍ لم يتعلم النطق بعد، هى لغة لم تصلها الأسماء بعد. ما قبل الأبجدية.

كتبت «إيراث» كمن يكتب سفرًا مقدّسًا مفقودًا. كنت أتصور أن قارئ الرواية سيشعر بأنه يصلى، لا يقرأ، هذه اللغة كانت تُكتب تحت الجلد، لا بالقلم. لهذا جاءت كما ترى: متوترة، مشبعة بالإيقاع، بلا فواصل أحيانًا، كأنها تحاول أن تسبق نفسها.

■ مع أن «إيراث» تجربة مغايرة فى مشروعك الروائى، لكنها تنتمى أيضًا لهذا المشروع، وهو «البحث عن الإنسان فى الإنسان».. هل هذا صحيح؟

- هذا جوهر الرحلة كلها. حتى حين أكتب عن القرى المنسيّة أو عن الحوارى التى يأكلها الغبار، أو عن فتاة تحمل ثأرًا لم ترتكبه، فإننى لا أكتب عنها كجسد فى الواقع، بل ككائن يبحث عن نفسه داخل الحصار.

فى «إيراث» وصلت إلى أقصى شكل لهذا البحث: الإنسان قبل أن يكتمل، قبل أن يُعرّفه أحد. أردت أن أعرف: ماذا لو كان الإنسان هو اللغة؟ ماذا لو كانت خطيئته الأولى ليست الأكل من الشجرة، بل النطق بالكلمة الأولى؟ ماذا لو كانت الأسطورة هى التاريخ الحقيقى الذى دفناه خوفًا من صدقه؟

«إيراث» لا تُشبه أعمالى السابقة فى شكلها، لكنها أكثرها صدقًا فى سؤالها الكبير: من نحن حين لا نكون أحدًا؟ من نحن قبل أن يُقال لنا «أنتم بشر»؟!

■ ما الذى كنت تبحث عنه حين كتبت «إيراث»؟

- كنت أبحث عن صوت الطين، عن اللحظة التى قالت فيها الأرض: «كفى صمتًا»، عن الكائن الذى لا يعرف اسمه، لكنه يعرف أنه ليس عاديًا، كنت أبحث عن امرأة تُعلّم الرجل أن يقف، عن حفرة، لا تبتلع، بل تلد، وكتبت هذا كله لأنى خفت أن يُمحى السؤال.