شهداء الفـــن.. حاضرون رغم الغياب

الخامس من سبتمبر ٢٠٠٥ يشبه كثيرًا الخامس من يونيو ١٩٦٧؛ فإذا كان الثانى شهد انهيار الحلم القومى من خلال هزيمة قاسية من العدو الإسرائيلى جاءت نتيجة خطأ فى التكتيك العسكرى وإدمان الشعارات وتغييب الوعى الشعبى، فإن الأول كارثة حقيقية لن يغفرها التاريخ، فإذا كانت هزيمة يونيو قد راح ضحيتها آلاف الجنود الأبرياء وتدمير بنية دولة فإن ما حدث فى حريق قصر ثقافة بنى سويف تدمير للعقل الثقافى برحيل مجموعة من النقاد المسرحيين والفنانين من شباب المسرح ودارسيه فى سيناريو كابوسى لا يستطيع أكبر كُتَّاب التراجيديا فى العالم أن يتخيل تفاصيله.

جيل كامل من عشاق المسرح المصرى حصدتهم النيران اللعينة نتيجة إهمال مهنى فى الأساس؛ فالقاعة التى وقع فيها الحادث المشئوم عبارة عن قاعة صماء لا توجد فيها نافذة واحدة، ومدخلها الرئيسى عبارة عن باب صغير أغلقه مخرج العرض بحجة استغلاله فى الديكور؛ لأن المسرحية التى قدمتها فرقة «الفيوم» فى المهرجان الخامس عشر لنوادى المسرح كانت من النوع التجريبى؛ وهى مسرحية «من منا.. حديقة حيوان للكاتب العالمى» إدوارد إلبى وتدور فى إطار جنائزى؛ حيث ينتهى العرض بقتل أحد الممثلين زميله فى مغارة مضاءة بالشموع ثم يسحبه على أرض المسرح، وبالفعل تم السيناريو على أسوأ ما يكون.

فهل كنت تدرى يا «إلبى» أن الشمعة التى كتبت عنها فى نصك لتكون مكملة للسنوغرافيا بهذه القسوة، لتعقد اتفاقًا سوداويًّا مع الإهمال فى قاعة غير مجهزة وخالية من أى وسائل للأمان لتحترق هكذا، بكل هذه البشاعة لتحصد أرواح أكثر من خمسين من خيرة أبناء الوطن، ممن آمنوا برسالة المسرح ودوره فى المجتمع؟

إنها المأساة والخسارة التى لا تعوض لفنانين اختاروا الطريق الصعب من البداية وحفروا أسماءهم بالعرق والجهد والتميز فى ذاكرة الحياة الثقافية؛ مثل أحمد عبدالحميد وحازم شحاتة وصالح سعد ومحسن مصيلحى وبهائى الميرغنى ونزار سمك ومدحت أبوبكر وحسنى أبوجويلة، ولا يمكن أن ننسى الفنانين من الأجيال الجديدة الذين جاءوا إلى بنى سويف من محافظات مختلفة بحثًا عن مسرح جديد يطمحون فى تقديمه. كل منهم جاء بحفنة أحلام تحولت فى لحظة إلى شظايا، وكأن الحياة تقول لهم إن قدركم الحتمى أن تعيشوا محترقين بالحلم وتموتوا أيضًا محترقين.

وإذا كان «إريك بنتلى» يقول فى إحدى عباراته الدالة «إن المثقفين جروح مفتوحة»، فإن الثقافة المصرية جروحها تتسع يومًا بعد يوم، وحرائقها لا تنتهى إما بملاحقة الإبداع ومصادرته أو تقلص فرص النشر، والحجر على الحريات، ما يجعل الكثير من المبدعين يلوذون بعزلتهم فى ظل مجتمع براجماتى يؤلِّه المادة، ويسيد ثقافة الاستهلاك، إن صح أن يقال عنها ثقافة، ويهمش الفعل التنويرى وإن ظهرت فى الأفق مؤسسات رسمية تدعى أدوارًا فكرية، إلا أننا لو اقتربنا من مناحيها النظرية والعملية سنجد هشاشة وبهرجًا زائفًا يتنافى مع عقلانية الأداء. ولذلك رأينا المصائر المجهولة للمثقفين المصريين؛ خاصة فى السنوات الثلاثين الأخيرة، تأخذ منحى مأساويًّا؛ فكثيرون ماتوا فقرًا وقهرًا رغم ما قدموه من فكر وإبداع خلاق قام على محاولات فردية تجريبية بعد أن تخلت المؤسسة الثقافية الرسمية عن احتواء تجاربهم الرائدة، فراحوا بجهد ذاتى، رغم قسوة المعيشة ومتطلبات الحياة، يحفرون فى الصخر دون أن يقولوا كما قال زهير بن أبى سلمى: «سئمنا تكاليف الحياة» لأنهم أدركوا جيدًا مغزى كلمة بودلير الشهيرة «الأمم لا تنجب العظماء إلا مرغمة»، وهكذا نمت الجدلية وارتفعت أسهم التجريب رغم أن الدولة بطابعها المادى الفج طاردتهم حتى الموت ولم تترك لهم مساحة حقيقية للحركة مع العلم بوجود فئة من الأدباء المطيعين ذوى الطبائع السيامية يعملون دائمًا على إرضاء السلطة، ويأتى ذلك بالتأكيد على حساب ما يقدمونه من إبداع. أما الأقوياء الذين يحملون ميثاق شرف الكلمة فى قلوبهم وأقلامهم فيملكون وحدهم يقين المواجهة، فلا يكتبون إلا ما يرونه حقيقة ويقفون دائمًا ضد أى محاولة لاستلاب العقل والوجدان.

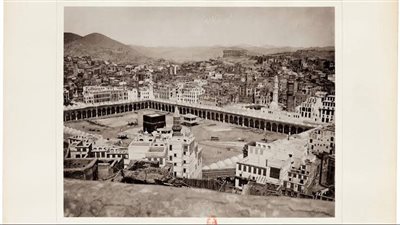

لم يكن «حريق مسرح بنى سويف» الأول من نوعه فى تاريخ الثقافة المصرية؛ فللأسف فى مفارقة غريبة كان أول هذه الحرائق فى ٢٩ سبتمبر ١٩٧١، حيث اشتعلت النيران فى دار الأوبرا المصرية، ذلك البناء الشامخ الذى لا يعوض، الذى بنى فى عهد الخديو إسماعيل على طراز معمارى يعجز أكبر المصممين الآن عن الإتيان بمثله، فقد كانت تحفة معمارية نادرة.

وفى عام ١٩٧٥ شب حريق مماثل فى مسرح البالون، وفى بداية الثمانينيات احترقت مجموعة من المسارح، منها على سبيل المثال لا الحصر: مسرح محمد فريد، ومسرح العرائس، والهوسابير، ومسرح نجم، ومسرح الجلاء.. وغيرها. ورغم أن معظم هذه الحرائق لم يكن فيها ضحايا إلا أنها شهدت خسائر كبيرة وتلفيات فى المعدات المسرحية.

وكانت بمثابة جرس إنذار للقائمين على شئون المسرح فى مصر، الذين كان من المفترض أن يقوموا بعملية جادة لتأمين كل المسارح فى العاصمة والأقاليم، وتوفير وسائل الأمان، إلا أنهم

وكعادة معظم المؤسسات الإدارية فى وطننا العجيب، كان لهم «ودن من طين وأخرى من عجين» ولم يلتفتوا لشىء سوى العمل على «تفعيل الميزانية» و«واللى يقدر ينهب ينهب»، وهكذا كانت تدار الأمور فى بر مصر.

ولم يكن المسرح هو القطاع الثقافى الوحيد الذى طالته يد الإهمال؛ بل هو جزء من منظومة متكاملة، فالآثار أيضًا طالتها هذه اليد الأثيمة، ومن منا ينسى يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٩٨، حيث احترقت المسافرخانة؛ ذلك الأثر الإسلامى البديع والشاهد على روعة الفن الإسلامى، من خلال ما كان يحتويه من نقوش وآثار رائعة. ورغم أن ملابسات الحريق ما زالت طى الغموض حتى الآن، فإن تقرير الدفاع المدنى قد أثبت أن الحريق بدأ من الداخل؛ أى أنه يدخل فى ذلك شبهة العمد، إلا أنه كمعظم الحرائق والكوارث فى وطننا دائمًا ما تعلق أخطاء الكبار على رقاب الصغار، وتم البحث عن كبش فداء وبالفعل أصبح حارس القصر المواطن البسيط شماعة تعلق عليها أخطاء وزارة بأكملها، وهو ما جرى فى البداية مع حادث بنى سويف!!

مجموعة من العناصر جمعت بين النقاد الراحلين فى حريق مسرح قصر ثقافة بنى سويف؛ أولها: أن معظمهم أبناء جيل واحد وهو جيل السبعينيات، وهو جيل محورى فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية المصرية، أبناؤه شاهدوا وهم فى نهاية الصبا انهيار دولة «المد القومى» بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ ومع بدايات الشباب وجدوا أن البديل السياسى الذى حل محلها مع حكم السادات أكثر شراسة وضراوة وقسوة على المجتمع نتيجة سياسات الانفتاح التى حولت كل الأشياء إلى سلعة حتى الفن.

ولذلك رأينا عددًا كبيرًا منهم ينخرط فى الحركة الطلابية مؤمنين بفكرة التغيير، وكانوا مع غيرهم من الشعراء والروائيين الذين أصبحوا الآن ملء السمع والبصر زهرة هذا الجيل الذى تمت ملاحقته من قبل النظام الساداتى فذاق معظمهم مرارة السجون وقسوة المعتقلات.

شارك بعضهم فى الانتفاضة الطلابية فى يناير ١٩٧٢، حيث كانت الحركة السياسية النامية فى ذلك الوقت قد بدأت تترسخ أقدامها، فكان الطلاب يصدرون العديد من مجلات الحائط، كما يشكلون جماعات وأسرًا طلابية متعددة، ويعقدون الكثير من المؤتمرات والندوات. وكان أثر مجلات الحائط ملحوظًا على وجه الخصوص، وبرغم أن هذه المجلات كانت تغطى قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة، فإن تركيزها الأساسى كان على مطلبين أساسيين، هما تحرير الأراضى المحتلة، والديمقراطية. وشارك الطلاب على مختلف اتجاهاتهم السياسية فى إصدار هذه المجلات.

كان معظم أبناء جيل السبعينيات حينما دخلوا الجامعة يصدرون عن رؤية رومانتيكية إنسانية فى الحياة والمجتمع والفن، ذات طابع اجتماعى هيومانى عام، الحنين للحرية والعدالة الحب والجمال والتقدم، لكن حبسة القلعة القصيرة أخرجت بعض أبناء هذا الجيل، وقد غادر هذا الموقع الهيومانى إلى مشارف الفكر الاشتراكى العلمى، بتنوعات متباينة ودرجات مختلفة، وقد نتج هذا الانتقال عن الاحتكاك الميدانى المباشر بالظلم وافتقاد الحرية، حرية التعبير عن الرأى والمعتقد، والاختبار المباشر لفكرة السلطة والاضطهاد التى كانت قبل ذلك فكرة ثقافية مجردة.

كان أبناء هذا الجيل حازم شحاتة وبهائى الميرغنى ومدحت أبوبكر ومحسن مصيلحى ونزار سمك وصالح سعد تجمعهم صفة لازمت هذا الجيل بأكمله؛ وهى صفة «التمرد» المؤسس على التجديد، فكما رأينا فى الشعر جماعات شعرية غيرت كثيرًا من خريطة الشعر فى مصر، مثل «إضاءة ٧٧» بشعرائها حلمى سالم وحسن طلب وماجد يوسف وجمال القصاص، و«أصوات» بشعرائها عبدالمنعم رمضان ومحمد سليمان وأحمد طه، رأينا بالتوازى حركة مسرحية جادة تحاول الخروج عن الأطر التقليدية للمسرح وتقديم ألوان جديدة من الفرحة الشعبية؛ حركة مسرحية تؤمن بضرورة العودة إلى المنبع إلى التراث المصرى والعربى، مع عدم إغفال المدارس الجديدة فى فنون الأداء، لذلك رأينا أحمد إسماعيل وصالح سعد، على سبيل المثال، يتجهون إلى القرية لتقديم عروض اتسمت «بطابع المواجهة»، الأول فى قرية شبرا بخوم بالمنوفية، والثانى فى أبشواى بالفيوم، وكان الجمهور جزءًا أساسيًّا من العروض، ومن بعدها جاء «بهائى الميرغنى» من خلال عروض فرقته «الطيف والخيال» فى رؤية أراها تتجاوز نظرية كسر الإيهام عند بريخت، وتقترب كثيرًا من تجارب «بيتر بروك».

وعلى سبيل المثال كان «حازم شحاتة» معنيًّا فى كتاباته النقدية بتقنيات الحوار مع الجمهور، التقنية التى هى جزء من الحوار متمثلًا فى ذلك فكرة «الشكل» عند«لوكاتش» أما «محسن مصيلحى»، فكان يمارس تلك الرؤية عمليًّا من خلال نقده التطبيقى على العروض، وكذلك من خلال ترجمته للنصوص الإنجليزية، ومناقشاته فى لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة التى كان أحد أعضائها البارزين.

أما نزار سمك فكان مثل الطائر العابر الذى يلتقط من الأشياء أثمنها ويجمعها فى مقال يتسم بالشاعرية والمواجهة فى آن.

أما بهائى الميرغنى فكان من أكثر الذين تصدوا لفساد المسرح من خلال إقامته مجموعة من المشاريع المسرحية فى الأقاليم، اتسمت بطبيعة تجديدية اقتحامية ذات طابع تجريبى قلَّما تتكرر.

إنه الجيل الذى عاش مهمشًا؛ نتيجة سيادة ثقافة الاستهلاك والعلاقات الفاسدة بين النخب الثقافية، ورغم ذلك أوجد أبناؤه حالة من الحراك الإبداعى والفكرى بالتأكيد لن ينساها التاريخ.

وأعتقد أن مرحلة «السبعينيات»، التى ينتمى إليها «شهداء مسرح بنى سويف» فى المسرح المصرى قد تميزت بعنصرين مهمين؛ أولهما: البحث فى الموروث الشعبى لتقديم فرجة مسرحية شعبية، تستفيد من الجذور العربية لفن المسرح، بإحياء فنون كادت تندثر مع التطور الحضارى؛ مثل خيال الظل، والأراجوز، والعرائس القفازية، التى شكلت فى مراحل انتشارها ما أسماه د. على الراعى بـ«مسرح الشعب»، وهذا المنحى الذى اتجه إليه كتاب المسرح فى هذا الجيل، أمثال محمد أبو العلا السلامونى ويسرى الجندى يعد امتدادًا لدعوة د. يوسف إدريس فى مقدمة مسرحيته «الفرافير» التى أسماها «نحو مسرح عربى»، التى أكد فيها ضرورة العودة إلى «مسرح السامر» بما يحمله من معنى «جماعية الأداء»، وهو ما أسماه بـ«حالة التمسرح» التى تقوم- على حد تعبيره- على «التجمع»، فتلك الأشكال المسرحية كثيرة الحدوث فى حياتنا اليومية فى الأفراح، والمآتم والمناسبات، فى الاحتفالات الكثيرة التى ابتكرها الجنس البشرى كحجة «أحيانًا مضحكة» للتجمع، مثل التجمع للاحتفال بطهور أحد الأولاد، أو للاحتفال بنزول النقطة أو أعياد الحصاد والمناسبات الدينية. أكثر هذه السهرات اليومية كانت تتم فى البيوت بعد انتهاء اليوم والعمل، التجمعات التلقائية فى الأسواق وبعد انتهاء البيع والشراء؛ بل إن الشعوب ابتكرت أماكن ثابتة لتجمعات مستمرة يذهب إليها الفرد استجابة لغريزته الجماعية مثل القهاوى والحانات والنوادى.

هذه كلها لحظات مسرحية، وأشكال مسرحية كان لا بد بمرور الأزمان أن تتطور ويصبح لكل شكل منها تقاليد وتراث.

وقد رأى «يوسف إدريس» أن الريف لا يزال به السامر كمسرح شعبى، بالإضافة إلى وجود خيال الظل والأراجوز، وكلها أشكال مسرحية قابلة للتطور، ويمكنها لو قدمت بتقنيات متقدمة أن تمثل نقلة جديدة تحمل خصوصية للعرض المسرحى المصرى والعربى. وربما هذا ما جعل أحد كتاب هذا الجيل، وهو «محمد أبوالعلا السلامونى»؛ يقول فى إحدى شهاداته عن تجربته:

«إن المسرح يقتضى تهيئة الأذهان للمتعة الجماعية والمشاركة الوجدانية التى لا تنشأ فجأة إلا إذا كان لها جذورها الفنية المتأصلة داخل المجتمعات، وهذه المتعة الجماعية تنشأ عادة من ممارسة الجماعة العبادة فى دور العبادة التى تهتم بالمتعة الفنية، هكذا كانت المعابد الإغريقية والرومانية والكنائس الأوروبية التى تسمح بهذه المتعة الفنية المصاحبة للعبادة مثل ممارسة فنون الغناء والرقص الدينى والموسيقى والتمثيل والتشكيل، ومن ثم انتقلت إلى ممارساتها خارج المعابد والكنائس، ثم استقلت عن الظاهرة الدينية تمامًا».

ونراه يؤكد نفس الفكرة التى دعا إليها «يوسف إدريس» الخاصة بالفضاء المسرحى؛ فيقول «إن المسرح يقتضى ملعبًا أو ساحة أو مكانًا مخصصًا لتجمع الجماهير الواسعة لممارسة ومشاهدة اللعبة المسرحية، وهو ما توافر فى المدرج الإغريقى والرومانى وقاعات القصور لدى الملوك والأمراء والنبلاء إلى أن انتهى إلى شكل العلبة الإيطالية المعروفة، وهو أمر اقتضته الظروف السياسية والعسكرية على الملأ، بينما كان الأمر مستحيلًا عندنا هنا فى الشرق؛ لأن تجمع الجماهير كان يعنى الثورة والفتنة الكبرى والوثوب على السلطة».

وقد يكون لجوء هذا الجيل إلى غربلة الموروث الشعبى بحثًا عن هوية مسرحية، أحد تداعيات هزيمة يونيو ١٩٦٧ التى أحدثت شرخًا عميقًا فى الوعى الشعبى، وكان هذا الشرخ أعمق عند النخبة المثقفة.

إن الشعوب عادة ما تفتش فى جعبتها وذكرياتها وتبتعث ميراثها عن البطولات التى حققتها فى الأزمنة الصعبة، سواء كانت جماعية أو فردية- نلاحظ ذلك فى ازدهار السير الهلالية بعد انكسار الثورة العرابية- استلهامات التاريخ أعقاب نكسة ١٩٦٧ لكبار كتابنا «الشرقاوى، الفريد فرج، على سالم.. إلخ، واختيارى لعرض «أدهم الشرقاوى» فى تلك الفترة هو تأكيد لهذا الطرح، ففى وقت الأزمات يكون اللجوء إلى التراث، وخصوصًا إلى المأثور الحى الذى يصبح أحد عوامل استنفار الحس القومى.

لقد كان دخول عناصر «الفرجة الشعبية» مغامرة تحسب لهذا الجيل، فلم تدخل فقط فى الشكل الخارجى للعرض، بل دخلت فى عمق النص المكتوب الذى لم يقدم التراث بشكل حرفى؛ بل استفاد من تقنياته مضيفًا إليها الرؤية الواقعية متشعبة الدلالة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، ومن هنا تحقق التمرد، وتحقق عنصر المواجهة.