صفحات من مذكراتهم

عالم أشرف العشماوى.. البحث عن كتابة «رواية عظيمة»

- نشأت فى بيت عامر بمكتبة كبيرة.. واعتدت تخصيص ساعة يوميًا للقراءة مهما حدث

- عملت فى شركة إعلانات فى الإجازة المدرسية وتوليت كتابة «اسكريبتات» الإعلانات

- التحول فى مسارى بدأ حين كنت أعمل على قضية هامة فى تهريب الآثار ومن ضمن سياق ما قلته فى مرافعتى فى القضية أننى أناشد المشرع أن يعدل القانون الخاص بالآثار

- والدتى كانت قارئتى الأولى لكن والدى لم يرحب بطريقى فى عالم الكتابة

- أسهمت فى استرداد 5700 قطعة أثرية وتقليل عمليات سرقة الآثار

- أنا مؤمن بمقولة «لا تكتب عن شىء لا تعرفه»

- أُجرى معايشات قبل كتابة رواياتى.. وأميل أكثر إلى الخيال والبعد عن الأشياء الحقيقية

- عشت فى النوبة شهرًا كاملًا لأتمكن من كتابة «تذكرة وحيدة للقاهرة»

- ليست هناك معايير محددة لـ«الرواية العظيمة» وإنما إحساسك بأن هذه هى «الرواية العظيمة»

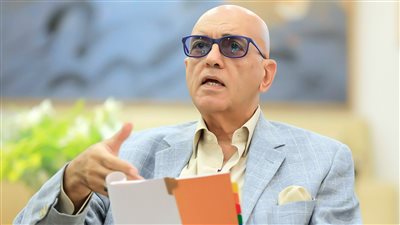

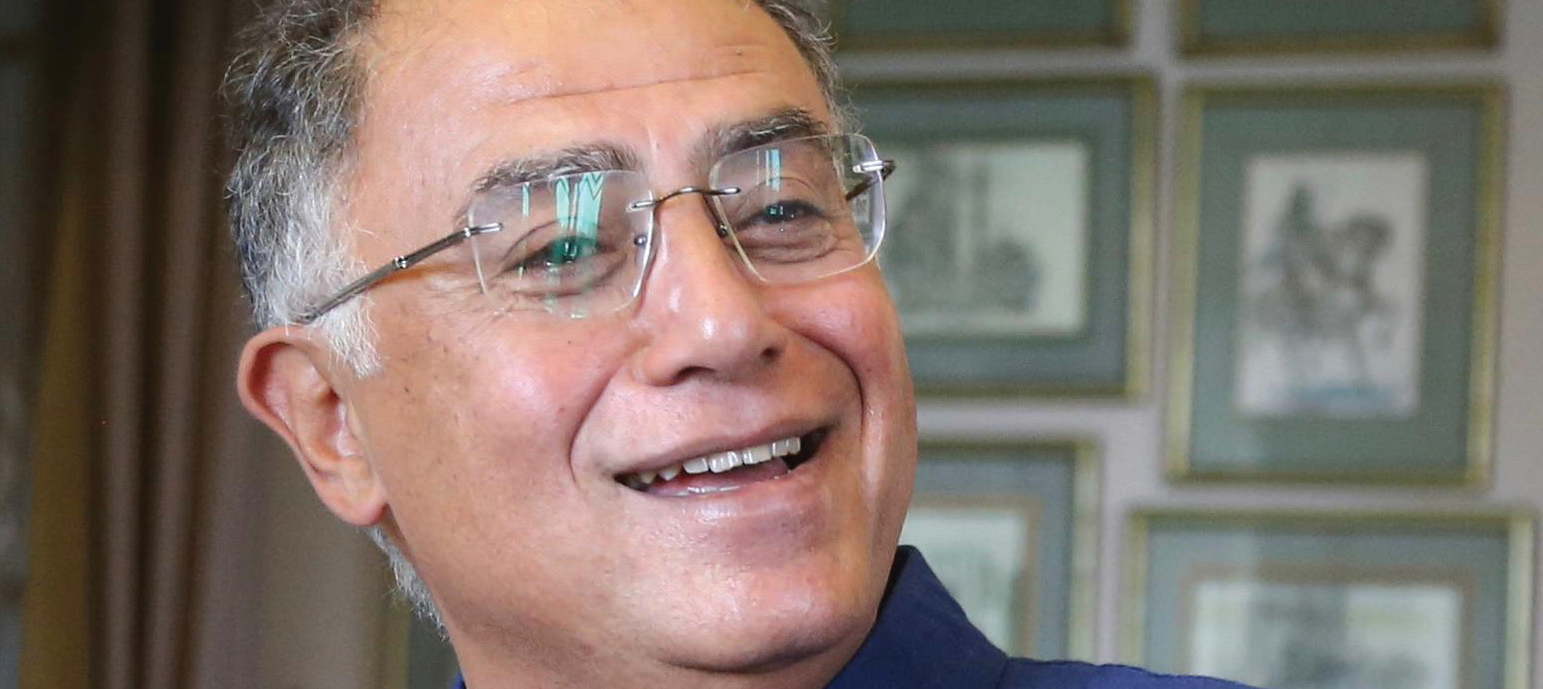

فى حى العجوزة، حيث كان يسكن الروائى الكبير نجيب محفوظ، وُلد أشرف العشماوى، ومن نافذة بيته كان يرى منزل «أديب نوبل»، دون أن يدرك حينها أن تلك الجيرة الرمزية ستترك أثرًا خفيًا فى مساره.

المفارقة أن «العشماوى»، القاضى الذى تولى التحقيق فى محاولة اغتيال «محفوظ»، لم يكن يتصور يومًا أن يصبح كاتبًا، لم يكن ذلك ضمن طموحاته، لكن القدر، بما له من تصاريف، قاده إلى الكتابة كما لو كانت رحلة اختيرت له مسبقًا.

ذهبت إلى بيت أشرف العشماوى، وأجريت معه هذا الحوار الذى يتقاطع مع صفحات من مذكراته، ويكشف عن تحولات الذات والكتابة. لكن بعد يومين من إجراء الحوار، تواصل معى الدكتور محمد المخزنجى الذى علم بتفاصيل ما جرى، فما كان منه إلا أن عبّر عن محبته الكبيرة لـ«العشماوى»، وطلب أن تُفتتح هذه المقابلة بكلماته التالية:

«العشماوى، بما أنجزه فى السنوات القليلة الأخيرة، يُعدّ عندى أهم ظاهرة مضافة للإبداع الروائى، إنه من الكُتّاب الذين وُلدوا كبارًا، رغم ما يبدو من بساطته فى رواياته التى تتسم بالبناء المتقن والغنى الدرامى. أمتعتنى للغاية رواية (مواليد حديقة الحيوان)، وأعتبرها تحفة فى نمط الرواية الموجزة أو (النوفيلا)، التى تمثل اختبارًا حقيقيًا لأى روائى، واستطاع أن يدمج بين (البوب آرت)، أى سمات الفن الجماهيرى، و(الفاين آرت)، أى الفن الراقى، فى سبيكة واحدة».

بهذه الشهادة التى تسبق الحوار، نفتح معكم صفحات لقاء مختلف مع أشرف العشماوى، حيث يحكى لنا بلسانه عن نشأته وحياته ومساره فى العمل القضائى، وعن الأدب الذى كان بمثابة قدره الذى ظل يلاحقه.

دخلت كلية الحقوق إرضاءً لأبى.. وتعلمت الحكى من الجرائم

باختصار، لم أخطط أبدًا لأكون كاتبًا، حتى حين انتهيت من الجامعة لم أكن أظن أننى سوف أكون كاتبًا، والأمر كله جاء بمحض الصدف وله حكاية كبيرة.

بدأت هذه الحكاية منذ طفولتى وأنا ما زلت فى الخامسة من عمرى. نشأت فى بيت عامر بمكتبة كبيرة جدًا، حيث الكل يقرأون، وهذا حفزنى كثيرًا للإمساك بالكتب ومطالعة الصور والفرحة بها. ولحسن حظى أن العائلة كانت تحب الفنون كلها، تقرأ الكتب، وتذهب للسينما، وتحضر حفلات المسرح، وكل هذا مرتبط ببعضه بشكل جميل.

ارتدتُ كل هذا، وتفتحت عينى على مناظر منها أبى وهو يقرأ كتاب فى هدوء، وأمى وهى تقرأ، وكل هذا رسخ فى ذهنى حب القراءة. المهم أن والدتى اعتادت أن تحضر لى كتابًا يماثل مرحلتى السنية لأقرأ فيه. بدأت بالقصص المصورة، مثل أى طفل، وبعدها الكتب البسيطة التى لا تحتوى على الكثير من الصور.

أحيانًا كانت أمى تفعل شيئًا مدهشًا، كانت تشترى نسختين من كتاب واحد مثلًا، وتقول لىّ سنقرأه معًا، نقرأ ونتناقش فى الكتاب، وانتظم الأمر معى فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، حتى كبرت الكتب وكبرت الأفكار، واعتدت أن أجعل من وقتى ساعة يوميًا للقراءة، مهما حدث لا بد أن أقرأ لمدة ساعة.

هناك بعض الأمور أيضًا التى أسهمت فى تعميق حبى للقراءة، فأصدقاء الطفولة كلهم كانوا يقرأون، وما زلت أتذكر معرض الكتاب حين كنا ندخل إليه فى مكانه القديم بالجزيرة قبل نقله إلى مدينة نصر، ونحن نجرى بين أروقة الكتب.

كما أنه بجوار بيتنا كانت هناك عدة منافذ للكتب، منها مكتبة على بُعد ١٠٠ متر فقط. كل هذه الأمور جعلتنى أقرأ كثيرًا وأتعرف على الأدباء من خلال كتاباتهم، وبقيت أتردد على دار «المعارف»، وهى واحدة من أقدم المكتبات فى مصر.

من هنا قرأت ليوسف السباعى وإحسان عبدالقوس ونجيب محفوظ، وفى المرحلة الجامعية تعمقت أكثر وقرأت دستويفسكى وتولستوى وتعرفت على أدب أمريكا اللاتينية، والأدب الروسى كان مبهرًا بالنسبة لى، وحصل لىّ نوع من التكدس فى الحصيلة المعرفية والقراءات، وجاءت بعدها مرحلة مهمة..

فى الصيف وأثناء إجارة المدرسة عملت فى شركة إعلانات، فكنت أكتب «الاسكريبتات» الخاصة بالإعلان، «اسكريبت» صغير مثل حوار فى فيلم، وحركة الممثلين، ومن هنا بدأت أحب الكتابة، وتعمقت أكثر لدرجة أننى أحببت أن أدخل كلية الإعلام بسبب محبتى لعملى فى شركة الإعلانات.

الحقيقة كانت فكرة المخرج والإخراج نفسه تستهوينى، المخرج يقود مجموعة تعمل لهدف واحد، وتخرج هذه المجموعة برؤية المخرج للفيلم أو المسلسل، لدرجة أننى انبهرت بالسينما. كان الأمر مغريًا جدًا بالنسبة لى، حتى إننى فاتحت والدى فى الأمر وقلت له إننى سأدخل كلية الإعلام، فانزعج جدًا، وأخبرنى بأننا عائلة حقوقية منذ نشأتها، من جدود وأعمام كلهم حقوقيون، وأنه لا مجال لى إلا الحقوق، فالحقيقة دخلت كلية الحقوق إرضاءً لوالدى، ودخلت للنيابة إرضاءً لوالدى.

فى النيابة استهوتنى فكرة التحقيق، أنا أحب أن أشبهها بلعبة الشطرنج بين المتهمين والشهود وخلافه، وكل يوم هناك قضايا جديدة، ورأيت جانبًا كبيرًا كنت غافلًا عنه فى المجتمع، وكل يوم تحدث لى تلك الدهشة الكبيرة، كل يوم لمدة ١٢ ساعة فى النيابة.

شعرت بأن الأمر يشبه رمال بحر ناعمة كانت تسحبنى لها دون أن أدرك، فكنت ألخص القضايا، كل قضية كنا نلخصها فى صفحتين حتى يقرأها القاضى وتساعده على فهم القضية برمتها، ونذكر فى التلخيص كل عناصر القضية من أدلة وشهود، ومن هنا نساعد القاضى على الإلمام بكل أمور القضية المقبل على الحكم فيها، وكان هذا أمرًا روتينيًا فى النيابة.

أذكر أننى كتبت فى مرة هذا الملخص بشكل أدبى، وهنا أرسل لى مدير النيابة يقول لى: «نحن نكتب الملخصات بشكل تقريرى لنساعد القضاة. وصف مسرح الجريمة وكل هذا الحكى والوصف وشهود الحالة لا نحتاجه. الوصف الزيادة بكل هذا الشكل غير مقبول فى النيابة». من هنا قررت فعل الأمر بطريقة أخرى، فكنت أكتب ملخص القضية، ثم أكتب القصة كلها كما تخيلتها، وأعتقد أن هذه كانت أول بوادر هذا العالم الكبير الذى دخلته فيما بعد، بوادر الكتابة.

تقدمت لأول مسابقة باسم أنثى وتجنبت الأماكن الثقافية خشية النقد

كانت هناك مسابقة للقصة نظمها اتحاد الكُتاب فتمنيت المشاركة، لكننى لست عضوًا فى الاتحاد، وحين قرأت الشروط وجدت أن المسابقة للجميع، ومن هنا قررت المشاركة.

كتبت القصة ولم أكتب اسمى عليها، بل كتبت اسمًا مستعارًا لأنثى، وفوجئت بأن القصة حصلت على المركز الثالث، ويوم توزيع الجوائز ذهبت، وحين نودى على اسم البنت الذى كتبته لم أقم لتسلم الجائزة، لكننى فرحت جدًا، وفرحت أكثر حين عرفت أن رئيس لجنة التحكيم هو الدكتور جابر عصفور، وهو قيمة ثقافية كبيرة، ومعنى هذا أننى أعرف الكتابة.

من هنا جاءنى حافز كبير، فانكببت على الكتابة بشكل متواصل، فكتبت الرواية الأولى، والثانية والثالثة والرابعة، كل هذا دون أن أفكر فى النشر ولو لمرة واحدة، خاصة أنه فى بيتنا، لم أجد والدى مرحبًا بهذا الطريق الجديد الذى اخترته، فيما كانت والدتى قارئتى الأولى، تقرأ كل ما أكتب، وتناقشنى فيه تمامًا كما فى طفولتى.

لكن فى الأخير، حتى إن قرأ أخى أو أختى أو والدتى، فكلها قراءات محدودة، من الممكن أن تبنى آراؤها فى الكثير على محبة العائلة ومجاملاتها. كما أننى لم أقبل بأن أذهب إلى «أتيليه القاهرة» أو «ورشة الزيتون» مثلًا حتى لا أتعرض لمواقف محرجة. من هنا قررت عدم الذهاب إلى أى من الأماكن الثقافية لأننى أعرف أن فيها نقدًا قاسيًا جدًا قد يصل أحيانًا للخصومة بين المثقفين.

التحول فى مسارى بدأ حين كنت أعمل على قضية مهمة فى تهريب الآثار، ومن ضمن سياق ما قلته فى مرافعتى فى القضية، أننى أناشد المشرع أن يعدل القانون الخاص بالآثار، ويسد كل هذه الثغرات التى يستغلها المهربون. فى اليوم التالى فوجئت باتصال من زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار فى ذلك الوقت، يقول لى إنه قرأ فى الجرائد عن مناشدتى، وأخبرنى بأن هناك لجنة ستعكف على تعديل القانون.

أخبرنى بأنه سيرسل لى ما تفعله اللجنة، وفى نفس اليوم أرسل لى كل ما نوقش فى اللجنة داخل مظروف كبير، وعرفت أن هذه اللجنة تجتمع منذ ٤ سنوات، وعدلت ٤ مواد، أى أقل من ربع مادة سنويًا، فأخبرت زاهى حواس بأن هذا قليل جدًا، وأن هذه اللجنة تجتمع لتصرف فقط «بدل حضور»، فسألنى هل قرأت المحاضر فقلت له: «وما حاجتى لقراءتها؟» فقال لى: «لو أنت مسئول عن هذا القانون ما الذى ستفعله؟».

قلت له: «خلال شهر واحد فقط سأعدل القانون» فقال لى: «سوف أتخذ اللازم»، وبعدها بأسبوع وجدت قرارًا بندبى من مجلس القضاء الأعلى كمستشار قانونى لوزارة الثقافة، ووجدت أن زاهى حواس يطلبنى مباشرة، وقال لى: «اعمل على القانون»، فقلت له: «لا أريد العمل كمستشار لوزارة الثقافة، وليست لى علاقة بموظف حضر أو موظف غاب عن العمل، هذا ليس عملى، هذا عمل الإدارة القانونية»، فقال لى: «إذن اعمل فى استرداد الآثار» فوافقت.

عملت على هذا الأساس، وكما ذكرت له أنه بعد شهر واحد كنا قد انتهينا من وضع القانون، فقدمته إلى زاهى حواس، الذى قدمه بدوره لوزير الثقافة وقتها، فاروق حسنى، والذى قدمه بدوره إلى رئيس الوزراء، والغريب أنه ظل فى درج رئيس الوزراء ٧ سنوات.

كنا نتعجب أننى انتهيت من القانون فى شهر، ورئيس الوزراء يقرأه فى ٧ سنوات، وفى عام ٢٠١٠ حدث أن كاد البرلمان ينفجر من طلبات المعارضة بشأن قانون الآثار، وهنا تواصل فاروق حسنى مع زاهى حواس، وطلب منه إرسال القانون فورًا إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فقال له «سرور»: «أريد الذى أعد هذا القانون» فذهبت إليه، فقال لى: «سوف نصدر القانون، لكن فى الجلسة سيكون هناك هجوم كبير، خاصة من مجموعة من نواب الحزب الوطنى».

قلت له: «هل سأحضر؟» قال لى إنه سيحرر طلبًا استثنائيًا لحضور جلسات القانون، لأن مثل هذه الجلسات التى تكون تحت القبة لا يحضرها إلا أعضاء البرلمان. وبالفعل حصل لى على استثناء، فتواصلت مع فاروق حسنى، وقلت له: «لا بد أن تكون موجودًا معى فى الجلسة».

بالفعل جاء فاروق حسنى وزاهى حواس، والحقيقة أن مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية آنذاك، وهو عالم كبير، كان متحمسًا للقانون، وفوجئنا بهجوم شديد من الحزب الوطنى كما توقع فتحى سرور. لكن معظم القاعة كانت معنا، ومن بينهم زكريا عزمى وكمال الشاذلى وغيرهما، كانت لحظة روائية جدًا، حتى إننى وضعت كل هذه التفاصيل فى كتابى «سرقات مشروعة»، الذى صدر بعد ذلك، وكله مدعم بالوثائق، وصدر القانون..

كان القانون يتكون من ٥٤ مادة، لكنه صدر فى ٥٣ ونسوا «مادة السرقة»، كانت العقوبة على السرقة موجودة، لكن ليس هناك تجريم لها. وبسبب هذه المادة ظللنا لمدة ٤٠ يومًا أخرى نعمل على القانون حتى اكتمل تمامًا.

صدر القانون بالفعل، وتم تغليظ عقوبات سرقة الآثار والاتجار فيها، واسترجعنا آثارًا كثيرة تقدر بـ٥٧٠٠ قطعة أثرية، وسرقة الآثار قلت جدًا، وكذلك عمليات الحفر المنتشرة، ثم أسسنا اللجنة القومية لاسترداد الآثار بالتعاون مع «اليونسكو».

أنيس منصور أُعجب بروايتى وقال لىّ: «قدم استقالتك فورًا وتفرغ للكتابة»

فى نهاية العشرينيات من عمرى اكتشفت أننى أجيد التعبير عن أفكارى بالكتابة، وبدأت بالفعل فى كتابة قصص قصيرة لكنها كانت سيئة للغاية، ثم شرعت فى كتابة الرواية الأولى «زمن الضباع» وأمضيت عشر سنوات فى كتابتها، وخلال هذه السنين كتبت روايات أخرى وكنت أعود لروايتى الأولى كل حين حتى اكتملت عام ٢٠١٠ وصارت صالحة للنشر.

فى ذلك الوقت كان النشر أسهل مما هو عليه الآن، لكن الخوف تملكنى من مواجهة القارئ فتراجعت وصرت أؤجل الخطوة الأخيرة رغم أننى أرى خط النهاية ويمكننى الوصول لكنى خضعت لخوفى ووضعتها فى الدرج.

لكن حين صدرت الرواية الأولى كانت بعنوان «عندما غاب الأسد»، والمفارقة أن تيمتها الأساسية تتناول فكرة أن بداخل كل منّا أسدًا يظهر وقت اللزوم، فقط يحتاج الأمر لشجاعة اتخاذ القرار فى الوقت المناسب، والمفارقة الثانية أنها صدرت بعنوان آخر اختاره الناشر محمد رشاد وهو «زمن الضباع» والفارق بين الضبع والأسد لا يحتاج إلى شرح. عام ٢٠١٠ كان لا بد للأسد أن يخرج من داخلى، التقيت بالصدفة الكاتب الكبير أنيس منصور فى حفل مئوية متحف الفن الإسلامى أثناء عملى منتدبًا بوزارة الثقافة، كان يجلس فى المقعد المجاور لى، فتشجعت وأخبرته بأننى أكتب لكن لدىّ تخوف من النشر فأنزل نظارته وتفرس فى وجهى ثم سألنى عن سبب خوفى، ولما قلت له: القراء، قال إن الله أنزل ٣ أديان وهناك من كفر بها، وبالتالى فأنا لا أمثل أى شىء، ولا أهمية لى، أو لما أكتبه، ويكفى أن يعجب بكتابتى ألف شخص فى العالم، كى أكون كاتبًا جيدًا.

ورغم قسوة المقارنة وعدم اقتناعى بفكرة إعجاب ألف قارئ بما أكتب إلا أنه أراحنى نوعًا ما، فتشجعت وطلبت منه قراءة المسودة الأولى فوافق وقال لى: أرسلها على «الأهرام»، فقلت له هى معى فى السيارة، وبالفعل قمت إلى سيارتى وأخرجت منها مسودة «زمن الضباع» وسلمتها له، فقال لى ما كل هذه المصيبة، بسبب أننى طبعتها بخط كبير فأصبحت كبيرة جدًا وقت طبعها.

المهم أننى قلت له إنها مكتوبة بخط كبير، ونادى على سائقه الخاص «صبرى» ومنحه المسودة ليضعها فى السيارة، وانتظرت أن يقرأ أنيس منصور، ورحت أتخيل العديد من السيناريوهات، منها أنه رماها، منها أن يقوم بالتعليم بالقلم الأحمر على أجزاء، ثم تركت التفكير فى الأمر، وبعد ثلاثة أسابيع وجدت رقم هاتف غريب يرن علىّ، وحين فتحت الخط جاءنى صوت سكرتيره الخاص يقول لى إن الأستاذ أنيس منصور سيكلمك، وبالفعل تناول أنيس منصور الهاتف وقال لى ماذا تعمل، فأخبرته بأنى أعمل قاضيًا فى محكمة بنى سويف، فاقترح علىّ الاستقالة فورًا من منصبى وترك المحكمة والقضاء كله والتفرغ فقط لكتابة الروايات، ثم قال لى إن ما كتبته جيد ويجب أن أسعى لنشره، وأغلق الخط فى وجهى.

ومن بعدها حتى وفاته فشلت فى لقائه أو الاتصال به مرة ثانية، لكن المعروف الكبير الذى أسداه لى أنه عرض مسودة روايتى الأولى التى صدرت باسم «زمن الضباع» على ثلاثة ناشرين كبار من بينهم الدار المصرية اللبنانية التى أنشر معها منذ خمسة عشر عامًا حتى الآن.

هوجمت لفوزى بجائزة معرض الكتاب فقال لى جمال الغيطانى: «ارمى ورا ضهرك»

ما زلت أتذكر لقائى الأول مع محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، كنت فى إحدى دور النشر وأمامى أوراق التعاقد على الرواية وتنتظر أن أوقع، ووجدت هاتفى يرن، فتحت الخط فوجدته محمد رشاد يهاتفنى من ليبيا.

وأخبرنى بأن الأستاذ أنيس منصور رشح روايتى للنشر وأنه يرغب فى التعاون معى، فقلت له بثقة لا أعرف من أين أتيت بها وقتها، إن لدى روايات أخرى لكنها لم تكتمل بعد وبمنتهى الهدوء تركت أوراق التعاقد التى كنت سوف أمضيها مع إحدى دور النشر الكبيرة، وقلت لمحمد رشاد سأكون فى انتظارك، فأخبرنى بأنه على استعداد لتوقيع عقد يشمل كل أعمالى فور عودته.

وأذكر أننى مر أسبوع فقمت بالاتصال به فأخبرنى بأنه لتوه قادم من السفر ويمكننى الذهاب إليه فورًا، وبالفعل ذهبت إلى الدار المصرية اللبنانية وقابلت محمد رشاد، وتعاقدت معه على «زمن الضباع» وعلى ٤ روايات أخرى تباعًا ولم تكن لها عناوين نهائية.

كنا فى أغسطس من عام ٢٠١٠ ووقعت العقد وبدأت أراجع بروفات التصحيح والتحرير تباعًا، شعور مختلف لكنه أقرب إلى حالة انتظار، فاللحظة الكبرى وهى الميلاد لم تأت بعد.

فى ديسمبر من العام ذاته وقبل ثورة يناير بنحو شهر تقريبًا كنت فى نادى القضاة بوسط القاهرة أجلس مع اثنين من زملائى نتداول فى قضايا، والحديث تغلب عليه الجدية وفناجين القهوة تدور كل حين والسجائر لا تنطفئ، فجأة دق هاتفى برقم لهاتف أرضى، رددت من باب الفضول فوجدته محمد رشاد يخبرنى بأنه يتصل بى من مكتبه بدار النشر، وأن روايتى وصلت الآن من المطبعة.

كانت لحظة فارقة، مشاعر متباينة انتابتنى فى وقت واحد، ولأن دار النشر تبعد مائتى متر عن نادى القضاة فنهضت فجأة بغير مقدمات وهرولت باتجاه الباب، ومن ورائى تتعالى صيحات زملائى وقد ظنوا أن خبرًا مفجعًا تلقيته على الهاتف، لكن من فرط حماسى لم ألتفت ناحيتهم ولم أخبرهم بأى شىء.

قطعت شارع عبدالخالق ثروت عدوًا وكأننى فى سباق وصعدت سلالم العقار ٣ أدوار فى عمارة قديمة قطعتها فى ثوانٍ ودخلت مكتب «رشاد» بغير استئذان، ووقفت أمامه ألهث وأنا أرتدى بدلة كاملة برابطة عنق ويتفصد منى عرق غزير رغم أننا فى الشتاء.

تسيدت الدهشة ملامح ناشرى لكنى مسحت مكتبه بعينى حتى وقعت على النسخة الأولى، كان الغلاف وقتها رماديًا أو فضيًا ويتوسطه أسد وفوقه قمر فضى لامع، مع رؤية اسمى شعرت بوصول مولدى الأول للدنيا، وأمسكت بالكتاب غير مصدق أن لىّ رواية الآن تحمل اسمى بخط كبير، شعور لا يضاهى من الصعب وصفه بدقة، جلست وأنا ما زلت ألهث وشرحت له ما حدث، ابتسم الناشر وطلب لىّ عصير ليمون ثم قدم لى ١٠ نسخ من الكتاب، وقال يمكنك أن تهديها لأصدقائك.

اليوم وبعد مرور ١٥ عامًا على نشر الرواية الأولى ما زلت أفرح بعملى الجديد وأترقب خروجه من المطبعة، الفارق الوحيد أننى منذ الرواية الثانية وحتى الآن صرت أخاف أكثر من القارئ، لكن فى روايتى الأولى كنت أتحلى فيما يبدو بجرأة الجهل، لا شىء يهم، لا سيئ يحدث، المهم أن تصدر الرواية والسلام، الآن تبخر هذا الإحساس باللا مبالاة، وحل محله قلق وخوف من القراء من تقديم جديد كل مرة، من الحرص على إدهاش القارئ ودفعه للتفكير والتأمل وفى الوقت ذاته الحرص على متعة القراءة، فغاية الفن الإمتاع.

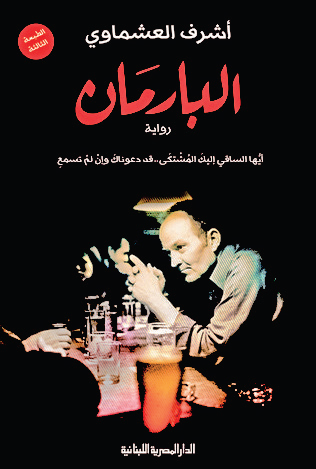

وفى فترة حكم جماعة الإخوان طرحت روايتى «تويا»، وكان هناك استقبال طيب للرواية، حتى إن هناك من أطلقت على ابنتها اسم تويا، وأصبح الاسم مقرونًا بدار نشر كبيرة بعد ذلك، المهم أنه بعد ذلك طرحت روايتى «البارمان»، ولم أتقدم بها لمسابقة، ولكننى فوجئت بفوزى بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب، والحقيقة أن جمال الغيطانى كان يترأس لجنة تحكيم جائزة المعرض، وهناك قانون يسمح له بأن يستقدم أعمالًا أدبية مصرية إن كان المتاح لا يرقى، وبالفعل استقدم روايتى «البارمان» ومنحنى الجائزة عليها، لم أكن أعرف «الغيطانى» قبل ذلك، وحدث هجوم كبير بعدها عليه وعلى روايتى، حتى إنه قال لى: «كلنا تعرضنا لهذا الهجوم، اعطه ظهرك ولا ترد على أحد».

كل رواياتى أجريت معايشة لها، فأنا مؤمن بمقولة «لا تكتب عن شىء لا تعرفه»، فأحببت معرفة ما أكتب عنه عن قرب، أى أننى لو كتبت عن منطقة عشوائية فسأعيش فيها، وهكذا حتى أُلم تمامًا بما أكتب عنه، وهكذا أؤمن بأننى لو كتبت دون معايشة فسأكتب عن السطح، لكنى أريد العمق.

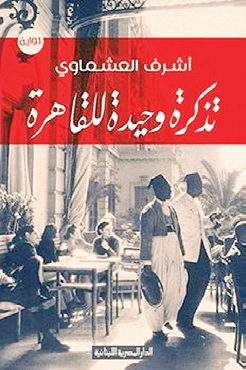

حين كتبت «تذكرة وحيدة للقاهرة» سافرت للنوبة ومكثت شهرًا كاملًا فى جزيرة سهيل، كنت أسكن فى أحد بيوت الناس الطيبين فى النوبة، ولا أتحدث كثيرًا، فقط أراقب وأخزن ما أراه، لم أكن فى فندق، ولكننى عايشتهم فى بيوتهم، ألبس اللبس النوبى، وأنظر إليهم وهم يتحدثون بلغتهم، وأراقب تصرفاتهم فى كل المواقف، وعرفت الكثير عنهم وعن لغتهم وغيرها، حتى إن هذا أفادنى جدًا فى الكتابة والوصف، وهنا أنا لست أول من كتب عن النوبة، هناك خليل قاسم فى روايته «الشمندورة»، وهناك إدريس على، وهناك حجاج أدول، وكلهم روائيون كبار، وأنا أريد أن أكتب شيئًا مغايرًا، فكيف أكتب وأنا لا أعرف ما أكتب عنه، وهكذا فى معظم رواياتى كنت أحب زيارة ومعرفة ما أكتب عنه.

منفذو محاولة اغتيال نجيب محفوظ «أميون».. ولم يعرفوا حتى اسمه

كنت واحدًا ممن حققوا فى محاولة اغتيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وبالتالى أعرف كل تفاصيل القضية تقريبًا. محاولة الاغتيال حدثت يوم جمعة على ما أتذكر، وكانت قريبة منا فى العجوزة، فحين أنظر من نافذة بيتى، أرى بيت نجيب محفوظ، ومستشفى الشرطة التى قضى بها فترة علاجه، ثم فترة نقاهة ما بعد العملية.

محاولة الاغتيال جرت بعد نزول «أديب نوبل» من منزله بصحبة الدكتور فتحى هاشم. ومثل غيرى عرفت بها من التليفزيون، والحقيقة لم يأت فى ذهنى آنذاك أن السبب يتعلق برواية «أولاد حارتنا»، والتكفير الشهير الذى تعرض له الأديب الكبير، خاصة من عمر عبدالرحمن، الذى أصدر فتوى بقتل نجيب محفوظ.

جاء فى ذهنى أن من حاول قتل نجيب محفوظ شخص مخبول أو مختل عقليًا، وليس لاعتراضه على رواية «أولاد حارتنا»، خاصة أن الرواية لم تكن نُشرت فى مصر آنذاك إلا عن طريق صحيفة «الأهرام»، ونُشرت كاملة فى بيروت، وكانت تُهرَب إلى عدد محدود فى مصر.

فى اليوم التالى كُلفت بمتابعة القضية ضمن فريق تحقيق، وانتابنى الكثير من الهواجس، فأنا سأحقق مع أعظم كاتب فى مصر، لكننى امتثلت للأمر، وحين قرأت ملابسات القضية اكتشفت أمورًا أخرى، أن هناك تخطيطًا للعملية، وهناك فتوى بتكفير نجيب محفوظ واعتباره «خارجًا عن الملة».

كانت فتوى قتل صريح، تزعم أن «قتل الكفار، وعلى رأسهم نجيب محفوظ، فى صالح المجتمع»، وأن رواية «أولاد حارتنا» تجسد الإله فى شخصية «الجبلاوى»، وسيدنا آدم فى «آدهم»، وأن نجيب محفوظ «ينكر الدين وينتصر للعلم والتعليم، والرواية التى كتبها كفر بواح وصريح».

حين حققت مع الذين ارتكبوا الجريمة، كانت خلية مكونة من ٤ أو ٥ أشخاص شاركوا فى رصد نجيب محفوظ، لم يكونوا يعرفون شكله، والصور التى كانت معهم وقتها قديمة، بينما «أديب نوبل» آنذاك متقدم فى السن ويمشى متوكئًا على عصا، والبيت الذى يقطنه، يسكن فى الطابق الثالث منه رجل كبير فى السن، فقضت الخلية شهرًا كاملًا تراقب الرجل الخطأ.

تأكدوا بعدها أن الشخص الذين يراقبونه ليس نجيب محفوظ لأنه لا يرتاد الأماكن الثقافية، فعرفوا أنهم يراقبون الرجل الخطأ، ومن هنا أعادوا الكرة وبدأوا فى مراقبة «أديب نوبل» الحقيقى، ورصدوا وجود مطعم شعبى عليه إقبال شديد، ومستشفى الشرطة، وبالتالى المكان مزدحم، علاوة على أن الكاتب الكبير يغادر منزله صباحًا.

بناءً على ذلك، وضعوا عدة خطط لاستهداف نجيب محفوظ، أولها أن يحرقوا شقته بالكامل ومعه زوجته وابنتيه، لكنهم تراجعوا عن هذا الخيار، لإمكانية إنقاذه هو وأسرته من قبل الجيران عند رؤيتهم الدخان المنبعث من الشقة.

الخطة الثانية تمثلت فى أن يرتدى اثنان منهم زيًا عربيًا، ويأخذون من نجيب محفوظ موعدًا فى منزله، ثم يحضرون «تورتة» توضع فيها قنبلة زمنية تنفجر بعد ١٥ دقيقة. لكنهم أيضًا تراجعوا عن هذا الاقتراح لأن القنبلة حين تنفجر، يمكن أن يكون «نجيب» وقتها قد خرج من المنزل.

أما الخطة الثالثة فكانت استهداف نجيب محفوظ بالرصاص بعد نزوله من شقته، تمامًا كما حدث مع فرج فودة، لكن العجوزة منطقة مكتظة بالسكان، ويوجد بها مستشفى الشرطة ذات الحراسة الكبيرة، ويمكن أن تتدخل هذه الحراسة وتتبادل إطلاق نار مع المنفذين، لذا تم التراجع أيضًا عن هذه الخطة، قبل الاستقرار على آخر خطة، وهى استخدام «السلاح الصامت»، أى ذبح نجيب محفوظ بسلاح أبيض، حين يهم لركوب سيارته.

فى الموعد المحدد، حين كان نجيب محفوظ يستعد لركوب السيارة مع صديقه فتحى هاشم، تقدم منه العنصر الإرهابى، ولم يكن معاه «مطواة» واحدة بل اثنتين، ولا أعرف لماذا، ثم سلم عليه، لكن نجيب محفوظ كانت له طريقة خاصة فى السلام، وهى أن يرفع يده إلى أعلى فى الهواء دون أن يمدها للشخص الآخر.

هنا ظن العنصر الإرهابى أن نجيب محفوظ عرف بمحاولة الاغتيال، فارتبك وأخرج «المطواة» وطعن بها رقبة «أديب نوبل»، ثم جرى ناحية دراجة بخارية كانت فى انتظاره، وقبل أن يصل إليها جرى خلفه مجموعة من الشباب فى المنطقة، لكنه هددهم بالسلاح الذى فى حوزته، واقترب من الدراجة البخارية، وفر هو وقائدها من المكان ناحية إمبابة والوراق، قبل أن يُلقى القبض عليهما مساء نفس اليوم.

حين حققنا مع العنصرين منفذى العملية وجدنا أنهما لا يعرفان القراءة من الأساس، وأحدهما نجار مسلح والثانى كهربائى، ولا يعرفان نجيب محفوظ، حتى إنه فى التحقيقات رددا أكثر من اسم له، فمرة يقولون «محفوظ نجيب» وأخرى «زكى نجيب محفوظ»، كل ما كانا يعرفانه أن هناك فتوى دينية تبيح لكليهما قتل الرجل، وأنهما «سيدخلان الجنة بتخليص المجتمع من رأس للكفر». لكن، الحمد لله، تم إيقاف النزيف وعلاج الأديب الكبير، ولم تترك الواقعة سوى رعشة بسيطة فى يده عند الكتابة.

«أديب نوبل» أراد التنازل عن القضية.. وأهدى الجُناة 3 من رواياته!

بعد ٤ أيام، كُلفت بالنزول لسؤال نجيب محفوظ، والمحامى العام طلب منى الانتهاء من كل الأسئلة فى نفس اليوم، فذهبت إلى المستشفى، وحين دخلت إلى غرفته وجدت كل مثقفى مصر الكبار موجودين حوله، كل الذين كنت أقرأ لهم: محمد سلماوى وجمال الغيطانى ورجاء النقاش وإبراهيم عبدالمجيد ويوسف القعيد، وغيرهم الكثير.

المهم أننى اقتربت من نجيب محفوظ النائم على السرير، وأخبرته بأننى وكيل النيابة، وأريد أن اسأله بعض الأسئلة، فقال لى: «أهلًا يا سيادة الوكيل»، وهمست فى أذنه أننى أريده على انفراد حتى أناقشه فى تفاصيل الحادث، فطلب منى أن أبقى على رجاء النقاش معه، فوافقت، ثم طلب من الجميع الخروج ما عدا الأخير.

الحقيقة جلست بجوار نجيب محفوظ ولا أعرف ماذا أقول له، ساعة كاملة لم أخرج منه بمعلومة واحدة. تناقشت معه فى «أولاد حارتنا»، وأخبرته بأننى لا أحبها، فقال لى إنها كانت نواة لـ«الحرافيش»، ثم دخل الطبيب ليخبرنى بأنه يجب علىّ الانتهاء حرصًا على صحة الأستاذ.

حين رجعت إلى المحامى العام وأخبرته بما دار ابتسم، وذكرنى بأنها قضية رأى عام. وفى اليوم التالى جاء المستشار عادل فياض وعبدالمنعم الحلوانى، وطلب منهما الذهاب إلى «أديب نوبل» فطلبت الذهاب معهما. دخل ثلاثتنا إليه، وكان «محفوظ» يعرفنى فسلم علىّ بترحاب، وظن أنهما موظفان فى النيابة وليسا رئيسىّ، لذا حين يسألانه كان ينظر إلىّ، وكنت أهز رأسى.. والحقيقة، كان «دمه خفيفًا جدًا». انتهينا من التحقيق، وسلمنا عليه لنمش، فطلب منى أن أجلس معه قليلًا، ثم قال لى: «أحب أن أطلب منك طلبًا، لكن بشكل غير رسمى»، ثم سألنى: «لماذا حاولوا قتلى؟»، قلت له: «بصراحة.. هم يرون أنك كافر، خاصة بعد خروج فتوى من أمير الجماعة الإسلامية بذلك، ويرون أن الخلاص منك فى صالح المجتمع»، فطلب منى طلبًا آخر، وهو إهداء المتهمين رواياته!

نادى على زوجته «عطية الله»، وطلب منها أن تحضر ٣ نسخ من رواياته: «ميرامار» و«اللص والكلاب» و«بداية ونهاية»، على ما أتذكر، ثم طلب من رجاء النقاش أن يكتب عليها: «إهداء إلى من يخالفوننى الرأى، أهدى إليكم بعضًا من كتبى، لأنه لن ينصلح حال المجتمع إلا بالثقافة».

كان يريد التنازل عن البلاغ، وقال لى: «أنا مسامح»، معتبرًا أن لديه «بعض التقصير»، لأنه لم يستطيع إيصال أفكاره بالصورة المطلوبة!

الجوائز قد تصبح «انتكاسة» للكاتب.. وتشكيل لجان التحكيم به خلل

القارئ أجمل ما فى منظومة الكتابة، وحين يوقفنى أحدهم ويخبرنى بأنه قرأ لى، ويسرد لى من رواياتى، هذا أكثر ما يسعدنى. حين أسافر إلى أوروبا أو أى بلد عربى، ويسلمون علىّ ويخبروننى عن أعمالى، أكون سعيدًا جدًا، أو أن أحدهم يقول لى: «لقد أعدتنى إلى القراءة من جديد» أو «أنت تنتصر للحكاية».

أنا كتابتى كلاسيكية، أعرف أنها كتابة واقعية، لكن لدىّ قارئًا سعيدًا بهذا، وعلاقتى به هى رقم ١ لدىّ. أما عن الجوائز فهى ضرورية ومهمة جدًا، وتسعد الكاتب، ولا تصدق أى روائى يقول لك إن الجوائز غير مهمة، هى مهمة من الناحية المالية، لأن الكتابة لن تمنحك ما تمنحه الجوائز، والأهم أنها تمنحك الثقة فى أنك محل تقدير، بعدما تختارك لجان لا تعرفك بين آلاف المتقدمين.

وأنا لست مع من يهيلون التراب على لجان التحكيم عند الخسارة، وكنت مُحكِمًا فى بعض الجوائز، وأعرف أن الذائقة تحكم، ومهما تجردت هناك قطعة داخلك تميل إلى أحدهم، إلى جانب الناحية الفنية بالطبع. لكن ما أراه خطأ فى لجان التحكيم هو خلوها أحيانًا من روائيين، اللجان لا بد أن يكون فيها روائيون ونُقاد وفنانون تشكيليون، لأن تكوين الرواية هو نفس تكوين اللوحة، إلى جانب الصحفيين الثقافيين.

هناك لجان تحكيم تقتصر على أناس لهم صلة بالوسط الثقافى، وحين يكونوا بعيدين ينتصرون فقط للغة، بينما الرواية فيها ضمائر وأسلوب وسرد وعالم كبير يحكم ما بها، وطرق لشد القارئ ودفعه لمعايشة العالم الذى تحتويه. فيما عدا ذلك، أنا حصلت على ٥ جوائز، سعيد بها جدًا، وأخذت حظى من النقد سلبًا وإيجابًا، وأعتبر إياى محظوظًا، وأظن أننى حصلت على أكثر مما أستحق، ليس تواضعًا، ولكن لأننى أرى كثيرين يكتبون أفضل منى ولم يحصلوا على ما حصلت عليه، الحظ يأتى لمن يعملون بالطبع، لكن هناك كثيرًا من الكتّاب الجيدين جدًا.

وأرى أن الجوائز تكون «لعنة» فى بعض الأحيان، قد تتسبب فى «انتكاسات» للكاتب، يتوقف بعدها عن الكتابة. قد يكتب رواية عظيمة ويحصل من خلالها على جوائز كبرى، ثم يتوقف بعدها عن الكتابة، ولو نظرنا إلى «البوكر» و«نوبل» وغيرهما، نجد أن أغلب الأسماء التى توجت بهذه الجوائز اختفت أو قل إنتاجها.

على المستوى الشخصى، آخر رواية كتبتها «السرعة القصوى صفر»، صدرت فى يوليو ٢٠٢٣، وفى أكتوبر حصدت «كتارا»، ومنذ ٢٠٢٣ وإلى الآن أصدرت «مواليد حديقة الحيوان»، ولم أكتبها فى هذه الفترة أصلًا، بل كانت شخصيات سحبتها من رواية «الجمعية السرية للمواطنين»، ودمجتها فى ٣ روايات. طوال عامين أكتب وأخاف النشر، وهناك رعب لدىّ أكثر مما كان قبل حصولى على الجائزة، قد يكون ليس هذا موجودًا لدى القارئ، لكنه داخل الكاتب.

ومن الكُتاب الشباب الذين أُفضلهم: محمد عبدالجواد، وكريم القاهرى، وطلال فيصل، ومحمد سمير ندا، كلهم شباب يكتبون أفضل من أى كاتب، بداياتهم قوية جدًا، واستطاعوا أن يثبتوا أقدامهم ويصنعون أسماءً قوية لها مستقبل عظيم، ويجعلوننى أستمتع بالقراءة لهم.

حكاياتى فى المحاكم مشروع مؤجل وسأكتبها عندما ينضب الخيال

حين فكرت فى تقديم كتاب عن حكاياتى فى المحاكم، كان لدى تخوف من أن يُقال: «الكثير سبقك إلى ذلك»، فهناك قضاة أجلاء كتبوا عن حكايات المحاكم، مثل المستشار بهاء المرى، والمحامى بهاء الدين أبوشقة، والمستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل الأسبق، وبالتالى التجربة غير جديدة.

كما أننى أميل أكثر إلى الخيال، و٩٠٪ من رواياتى خيال، لا أكتب عن شىء حقيقى، لدى أسئلة ورؤية للحياة لن يحققها هذا النوع من الكتب. وإن كانت هذه النوعية تحقق قراء وجمهورًا للكاتب، فأنا حققت ذلك برواياتى. ورغم ذلك، أرى أن هذا مشروع مؤجل، وأعرف أنه سيأتى مع الأيام، سأكتبه يومًا ما.

الخيال سينضب فى يوم ما، الزمن عدو أى فنان، وليس الموت، سأكبر وخيالى سينضب وقدرتى ستقل، وسأبتعد عن المجتمع، ولن أرى أكثر، ولكل هذا تأثير، حينها سأخرج من ملفات القضايا، ولدىّ آلاف القصص بالفعل، لدى أرشيف أكثر من ٥٠٠٠ وثيقة، وأشترى الأوراق الخاصة بالقضايا القديمة، منذ ما قبل الثورة، وألخص القضية بنفسى، وأكتبها بأسلوبى الروائى، ثم أنشرها على صفحتى فى «فيسبوك».

هناك نية لذلك بالتأكيد، لكن الهاجس الذى يشغلنى الآن هو أننى لم أكتب «الرواية العظيمة» بعد، ونجيب محفوظ لديه مقولة: «لو أننى لم أكتب (الحرافيش) فكأننى لم أكتب»، و«الحرافيش» لها قيمة كبيرة جدًا لدى الكاتب الكبير، كان يعتز بها أكثر مما كتب كله، و«ماركيز» لديه نفس الأمر فى «مائة عام من العزلة».

ليست هناك معايير محددة لـ«الرواية العظيمة»، وإنما إحساسك بأن هذه هى «الرواية العظيمة»، وأن تكون راضيًا عنها بشدة. صحيح أنك لو وصلت إلى كتابة هذه الرواية، يمكن ألا تكتب مرة أخرى، ولو رضيت انتهيت، لكنها فكرة الخلود، رواية تظل تغرد إلى ما لا نهاية.

هذا إحساسى أنا بعيدًا عن إحساس القارئ، لأن القارئ متغير، والحقيقة أنا لا أفكر فى القارئ، ولو فكرت فيه فلن أكتب بشكل أفضل، لأن هذا يعنى «القصدية»، و«القصدية» هذه ضد الفن. وأنا طوال الوقت لا أرضى بما كتبت، أقرأ العمل وأشعر بالملل فأخاف أن يتشرب هذا الملل إلى القارئ، لكن القارئ لن يمل لأنه يقرأ العمل مرة واحدة.

لذا، طوال فترة المراجعة، لا أتوقف عن التغيير والتبديل، أراجع وأنقح أكثر من ٧ مرات، وفى كل مرة أبدل وأغير، وأسال نفسى أحيانًا: «كيف مرت هذه الجملة علىّ؟»، وإلى الآن أخاف من القارئ، وأصبحت أخاف منه أكثر، بعد أن كانت لدى قديمًا «جرأة الجهل»، ولم يكن لدى وقتها رصيد أخافه من المؤلفات، لكن منذ العمل الثانى والثالث بدأ الرعب، الرعب المتمثل فى: كيف أحافظ على هذا النجاح؟

تُرجم لى كثيرًا، والترجمة عالم آخر وقارئ آخر، أول ترجمة كانت فى ٢٠١٤، أى منذ ١١ عامًا، وأصبح الرعب أكثر، وحين أسافر لأناقش أعمالى فى الخارج، وأجلس مع أناس لا يعرفوننى ولم يقرأوا لى قبل ذلك، حيث لا توجد مجاملات أبدًا، أُصاب برعب كبير، لكنه إحساس ممتع، باختصار: الكتابة حياة.

«مزقت» 21 قصة قصيرة.. وبِعت الحقوق الدرامية لكل أعمالى

بمنتهى الصراحة أرى أن القصة القصيرة صعبة ومختلفة عن الرواية، ومن يقولون إنها سلم للصعود إلى الرواية مخطئون، وهناك فساد فى منطقهم، لأن الرواية قماشة عريضة تحب التفاصيل والحكى. أما القصة القصيرة فهى ومضة تقوم على الاختزال والتكثيف، وتفاصيل كثيرة بها مثل الأسماء والأماكن والأشخاص غير مهمة، على عكس الرواية.

أنا روائى أكثر منه قاص، وكتبت ٢١ قصة قصيرة، لكننى مزقتها جميعًا، لأننى ما زلت أكتب بيدى، وهذا أمر أذكره لأول مرة. لم أقبل بنشر تلك القصص، لأننى حين أكتب رواية أعرف كيف أدافع عنها، لكن لكى أسلم مجموعة قصصية عليها اسمى، لا أملك الجرأة على ذلك، ولو لم أدهش القارئ فلن أكتب، ولو فقدت التنوع والمفاجأة بالعوالم الجديدة فلن أكتب، لدى قناعة بأن أعيش على أعمال كتبتها أفضل.

تلقيت الكثير من عروض النشر، سواء فى مصر أو من دول عربية، وهى عروض جادة مشفوعة بعقود مقابلها المادى أكبر، لكننى أحسبها بشكل آخر، حسبة معنوية، فالأدب مهنة إنسانية، ولا بد أن أكون مرتاحًا، وأشعر بأن هناك من يحمل همى، وهو ما أجده فى وكيلى الأدبى محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية للنشر، فهو من يتعاقد على الترجمات، ويبيع حقوق الروايات لشركات إنتاج الدراما والسينما.

أعمالى تُرجمت إلى ١٢ لغة أجنبية، وهذا إنجاز، والمقابل المادى والمحاسبات منتظمة جدًا كل ٦ شهور، دون أن أذهب أو حتى أتواصل معهم، المحاسبة تأتى على سعر كل نسخة، والأهم أننى حين أذهب إلى دار النشر أجد نفسى وكأنى فى بيتى، وأختار عناوينى بنفسى، ولا أحد يزيل جملة واحدة مما أكتب، وهناك الكثير من نماذج الأغلفة.. أين سأجد كل هذا التدليل؟ أنا مرتاح جدًا فلِمَ أخاطر؟!

حين طرحت روايتى «زمن الضباع» وجدت وحيد حامد يتواصل معى، فى ٢٠١١، وطلب يقابلنى، وقابلته بالفعل فى «المريديان» وكانت له طاولة خاصة به، ذهبت قبل موعدى، وحين دخلت الفندق لم يكن قد وصل، لكنى وجدت طاولته الخاصة، وعليها الكثير من الكتب.

عندما حضر سألنى عن وظيفتى فقلت له: «أنا قاضٍ»، فقال لى: «أنت سيناريست وحكاء»، وطلب منى أن أعمل معه فى السيناريو، والاستقالة من وظيفتى، لكننى رفضت بالطبع، فقد كانت أول رواية، وفى عز الثورة، وكنت أسأل نفسى وقتها: ماذا بعد؟ ولا أحد يعرف كيف ستمشى الأمور.

طلب منى حقوق روايتى «زمن الضباع» فقلت له: «خذها بلا حقوق»، فرفض وقال لى: «أنت تطلب مبلغًا كبيرًا وأنا أفاوضك عليه، هكذا تمشى الأمور»، فأخبرت الدار المصرية اللبنانية، وتواصل معه محمد رشاد، فوجدت وحيد حامد يكلمنى ويشكو لى، فقلت له: «أنت من طلبت منى ذلك»، وضحكنا. صارت بيننا صداقة، ودللته على مكان يشترى منه ورق القضايا، وأخبرنى بأنها منجم حكايات.

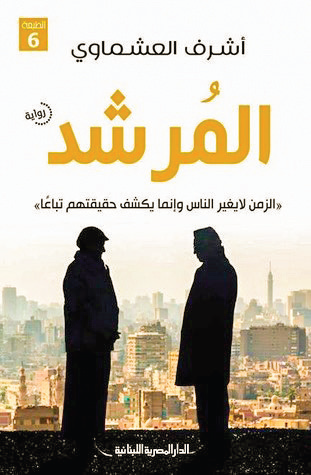

على بدرخان اشترى منى رواية «المرشد» وشركة اشترت «البارمان»، و«تويا» اشترتها شركة خاصة، و«تذكرة وحيدة للقاهرة» كان سيقوم ببطولتها محمد رمضان لكن الإنتاج توقف، و«كلاب الراعى» كان سينتجها منتج سورى.. كل هذا بِعت حقوقه وقبضت ثمنه، إلى جانب «صالة أورفانيلى» و«سيدة الزمالك»، اللتين بعتهما للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.