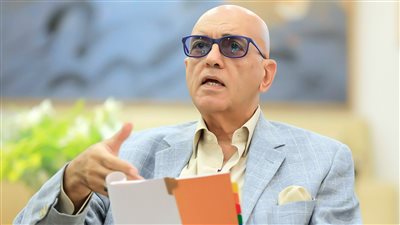

طلال فيصل: لا أكتب روايات تاريخية جافة والموضوعية مستحيلة لأن الكل ينتقى

- قرأت المقريزى كاملًا حتى أتمكن من جمع مادة «جنون مصرى قديم»

- الرواية لعبة بين النصوص الأصلية وما نسجه خيالى

- الهيكل الرئيسى للعمل تجلى أمامى وأنا فى طريقى للنوم

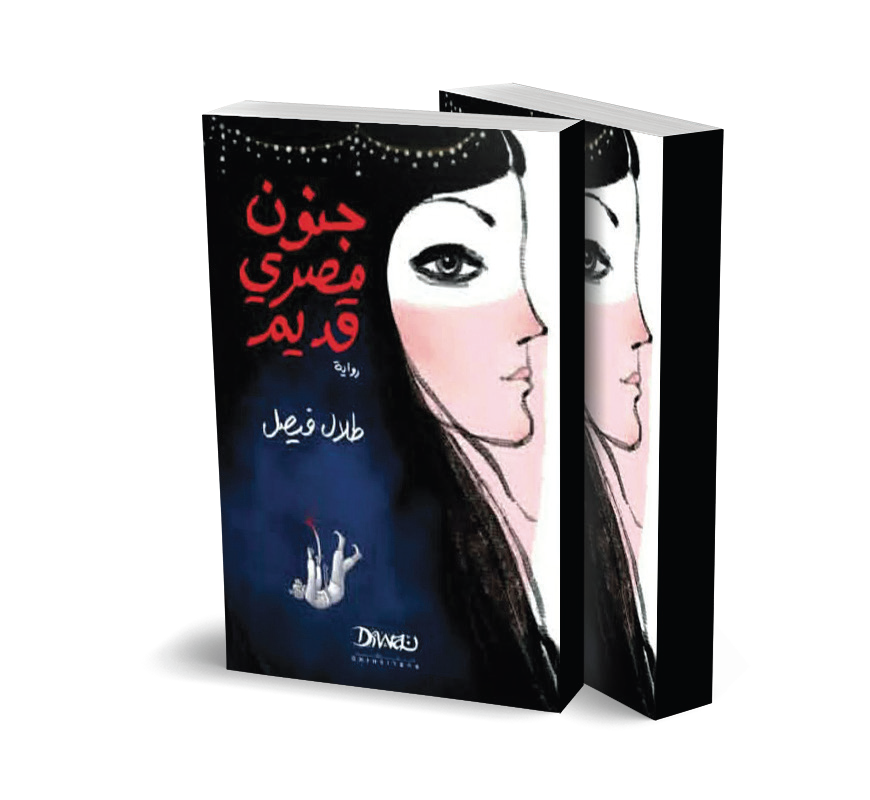

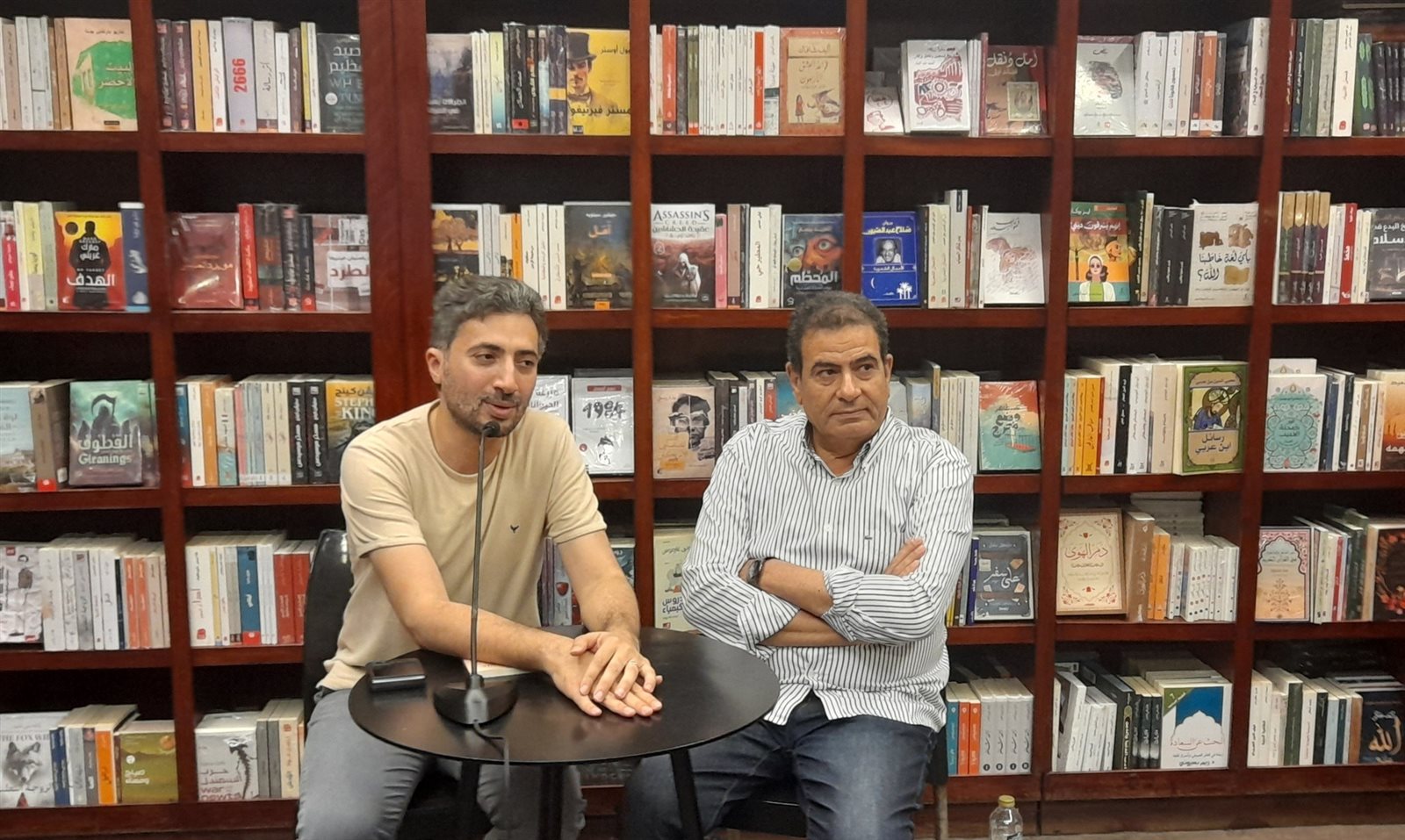

فى روايته الأخيرة «جنون مصرى قديم»، الصادرة عن دار «ديوان» للنشر، يخوض الكاتب والروائى الدكتور طلال فيصل مغامرة سردية جريئة فى قلب حقبة المماليك، عبر شخصية مؤرخ يحمل اسمه، يعمل أستاذًا جامعيًا ويعثر على مجموعة من الأوراق التى تفتح أمامه بوابة الحكاية. الرواية التى تتنقل بين الوثيقة والخيال، تتضمن خريطة وصورًا لبعض الأماكن، لكنها لا تدّعى المرجعية التاريخية، بل تؤكد كونها عملًا أدبيًا يتعامل مع التاريخ بوصفه مادة سردية قابلة للقراءة والتأويل.

حول هذه التجربة، والالتباس والتأرجح بين الحقيقة والخيال، أجرت «حرف» الحوار التالى مع طلال فيصل.

■ لم تكتب أى إهداء أو تصدير أو مفتتح أو أى شىء لكنك دخلت فى عالم الرواية مباشرة كأنك تقصد توريط القارئ منذ الكلمة الأولى.. هل هذا ما أردت؟

- هذه ملاحظة ذكية، كنت أفترض أنه لم يعد هناك من يحتمل الثرثرة، وأفترض أن الإيقاع الزمنى سريع، فلا مجال للتمهيد أو الاستطراد فيما أرويه، أبدأ مباشرة وبأقصى سرعة ممكنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان سؤالى الأساسى فى الرواية سؤال التاريخ، لدينا طلال فيصل المؤرخ، والمقريزى أحد أبطال العمل، وابن تغرى بردى، وبدر العينى، والمؤرخ المخترع جلال الساعى، لذا لا أظن، وأنا فى طريقى لسرد حكاياتهم، أن هناك مجالًا للإسهاب، بل لدينا تاريخ كبير ندخل إليه مباشرة دون إطناب أو تمهيد.

■ تطلق اسم طلال فيصل على شخصيات أعمالك.. لماذا؟

- هذا صحيح، أولًا، لدى رغبة فى اللعب، وأستخدم اسمى فى كل الأعمال فى شخصية تختلف عنى، وهناك سبب جاد: أريد التأكيد أن كل شخصية روائية هى فى النهاية شخصية مخترعة ومتخيلة، وهذه الشخصية لا تُحاسب ولا يمكن قراءتها إلا فى ضوء العمل الذى تحتويه، فيمكننى استعارة اسمى، لكنه فى النهاية مختلف عنى، والشخصية يتعرض لتوابع «التعويم»، فجزء من مدخراته يضيع، ثم يجد الأوراق الخاصة بجلال الساعى، و«الساعى» نسخة منه ولكن فى زمن آخر، ويجمع بينهما ولعهما بالتاريخ وفكرة تحقيق مجد شخصى يُخلَّدون من خلاله، وعجزهم عن إقامة مشاعر حب حقيقية تجاه ابنة المؤرخ طلال فيصل «أمينة»، وابنة جلال الساعى «أمينة» أيضًا، وبالمناسبة اسم ابنتى «أمينة» أيضًا، وأوردته كشخصية روائية، من جهة الرغبة فى اللعب، وحتى إن حملت الشخصيات الروائية أسماء حقيقية، فإنها لا تُرى إلا فى ضوء العمل نفسه.

■ فى بداية كل فصل هناك اقتباس وكأنك تدلل على واقعية العمل بالرغم من خياليته؟

- لاحظت ملاحظة مهمة، وهى جرأتى على كتابة الرواية وكأننى أكتب نصًا تاريخيًا، وهذا مرتبط بالأسلوب.

- ما شجعنى على خوض هذه التجربة هى رواية «زمن عصيب» لماريو فارجاس يوسا، بترجمة مارك جمال، وهى رواية شديدة الجمال، يتجرأ فيها «يوسا» على السرد وكأنه يكتب مقالًا تاريخيًا، فقلت لنفسى: هل يصح أن أفعل ذلك؟ وما عزز هذه الفكرة أيضًا رواية «تاريخ آثار لشبونة» لساراماجو، وهى مبنية على شخصية تعيد تحقيق أحد الكتب التاريخية، وتضيف حرف نفى، لتترك الرواية معلقة بين الأحداث المعاصرة والتاريخية فى قالب ساخر. هذان العملان كانا الدافع وراء أسلوب رواية «جنون مصرى قديم».

وبما أن الرواية تاريخية، وبما أننى قرأت كثيرًا فى المصادر الأصلية، إذ قرأت المقريزى كاملًا، شعرت أننى أضيف اقتباسات دقيقة تدخل القارئ فى جو العمل، وكلها موجودة بالفعل. وكأننى أقول إن الرواية لعبة بين النصوص الأصلية وما تخيلته، وبين العالم الحقيقى والعالم التاريخى، والخيال الخاص بالكاتب الذى يدّعى أنه مؤرخ. وبطل الرواية يقول «أنا مؤرخ، ولكننى سأجرب أن أكتب رواية».

■ هذه لعبة جيدة خاصة أن القارئ هنا لن يحاكم المؤرخ على الرواية بقدر ما سيحاكمه على التاريخ نفسه وهو التاريخ الروائى.. أليس كذلك؟

- نعم.. فى الجزء الأول ستجد المؤرخ يقول أعتذر للمؤرخين إن كنت أخطأت، وأعتذر للروائيين إن كنت فرضت عليهم نفسى، وأعتذر لبنتى إن كنت قد قصرت فى حقها، كان يعتذر للجميع، الحقيقة أن قراءة التاريخ المملوكى متعة كبيرة، والمقريزى شخص عظيم، وكنت لا أريد أن أنهى قراءته لأننى سأفتقده، ولا أزال أفتقده كأنه واحد من أهلى.

■ أوردت اقتباسات للمقريزى وابن تغرى بردى داخل العمل، واستشهدت كثيرًا بنصوص حقيقية وأوردت اسمك كمؤرخ داخل العمل.. إذن ما هى حدود تدخل طلال فيصل فى العمل؟

- الحقيقة أن هذا كان سؤالًا كبيرًا وأنا أكتب الرواية، لكننى سأحكى لك قصة تلخص هذه الأزمة وكيف خرجت منها.

الرواية تتكون من ١٥ فصلًا، كل فصل هو وثيقة، وكان من المفترض أن تكون ١٠ وثائق لعشر شخصيات، نحكى عن كل واحدة منها.

لكننى شعرت لاحقًا أن هناك خطأً ما، شىء يعيقنى عن الإكمال، ووفقًا لما كنت أكتب، كنت مجرد راصد وسارد للتاريخ. وفى لحظة، وأنا فى طريقى للنوم، بدأت أفكر فى الرواية، وفجأة ظهرت أمام عينى كما لو أننى قرأتها: ١٥ فصلًا و١٥ وثيقة، حتى أننى قمت بسرعة وكتبتها.

ما يفسر لك هذا التحول حدث فى فصل «بيت الأشرفى»، وهى شخصية مقربة من السلطان الأشرف برسباى، قلت فى نفسى إننى أريد أن يكون موته فى تاريخ معين، ودخلت أبحث فى المصادر، وأنا فعليًا أتمنى موته عام ٨٣١ هجرى، وأدعو أن يكون هذا هو التاريخ، لكنه للأسف مات فى تاريخ آخر.

وهنا أصبحت لدى قصة، ولم أعد مجرد راصد للتاريخ، صار هناك حكاية تخصنى، وسأطوّع التاريخ لها، وهنا تحول التاريخ إلى خادم لرؤيتى، لكننى فى الوقت نفسه مطالب بالالتزام التاريخى، أى بعدم تزييف الوقائع، وإن كانت نقطة الانطلاق هى القصة التى أريد أن أحكيها.

خصوصًا أن الرواية ليست مصدرًا توثيقيًا للتاريخ، بل هى وسيلة لنقل رؤية تخصنى. أضف إلى ذلك أن هناك أحداثًا تاريخية كبيرة جدًا، مثل الطاعون الثانى فى فترة الأشرف برسباى، وهو وارد فى الرواية، ولا يشير إليه ابن تغرى بردى ولو بكلمة واحدة. وهناك أزمة اقتصادية كبيرة حدثت فى البلاد ولم يشر إليها أيضًا. أما الطاعون الأول، الذى وصفه المؤرخون بالفناء الكبير، فهو موجود فى المراجع الأجنبية، وبدر العينى يذكره بجملة واحدة «ووقعت من على الفرس وشرخت ساقى ولبثت فى الدار شهورًا».

ما أريد قوله هو أن أهمية الأحداث وتوثيقها ليست مطلقة، وكل مؤرخ يسجل من وجهة نظره، بالتالى لا يوجد تاريخ صافٍ، ولهذا، فإن الموضوعية التاريخية مستحيلة، فكلٌ يختار وينتقى.

■ فى روايتى «سرور» و«بليغ» عشت مع شخصيتين واقعيتين حوّلتهما إلى خيال، وهما نجيب سرور وبليغ حمدى.. هل عدم وجود انفصال بين الخيال والواقع والتاريخ فى أعمالك مقصود؟

- هذا صحيح جدًا، لم يكن هناك انفصال بالمرة. الرواية التاريخية هى التى ترجعك للعيش فى التاريخ كما فى روايات جرجى زيدان وغيره، وهدفها هو نقلك لتعيش التاريخ والحقب الزمنية المختلفة كأنك تشاهد مسلسلًا ما. رغم أن التاريخ هنا موضوعى الأهم، كانت عينى على الواقع، وعلى المشكلات التى أعانى منها فى واقعى، والخط الممتد فى الرواية، لأننى أعبر عن مشاكل وأزمات شخصية. لذا ملاحظتك حقيقية جدًا، فـ«سرور» و«بليغ» ليستا روايتين تاريخيتين بالمعنى الجاف، وعينى فيها على مشاكلنا التى نعيشها كل يوم.

■ فى «بليغ» ضفرت اللغة بشىء من الموسيقى وفى «سرور» ضفرتها بالمأساة وفى «جنون مصرى قديم» ضفرتها لتكريس العالم الذى تدور حوله الرواية.. ما حكايتك مع اللغة؟

- هذا يحدث بشكل تلقائى لا إرادى دون تخطيط منى. الكاتب يتشرب بالعالم الذى يكتب عنه، وما يكون ميزة يمكن أن يكون عيبًا، فمثلًا هناك ٣ محاولات حدثت لترجمة رواية «بليغ»، ورغم تحمس المترجمين باءت كل هذه المحاولات بالفشل تمامًا، وذلك بسبب الأسلوب الموسيقى والإشارات الموسيقية داخل المتن. الأسلوب يُفرَض عليك فرضًا من الموضوع، واللغة المملوكية مغرية جدًا، لهم طريقة فى وصف الأحداث شديدة الامتاع، ومتى امتلكت معرفتها ستشعر بكل هذه المتعة.

■ رغم تأكيدك أن «الرواية لا تصلح كتوثيق» فى أكثر من مناسبة، أوردت فى «جنون مصرى قديم» صورًا وخريطة رُسِمت باليد وذكرت فى آخرها أنها تصلح لأن تكون مرجعًا.. كيف ذلك؟

- استخدمت الخريطة والصور لأن الأماكن موجودة بالفعل حتى الآن: المكان الذى ولد فيه «بدر العينى»، وحارة «برجوان» التى ولد فيها «المقريزى». والخريطة التى أشرت إليها رسمتها بيدى بناءً على ما خُط فى كتب المؤرخين عن الدرب الأحمر والقلعة، وهى مهمة فى فهم حركة الأبطال داخل الرواية.

كانت لدى مشكلة فى تنازع رغبتين عكس بعضهما البعض: الرغبة فى الدقة، لأنك يجب أن تكون دقيقًا لكى تكون مقنعًا، ولو قلت لك إن «برسباى» ولد فى ١٩١٢ لن تصدقنى. فى المقابل، هناك رغبة عكسها تمامًا هى رغبة الخيال، لأنك تريد قول شىء ما، فمثلًا «جلال الساعى» المؤرخ مخترع، وصديقاه «سليمان العطار» و«بركة ابن الناس» مخترعان.

أنت فى الأخير تحاول أن تخرج بنتيجة تصيب أو تخيب فيها. لكن رغبتك فى الدقة والخيال فى آن واحد، تستدعى منك الإشارة إلى ضرورة عدم التعامل مع ما تكتبه كمرجع. والحقيقة أنا عانيت فى «سرور» و«بليغ»، بعدما تم التعامل مع فصل نجيب محفوظ فى «سرور» كأنه مرجع، ومع خطابات «بليغ» فى الثانية كأنها مرجع، وهذا خطأ كبير.

■ «تقنية الأوراق» ليست جديدة وجاءت فى «عزازيل» ليوسف زيدان وأعمال أدبية أخرى.. لكن المختلف لديك أنك تداخلت فيها بشخصية طلال فيصل ليؤكد أو ينفى أو يقول رأيًا بشأنها.. لماذا فعلت ذلك؟

- الحقيقة أن أهمية النقد هو تنبيهك إلى أمور لا تنتبه لها وأنت تعمل على الرواية، فأنت الآن نبهتنى إلى أننى قدمت الأوراق، وعلقت عليها وتداخلت معها فى نفس الوقت، وذه ملحوظة لم أدركها إلا وأنت تتحدث معى الآن. وأنا لدى تفسير لماذا فعلت هذا، وهو أننى كنت أنوى كتابة رواية عن ٣ أصدقاء فى هذا الزمن المملوكى، وأن أكتبها بشكل كلاسيكى تمامًا، دون أوراق.

الصديق الأول يريد العمل كمؤرخ ويحقق الخلود والمجد، والثانى يسلب ويعيش كعبد حتى ينضم للجيش المملوكى، لأنه كما تعلم الجيش المملوكى كان مُحرمًا على المصريين، ولا تدخله إلا إذا كنت عبدًا، والاحرار لا يدخلونه. والثالث هو «سليمان» الذى يريد أن يكون تاجرًا.

هكذا فقط، كنت سأكتبها بكل هذه البساطة، لكننى وجدت الفترة التاريخية جذابة ومغرية، فترة المماليك، وما تحتويه من أحداث شيقة ومهمة، ووجدت أننى سأقدم الأوراق وسأتحدث كمؤرخ شرحًا وتمهيدًا، إلى جانب الحديث عن تداعيات هؤلاء الأبطال. لكنى قررت الفصل بين ما يحدث فى قلعة الجبل، وبين من يعيشون على هامش السياسة. اخترت المراوحة والانتقال بين كلام المؤرخ والسرد التاريخى والأوراق التى أشرت إليها.

■ حبك للفترة المملوكية بهذا الشكل ألا يغريك لكتابة رواية أخرى عنها؟

- أنا غرقت فى قصة المماليك لمدة عامين، ووجدت نفسى كتبت 18 موضوعًا تصلح كروايات، أى أننى يمكن أن أقضى ما بقى من حياتى لأكتب عن المماليك فقط، لكننى لن أفعل هذا، لأن الرواية التى أنا بصددها الآن تدور حول عالم الدكتورة درية شفيق، والحقيقة قطعت فيها شوطًا كبيرًا، وقابلت ابنتيها «عديلة» و«جيهان»، وقرأت كل الكتب المُتاحة عنها، وعرفت أنها كتبت مذكراتها فى 5000 صفحة، واتعرض إلى علاقتها بطه حسين، مع العلم أنه كان السبب فى أنها تدرس الأدب، رغم أن المنحة الخاصة بها كانت لدراسة العلوم.