صوت أصم.. محمد كامل: استلهمت الرواية من معاناة شقيقى

- اعتبرت العمل مسئولية حقيقية تجاه فئة الصم والبكم

- الأصم لا يعانى من أنه لا يسمع بل لأنه يعيش فى منظومة لم تتعلم كيف تُنصت!

- ما يعيشه الصم ليس مجرد صراع مع الإعاقة بل مع نظرة المجتمع ونقص الوعى

- أطالب بوجود «مترجم إشارة» فى المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية الكبرى

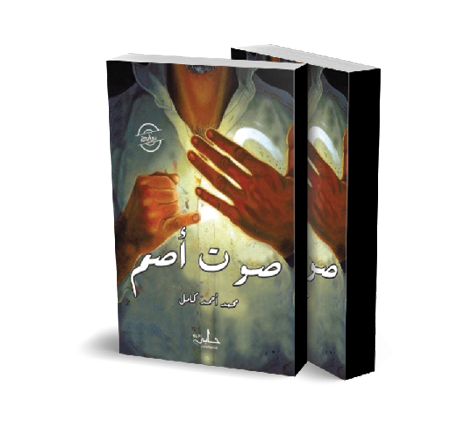

فى روايته الأولى «صوت أصم»، الصادرة عن دار «حابى» للنشر والتوزيع، يفتح الكاتب والصحفى محمد أحمد كامل نافذة إنسانية على عالم الصم والبكم، من خلال قصة ملهمة لشاب يُدعى إسلام، استطاع أن يتجاوز عزلته المجتمعية ويصل إلى العالمية، ليصبح سفيرًا للنوايا الحسنة.

الرواية التى تحكى رحلة الصعود، تطرح أيضًا قضية جوهرية تتعلق بدمج ذوى الإعاقة السمعية فى المجتمع، وتكشف عن معاناة يومية يعيشها كثيرون بسبب غياب لغة الإشارة فى المؤسسات والخدمات العامة.

ويكتب محمد كمال «صوت أصم» لتكون صرخة مدوية تدعو إلى الالتفات لهذا القطاع المهم من المواطنين، وإعادة النظر فى السياسات الثقافية والاجتماعية تجاههم.

حول الرواية ورسالتها وكواليس كتابتها، التقت «حرف» الكاتب محمد كامل، وأجرت معه الحوار التالى.

■ روايتك «صوت أصم» تمثل رحلة فى عالم الصم وضعاف السمع.. كيف جاءتك الفكرة؟

- جاءت فكرة رواية «صوت أصم» من شعور إنسانى ومسئولية حقيقية تجاه فئة كبيرة من الناس تعيش بيننا، كنت أرى فى نظراتهم، فى لغتهم الصامتة، فى محاولاتهم اليومية للتفاعل مع مجتمع لا يتحدث بلغتهم، دراما إنسانية عميقة تستحق أن تُروى، لا بوصفها معاناة فقط، بل كرحلة من الإصرار والإبداع والتحدى.

من هنا جاءت الفكرة، من الإحساس بأن الأدب يمكن أن يكون جسرًا بين عالمين: عالم يسمع لكنه لا يُنصت، وعالم لا يسمع لكنه يشعر، فالرواية لم تكتب بدافع السرد فقط، بل كانت بالنسبة لى صرخة ونداء واعتراف، صرخة تدعو لفتح حوار مجتمعى حقيقى حول حقوق الصم وضعاف السمع، واعتراف بإنسانيتهم الكاملة.

■ هناك مفارقة فى العنوان بين مفردتى «صوت» و«أصم».. لماذا وضعتها؟

- لم يكن اختيار اسم «صوت أصم» مصادفة على الإطلاق، بل كان اختيارًا مقصودًا ومحملًا بالرمز والمعنى، أردت أن يكون العنوان صادمًا فى بساطته، ومثيرًا للتساؤل فى تناقضه الظاهري: كيف يمكن أن يكون للأصم «صوت»؟

لكن الحقيقة أن كل إنسان يملك صوته الخاص، حتى وإن لم يُسمع بالأذن، فهناك أصوات تنبع من الداخل، تُنصت لها القلوب قبل أن تسمعها الآذان، فالعنوان بالنسبة لى لم يكن مجرد اسم، بل صرخة رمزية تقول إن الصمت لا يعنى الغياب، وإن الهدوء لا يعنى العجز، وإن كل من حُرم من وسيلة للتعبير، يملك ألف طريقة أخرى ليثبت وجوده.

■ أهديت الرواية لشقيقك «إسلام».. هل هو الذى ألهمك؟

- الإهداء لـ«إسلام» لم يكن مجرد لفتة عائلية أو شكر شخصى، لكنه فى الحقيقة كان نقطة البداية والنبض الأول للرواية، هو أخى، لكنه فى الوقت نفسه نافذتى الأولى على عالمٍ مختلف، عالم الصمت الملىء بالكلام غير المنطوق، والمشاعر التى تحتاج إلى عيون لتُفهم لا آذان لتُسمع.

وجوده فى حياتى جعلنى أرى الواقع من زاوية أخرى، زاوية الإنسان الذى يحاول إثبات أن العجز الحقيقى ليس فى السمع أو النطق، لكن فى غياب الفهم والاحتواء من الآخرين. من هنا جاءت الفكرة، من تفاصيل صغيرة جمعت بيننا، ومن محاولات صادقة للتواصل، ومن نظرات كانت تحكى أكثر من ألف كلمة. كان «إسلام» الشرارة الأولى، لكنه لم يكن الحكاية كلها، فالرواية خرجت لتضم فى صفحاتها كل «أصم».

■ الرواية تشير وبقوة لواقع الصم وضعاف السمع.. هل قصدت شرح معاناة شقيقك؟

- لم يكن هدفى أن أقدم معاناة «إسلام» بشكل شخصى، أو أن أجعلها محور الرواية وتتحول لسيرة ذاتية، بل أن أستخدم تجربته كنقطة ضوء تُنير طريقًا أوسع، وأن يرى القارئ الإنسان قبل الحالة، وأن يدرك أن ما يعيشه الصم وضعاف السمع ليس مجرد صراع مع الإعاقة، بل مع نظرة المجتمع، ونقص الوعى، وحواجز التواصل التى تُفرض عليهم دون قصد أحيانًا.

معاناة «إسلام» كانت البداية التى عرفتنى على تفاصيل هذا العالم، لكنها تحوّلت فى الرواية إلى صوت جماعى يمثل آلاف القصص التى لا تُروى، حيث لم أرد أن أكتب عنه بقدر ما أردت أن أكتب من خلاله، أن أجعل إحساسه بالحياة وصمته الملىء بالمعنى مرآة نرى فيها أنفسنا وكيف نتعامل مع المختلف عنّا.

■ كتبت مقدمة تمهد فيها للدخول إلى عالم الرواية.. لماذا؟

- وجود المقدّمة فى رواية «صوت أصم» لم يكن خروجًا عن المألوف بقدر ما كان ضرورة فنية وإنسانية فى آنٍ واحد، كنت أشعر أن القارئ يحتاج أن يعرف من أين تولد هذه الحكاية، ولماذا كُتبت بهذه اللغة تحديدًا، فالرواية تتناول عالمًا خاصًا جدًا، له لغته وإيقاعه وإحساسه المختلف بالحياة، لذلك جاءت المقدمة كجسر أول بينى وبين القارئ، أُهيئه من خلالها للدخول إلى هذا العالم الهادئ فى ظاهره، العميق فى جوهره. كنت أريد أن أقول له منذ البداية: ما ستقرأه ليس مجرد رواية، بل تجربة كاملة.

■ عانى «إسلام» فى دراسته، لأن بعض الكليات ليس بها منهج للتعامل مع الصم وضعاف السمع.. هل كتبت الرواية لتكون صرخة مسموعة للاهتمام بهذه الفئة؟

- حين كتبت «صوت أصم»، كنت أشعر بأن هناك مسئولية علىّ ككاتب أن أستخدم الكلمة كسلاح للوعى، لا كوسيلة للترف الأدبى فقط، كنت أرى فى معاناة «إسلام» وكل من يشبهه انعكاسًا لمجتمع كان يتعامل مع الاختلاف وكأنه «عيب»، لا مساحة للتنوع والتعلم.

«إسلام» لم يكن يعانى لأنه لا يسمع، بل لأنه يعيش فى منظومة لم تتعلم بعد كيف تُنصت، المدارس والجامعات تُغلق أبوابها أحيانًا فى وجه الطموح المختلف، لا عن قصد أو قسوة، بل بسبب غياب الرؤية، وافتقار الخطط التى تدمج الصم وضعاف السمع بكرامة واستقلالية.

ومن هنا تحولت الرواية إلى أكثر من حكاية شخصية، أصبحت نداءً للمجتمع، وللإعلام، وللمؤسسات التعليمية كى تلتفت إلى تلك الفئة بعين الإنصاف لا الشفقة، وبفكر يؤمن أن الاختلاف مصدر قوة لا ضعف.

■ لماذا عنونت كل فصل بالعامية المصرية؟

- الرواية فى جوهرها تتحدث عن التواصل «كيف نفهم بعضنا»، وكيف نحاول التعبير بلغات مختلفة عن مشاعر واحدة، لذلك شعرت بأن اللغة العامية ببساطتها هى الأقرب لروح الحكاية وللقارئ فى الوقت ذاته.

العامية هنا لم تأتِ لتكسر فصاحة السرد، بل لتقرّب المسافة بين النص والقارئ، ولتمنح كل فصل طابعًا شعوريًا صادقًا، وكنت أريد أن يشعر القارئ أن كل عنوان ينبض بالحياة، كأنه جملة خارجة من قلب الشخصية نفسها، لا من قلم الكاتب.

باختصار، استخدمت العامية فى العناوين لأُبقى صوت الرواية قريبًا من الناس، ولأقول إن الأدب لا يعيش فقط فى اللغة العالية، بل أيضًا فى النبض اليومى البسيط، فى الكلمة التى تخرج من القلب وتصل مباشرة إلى القلب.

■ الرواية سلطت الضوء على الخدمات الخاصة بالصُم والبُكم، كيف تقيم وضع هذه الخدمات حاليًا؟

- من الأمور التى تمنيت أن أُفرد لها مساحة أوسع فى الرواية، ولم تأخذ حقها الكامل، هى تفاصيل الحياة اليومية التى يواجه فيها الصم وضعاف السمع صعوبات لا ينتبه إليها كثيرون. وربما لأن الرواية كانت تركز أكثر على الجانب الإنسانى الداخلى، فضّلت أن أتناول تلك القضايا بشكلٍ مباشر لاحقًا فى عدد من المقالات. ما رغبت فى تسليط الضوء عليه هو فكرة «التواصل المؤسسى»، فكما توجد خدمات عملاء بلغات مختلفة فى الشركات والبنوك، لماذا لا تكون هناك خدمة عملاء بلغة الإشارة فى المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية الكبرى؟ وجود مترجم واحد فقط فى كل مؤسسة ليس مستحيلًا، بل خطوة صغيرة نحو دمج حقيقى يشعر معه الأصم بأنه مُرحَّب به، وأن الدولة تُدرك احتياجاته وتقدّره.

لو تعذّر تطبيق ذلك فى كل مكان، يكفى أن نبدأ فى المؤسسات الحيوية، مثل المستشفيات الكبرى ومراكز الطوارئ والوزارات الخدمية، بحيث لا يُجبر الأصم على خوض معركة صغيرة كلما أراد إنجاز أبسط إجراء.

■ وماذا عن الخدمات المتعلقة بالثقافة والفنون؟

- هذه قضية قريبة جدًا إلى قلبى، لأنها مستمدة من تجربة شخصية مع شقيقى «إسلام»، فهو عاشق للسينما والدراما والرياضة، لكن متعته هذه «ناقصة» دائمًا، لأن أغلب الأعمال الفنية لا تُقدم بلغة الإشارة.

أتذكّر أننا حين كنا نذهب إلى السينما، كان يسألنى طوال العرض: «هما بيقولوا إيه؟»، وأظل أترجم له قدر استطاعتى، فى حين يفوته الكثير من الإحساس بالمشهد واللحظة، فلماذا لا تُترجم الأعمال السينمائية والتليفزيونية بلغة الإشارة كما تُترجم بلغات أجنبية؟ لقد شاهدنا تجربة رائعة فى مسلسل «عتبات البهجة» للفنان القدير يحيى الفخرانى، وكانت خطوة إنسانية راقية تُثبت أن التنفيذ ممكن، وأن الفكرة تستحق الدعم.

أضيف إلى ذلك فكرة أراها حلمًا أتمنى أن يتحقق: لماذا لا نمنح الصم وضعاف السمع فرصة لصناعة فنّهم بأيديهم؟ هم مثل غيرهم تمامًا، لديهم مواهب رائعة وحقيقية فى التمثيل والتصوير، ويتمتعون بقدرة كبيرة على الإبداع والتعبير الفنى بطريقتهم الخاصة، لكنهم لا يجدون مساحة حقيقية.

تخيل لو وجدت أفلامًا أو مسلسلات أو مسرحيات تُكتب بطريقة معينة تعبر عن رؤيتهم وتجاربهم الخاصة، وتُعرض فى دور عرض مُخصَصة، أو مهرجانات خاصة بلغة الإشارة.. ستكون نقلة إنسانية وثقافية هائلة.

■ جاءت الرواية مُحملة ببعد إنسانى كبير.. هل هذا مشروع تعمل عليه ويتضمن أعمالًا أخرى تناقش فئات غير الصم والبكم؟

- أنا شخصيًا أميل إلى الكتابة الأدبية التى تحمل بُعدًا إنسانيًا عميقًا، سواء كنت أكتب أو أقرأ. تجذبنى الروايات التى تغوص فى النفس البشرية وتناقش قضايا اجتماعية وفكرية بأسلوب غير تقليدى، يجمع بين العمق والبساطة، والجمال اللغوى والصدق الإنسانى. أحب الأعمال التى لا تكتفى بسرد الأحداث، بل تطرح أسئلة وتفتح مساحات للتفكير، وتدفع القارئ لإعادة النظر فى ذاته وفى المجتمع من حوله.

أؤمن بأن الأدب الحقيقى لا يُكتب لمجرد الحكى، بل ليُحدث أثرًا، أن يُحرك شيئًا فى داخلنا، أو يفتح بابًا نحو فهم جديد للحياة، لذا أكثر ما يجذبنى هو ذلك النوع من الكتابة الذى يبحث عن الحلول لا عن الشكوى، ويحول «الوجع» إلى وعى، والمعاناة إلى رسالة، لأننى أرى أن الكلمة حين تُقال بصدق، يمكن أن تغير الواقع ولو قليلًا.

■ الرواية كُتِبت بتقنية سينمائية عبارة عن مشاهد.. هل قصدت من ذلك تحويلها إلى السينما؟

- كتابة «صوت أصم» بتقنية المشاهد لم تأتِ من نية مُسبَقة لتحويلها إلى عمل سينمائى، بقدر رغبة فى أن يعيش القارئ الرواية لا أن يقرأها فقط.

كنت أرى الأحداث فى خيالى كصور متتابعة، بإضاءة وظلال وحركة كاميرا داخلية، وكأن كل فصل هو مشهد مُصوَّر من فيلم إنسانى كبير. أردت أن يشعر القارئ بأنه يشاهد لا يتخيل فقط، يسمع أنفاس الشخصيات، ويرى تفاصيل نظراتهم ويعيش معهم.

لكن فى الوقت ذاته، لا أنكر أننى كنت أشعر بأن الرواية تحمل روح السينما فى داخلها، ففكرتها ولغتها البصرية، وطريقتها فى الانتقال بين اللقطات والمشاعر، تجعلها بطبيعتها قابلة للتحول إلى عمل بصرى قوى، لو أُتيحت الفرصة لذلك. يمكن القول إننى كتبتها بعين الروائى وقلب المخرج، فالأدب، مهما كانت قوته، يظل محصورًا فى دائرة القُرّاء، بينما حين تتحول الرواية إلى فيلم أو عمل درامى، يمنح ذلك النص حياة جديدة، ويصل به إلى جمهور أوسع بكثير.

السينما والتليفزيون اليوم حاضران فى كل بيت، والشاشات أصبحت الوسيلة الأولى للتفاعل مع القصص والمشاعر والأفكار، بل والهواتف المحمولة نفسها صارت نوافذ مفتوحة على العالم، تُعرض من خلالها آلاف الحكايات يوميًا، لذا، تحويل العمل الأدبى إلى لغة الصورة ليس تقليلًا من قيمته الأدبية، بل هو امتداد طبيعى لها، ويمنحه بُعدًا بصريًا وإنسانيًا أعمق.

ما العمل الذى تعكف على كتابته الآن؟

- أعمل حاليًا على رواية جديدة تحمل طابع الغموض والتشويق، تمزج بين الواقعية والرعب الذهنى فى إطار نفسى عميق، وتحاول استكشاف المناطق المظلمة فى العقل الإنسانى، وتتداخل فيها الحقيقة بالوهم، ويصبح الحدّ الفاصل بين الحلم والواقع غائمًا إلى حدّ الالتباس. من خلال هذا العمل أسعى إلى تقديم تجربة مختلفة، تعتمد على التوتر النفسى والتشويق العقلى أكثر من الاعتماد على الرعب الصريح، لتترك القارئ فى حالة تساؤل وتأمل حتى السطر الأخير.