ديانا دارك: العمارة الأوروبية «مسروقة» من المسلمين

- كاتدرائيتا «كانتربرى» و«نوتردام» ودير «وستمنستر» وبرج «بيزا» المائل مبنية على الطراز الإسلامى

- كنيسة «سان ماركو» وديرا «مويزاك» و«ماريا- لاخ» من الأمثلة الأخرى لتأثير العمارة الإسلامية

- ما يسميه الغرب «الطراز القوطى» ينبغى فى الحقيقة أن يُسمى الطراز «السراسينى» أو «العربى»

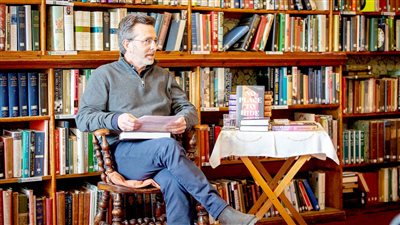

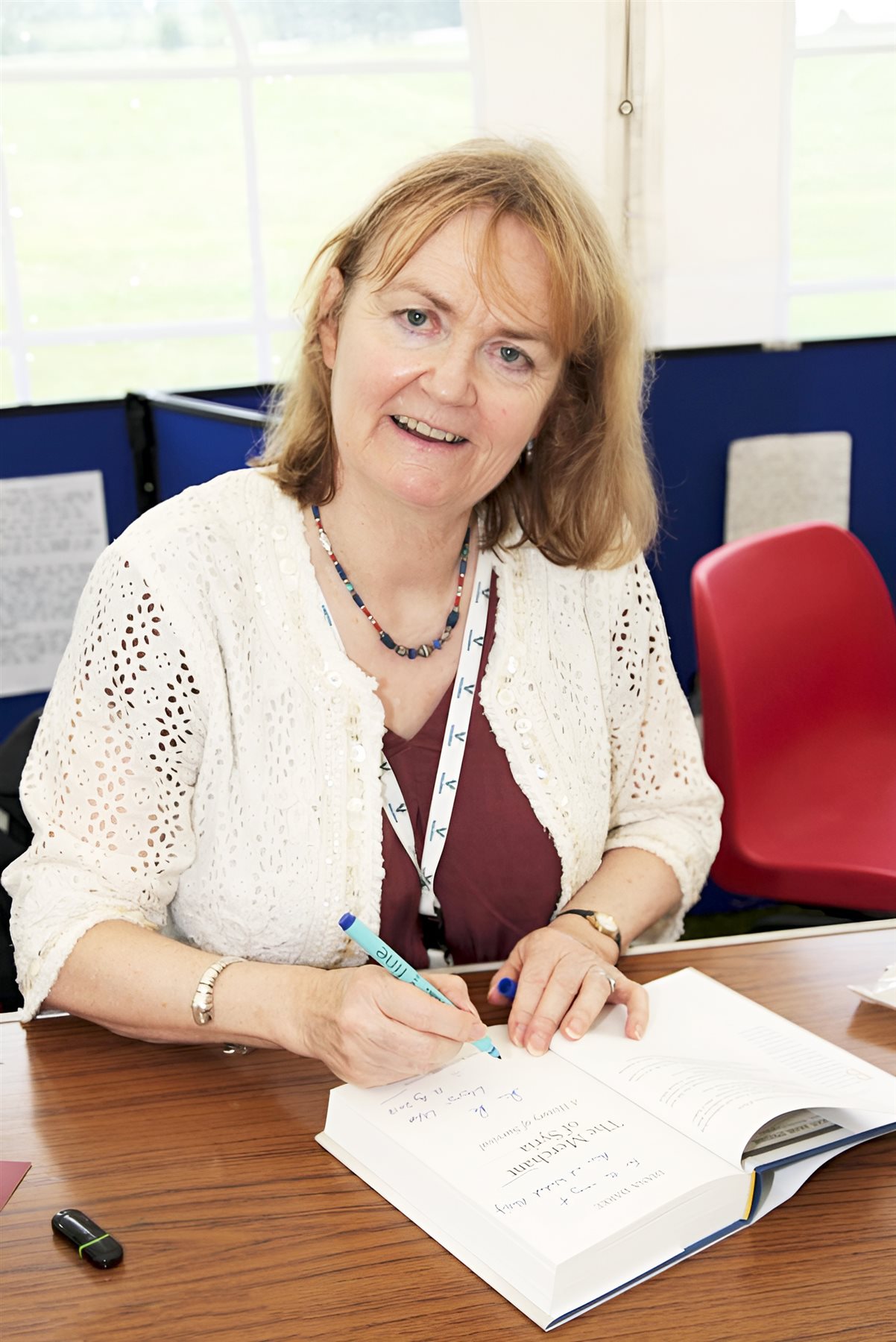

من بين الأصوات الغربية التى اختارت أن تُنصت إلى الشرق لا أن تتحدث عنه، تبرز الكاتبة والباحثة البريطانية ديانا دارك، التى قضت سنوات فى العاصمة السورية دمشق، حيث استطاعت أن تكتشف أسرار تراث المدينة العريقة، من خلال العيش وسط جدرانها القديمة.

فى مؤلفاتها، تكشف «دارك» عن الأثر العميق للحرفيين والفنانين المسلمين فى تشكيل العمارة الأوروبية، وتعيد قراءة التاريخ بعينٍ منصفة تربط بين ضفتى البحر الأبيض المتوسط، لتقول إن أوروبا لم تُبنَ بمعزل عن الشرق، بل قامت على جسور من التفاعل والإبداع المشترك.

فى السطور التالية تحاور «حرف» الكاتبة والباحثة البريطانية عن رحلتها الفكرية فى استعادة هذا التراث المنسى، من خلال مؤلفاتها العديدة فى هذا الإطار، على رأسها: «العمارة الإسلامية: الحرفيون المنسيون الذين بنوا آثار العصور الوسطى فى أوروبا»، و«السرقة من المسلمين: كيف شكّلت العمارة الإسلامية أوروبا».

■ فى كتابك «العمارة الإسلامية: الحرفيون المنسيون الذين بنوا آثار العصور الوسطى فى أوروبا»، تكشفين عن التأثير العميق للفنانين والحرفيين المسلمين على العمارة الأوروبية فى العصور الوسطى.. ما الذى دفعك إلى إعادة قراءة التاريخ المعمارى الأوروبى من هذه الزاوية الجديدة؟

- انبثقت فكرة الكتاب من لحظة إلهام مفاجئة، حين أدركت لأول مرة أن ما يسميه مؤرخو الفن الأوروبيون «الزجزاج النورمانى» أو «العمارة الرومانسكية»، تعود أصوله الحقيقية إلى نمط الزجزاج فى الشرق الأوسط، الذى يرمز إلى الماء. كان المصريون القدماء أول من استخدموه بهذا المعنى. ثم تتبعتُ ظهوره فى العمارة القبطية وبعدها الإسلامية، حيث رآه النورمان لأول مرة عندما غزوا صقلية، التى كانت تحت حكم المسلمين العرب.

بعد ذلك، يظهر هذا النمط فى الأديرة النورمانية الجديدة، مثل دير «مونريالى» فى صقلية، الذى بناه حرفيون مسلمون. ويظهر لأول مرة على الأرض البريطانية فى كاتدرائية «درهام»، وهى مؤسسة نورمانية. أدركت أنه إذا كان هذا هو الطريق الذى دخل به نمط الزجزاج إلى العمارة الأوروبية، فربما تكون سمات أخرى من «العمارة الرومانسكية» قد وصلت إلى أوروبا بالطريقة ذاتها. وهذا ما يتتبعه الكتاب ويبحث فيه.

■ تقولين إن «الحرفيين المسلمين الذين تم أسرهم أو جلبهم إلى أوروبا كانوا بمثابة جسور ثقافية».. هل يمكن أن نعتبر هذا نوعًا من «الاستعمار المعكوس»، أو بالأحرى من أشكال «التلاقح الحضارى»؟

- لا هذا ولا ذاك، بل كان الأمر على الأرجح بدافع عملى بحت. فقد كان الحرفيون المسلمون أكثر مهارة بكثير من نظرائهم المسيحيين فى أوروبا، وكان الحكام المسيحيون ببساطة يرغبون فى أن يتولى أفضل الحرفيين بناء معالمهم الجديدة التى ترمز إلى مكانتهم وهيبتهم. فإذا كنت تملك السلطة والمال فكل ما تريده هو أن تحصل على الأفضل.

■ كيف ترين العلاقة بين النسيان المتعمد لدور المسلمين فى بناء التراث الأوروبى وسياسات الهوية المعاصرة فى أوروبا، خاصة مع تصاعد «الإسلاموفوبيا»؟

- السياسات الراهنة تجعل رسالة هذا الكتاب، وهى أن أوروبا استفادت استفادةً عظيمة من مهارة الحرفيين المسلمين وخبراتهم الهندسية، أكثر أهمية من أى وقت مضى. أحد الدوافع التى حفزتنى على تأليف الكتاب، إلى جانب «السرقة من السراسين»، هو تسليط الضوء على أن القرنَين الـ١١ والـ١٣ شهدا خروج العديد من التأثيرات الإيجابية من العالم العربى الإسلامى. فى المقابل، الشائع اليوم فى أوروبا هو الاعتقاد بأن ما خرج من الشرق الأوسط لا يقتصر إلا على الجوانب السلبية، مثل «الإرهاب الإسلامى المتطرف»!

■ ما أهم الأمثلة على الطابع الإسلامى والعربى فى العمارة الأوروبية؟

- إنها كثيرة للغاية، وتظهر فى كل مكان تقريبًا بمجرد أن تُدرِّب عينيك على ملاحظتها. من بين بعض الأمثلة على ذلك: كاتدرائية «كانتربرى» ودير «وستمنستر»

فى بريطانيا، وبرج «بيزا» المائل وكنيسة «سان ماركو» فى البندقية بإيطاليا، وكاتدرائية «نوتردام» ودير «مويزاك» فى فرنسا، ودير «ماريا-لاخ» وكاتدرائية «شباير» فى ألمانيا، وكاتدرائية «لاردة» ودير «بوبليت» فى إسبانيا.

■ فى كتابك الآخر «السرقة من المسلمين: كيف شكّلت العمارة الإسلامية أوروبا» تقدمين قراءة جريئة تكشف عن الجذور الإسلامية العميقة فى العمارة الأوروبية، من الكاتدرائيات الكبرى إلى الرموز العمرانية التى يُنظر إليها باعتبارها قلب الهوية الأوروبية.. إلى أى مدى يمكن القول إن استخدامك كلمة «سرقة» فى العنوان كان مقصودًا لاستفزاز القارئ الغربى، ودفعه إلى مواجهة حقيقة هذا التراث المشترك الذى غالبًا ما يُنكر أو يُطمس؟

- استخدام كلمة «السرقة» فى العنوان كان مقصودًا جدًا، لأن كلمة «السراسين» التى تعنى «العرب المسلمين» مشتقة من الجذر العربى الذى يعنى «السراقين»، أى أن «السراسين» تعنى «اللصوص أو الذين يسرقون»، ومن ثم فإن العنوان يحمل تورية مزدوجة حول كلمة «السراسين».

المعنى الحقيقى هو «أليس من المضحك أن نُطلق نحن، الأوروبيين، على السراسين اسم اللصوص، بينما كنا نحن من أخذ عنهم أشياء كثيرة، أى تصاميمهم المعمارية؟!».. قال كريستوفر رين، المعمارى البريطانى العظيم الذى بنى كاتدرائية «القديس بولس»، قبل ٣٠٠ عام: «ما نُسميه الطراز القوطى ينبغى فى الحقيقة أن يُسمى الطراز السراسينى»، ولهذا السبب تضمَّن العنوان كلمة «السراسين».

■ فى كتابك «العثمانيون: إرث ثقافى» تبرزين كيف امتدت الإمبراطورية العثمانية لقرون، ليس فقط كقوة سياسية وعسكرية، بل أيضًا كحاضنة لثقافات متعددة وملتقى للتقاليد الشرقية والغربية.. ما الذى حاولتِ تصحيحه فى صورة الدولة العثمانية؟

- شعرتُ بأن المؤرخين ركزوا بشكل مفرط، فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية، على تدهورها وسقوطها، حتى أصبح كل ما يرتبط بها سلبيًا. لكن فى الواقع، فإن أى إمبراطورية امتد حكمها ٦٠٠ عام، وتوسعت لـ٣ قارات، وحكمت ٧٢ مجموعة عرقية، لا بد أنها أنجزت شيئًا جيدًا. لذا رغبتُ فى إبراز إرثها الثقافى الهائل، الذى ما زال كثير منه حاضرًا بيننا حتى اليوم. ولإظهار اتساع هذا الإرث اخترت أن أكتب الكتاب وفقًا للموضوعات لا بالتسلسل الزمنى.

■ عشتِ فترة طويلة فى دمشق وكنتِ شاهدة على تفاصيل الحياة اليومية والثقافية بها.. كيف تصفين المشهد الثقافى السورى قبل اندلاع الحرب؟

- كانت الساحة الثقافية فى سوريا غنية جدًا من نواح عديدة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت تُقام عروض أوبرا حية محلية، وأخرى لفرق زائرة من الخارج، إلى جانب عروض دراويش «المولوية»، والعديد من الحفلات الموسيقية فى أماكن متنوعة، علاوة على عدد كبير من محترفات الفنانين. لم يحدث كل ذلك بفضل «الأسد» أو بفضل نظامه، فرغم أنه، وزوجته خاصة، كانا يحبان أن يُنسب إليهما الفضل فى ذلك، الحقيقة، وببساطة، أن الشعب السورى يتمتع بقدر عالٍ من الإبداع والثقافة.

■ بوصفك متخصصة فى العمارة السورية، كيف تنظرين إلى التدمير الواسع للمدن القديمة والمعالم الأثرية مثل حلب وتدمر؟ وهل فقدت سوريا بذلك جزءًا من ذاكرتها الثقافية؟

- رغم أن التغطية الإعلامية جعلت معظم الناس يظنون أن الدمار الذى لحق بالمواقع الثقافية فى سوريا كان واسع النطاق، فإنه أصابت معظم الأضرار فى الواقع الأحياء السكنية المتمردة داخل المدن، لا المواقع التراثية التاريخية. نجت المدينة القديمة فى دمشق تقريبًا من الدمار بالكامل، ورُممت الأسواق المحترقة إلى حد كبير، فى كل من حلب وحمص. كما أُعيد ترميم قلعة حلب وجامع خالد بن الوليد فى حمص، وكنيسة أم الزنار. أما أكبر الخسائر فكانت فى تدمر، حيث فجَّر تنظيم «داعش» معبد بل والأبراج الجنائزية. لكن جزءًا ضخمًا من الآثار نجا، ولا يزال الكثير منها بانتظار التنقيب. وفى رأيى أن الذاكرة الثقافية السورية أصبحت أقوى مما كانت عليه، لأنها اليوم موضع تقدير أكبر لما تحمله من ثراء هائل.

■ هناك من يرى أن أول ما تسعى إليه السلطات الاستعمارية أو الأيديولوجيات المتعصبة هو تدمير المعالم التاريخية، باعتبار أن محو الذاكرة الثقافية يسهل السيطرة على الأجيال الجديدة وفرض هوية بديلة عليها.. إلى أى مدى توافقين على هذه الفرضية فى ضوء خبرتك بسوريا، وتجاربك البحثية فى التراث المعمارى؟

- ليس تمامًا، فهذه كانت طريقة تفكير تنظيم «داعش». لكن فى كثير من الأحيان كان هوس «داعش» الأساسى هو جنى المال من خلال نهب القطع الأثرية من المواقع الأثرية فى سوريا. كما استخدم التنظيم مدينة تدمر كوسيلة دعائية للفت انتباه العالم.

■ فى رأيك كيف أثرت سنوات الحرب الطويلة على البنية الثقافية السورية، من مسارح ودور سينما ومعارض فنية إلى الحياة الأدبية والجامعية؟

- من الطبيعى أن النسيج الثقافى فى سوريا اضطر إلى التجمّد جزئيًا خلال سنوات الحرب الـ١٤. غير أن الحرب، فى الوقت ذاته، تلهم كثيرًا من الفنانين لإنتاج أعظم أعمالهم، إذ يُعد الفن وسيلة للتعبير عن المقاومة حين تُقمع سائر أشكالها الأخرى. أعتقد أن الحياة الثقافية فى سوريا ستزدهر ازدهارًا كبيرًا فى السنوات المقبلة، مع عودة اللاجئين وتدفّق التمويل إلى البلاد، دعمًا لما واصل إنتاجه أولئك الذين بقوا داخلها طوال هذه السنوات.

■ هل تعتقدين أن الثقافة السورية تمكنت من الصمود كجزء من مقاومة المجتمع، أم أنها تمزقت شأنها شأن باقى المكونات الاجتماعية والسياسية؟

- لم يتصدع هذا النسيج بل على العكس ازداد قوة. فالمقاومة تجعل الناس أكثر صلابة.

■ كثير من المبدعين السوريين وجدوا أنفسهم فى المنافى بعد الحرب.. إلى أى مدى شكّلت الهجرة والشتات فرصة لإعادة صياغة الثقافة السورية بلغة عالمية؟

- سيحدث هذا حتمًا إلى حد ما، لكننى أؤمن بأن الثقافة السورية، فى جوهرها، ستخرج من ذلك أكثر قوةً وتمسكًا بهويتها الفريدة.

■ كيف تقرئين ملامح الحياة الثقافية فى سوريا اليوم وقد أصبحت تُدار من سلطة ذات خلفية جهادية يقودها أحمد الشرع؟

- ملاحظتى هى أن حكومة «الشرع» تعتزم بوضوح السماح باستمرار جميع جوانب الحياة الثقافية، مع احترامها تقاليد مكوّنات سوريا المتنوعة. لا أرى أن حكومة «الشرع» الحالية إدارة ذات توجه أيديولوجى سياسى، بل أراها إدارة براجماتية تسعى إلى إتاحة حرية التعبير فى مجالات المسرح والسينما والموسيقى، ما دامت تعبّر عن تنوّع المجتمع السورى. لا أعتقد أيضًا أن الخلفية الجهادية للرئيس السورى تعبّر عن شخصه اليوم. فقد كانت وسيلة لتحقيق غاية محددة، تمثلت فى التخلص من نظام «الأسد». والآن بعدما نجح فى ذلك، ليست لديه أى نية لاتباع أجندة جهادية، فذلك النهج استنفد غرضه ووقته.

لقد حان الآن وقت الانتقال إلى مقاربة أكثر شمولًا، تعترف بجميع السوريين، مهما كانت ديانتهم أو معتقداتهم، كمواطنين متساوين فى الحقوق. صرّح «الشرع» علنًا بأنه، بمجرد عودة اللاجئين من الخارج، وتمكين النازحين داخل البلاد من الحصول على بطاقات هوية رسمية، يؤيد إجراء انتخابات يحصل فيها كل مواطن على صوت واحد، وهو ما سيستغرق ٣ أو ٤ سنوات لتحقيقه، وهو إطار زمنى واقعى.

■ ما طبيعة العلاقة المتوقعة بين المثقفين والسلطة فى سوريا اليوم؟ هل سنشهد موجة من المهادنة والصمت، أم أن المثقفين سيجدون طرقًا مبتكرة للمقاومة الثقافية؟

- لا توجد حاليًا أى قيود على حرية التعبير فى سوريا، وجميع الصحفيين المحليين والأجانب أحرار فى السفر إلى أى مكان داخل البلاد، وطرح ما يشاءون من أسئلة. وهذا وحده كافٍ ليقول الكثير. ففى عهد «الأسد» كان الصحفيون يخضعون لرقابة صارمة، ولم يكن يُسمح لهم بالتنقّل بحرية.

■ ماذا تتوقعين لمستقبل الثقافة فى سوريا؟

- أعتقد أنه مع استقرار سوريا، وبدء مرحلة إعادة الإعمار، سيعود المزيد من السوريين الذين غادروا البلاد، سواء فى عهد عائلة «الأسد»، أو خلال سنوات الحرب، للمشاركة فى بناء وطنهم من جديد. عيّنت الحكومة السورية الجديدة عددًا من الكفاءات المتميزة، من السوريين الذين كانوا جزءًا من الشتات، ومن الذين لم يغادروا البلاد قط. فى رأيى، فإن هذا يبشّر بمستقبل واعد لهوية سوريا الثقافية.