حوار مع سعيد الشحات عن الصحافة والناس والحياة وأشياء أخرى

ختم الجودة.. صاحب موسوعة «ذات يوم»: لست مؤرخًا ولكننى راوٍ للتاريخ

- أبى اشترى راديو فى الستينيات احتفالًا بمولدى فصار هذا الجهاز ملاذى وأمدنى بثقافة سماعية لا مثيل لها

- قريتى «كوم الأطرون» كانت المنبع الذى نهلت من حكاياته الواقعية والفلكلورية والخيالية ما كوّن وجدانى

- «ذات يوم» وُلدت من رحم تساؤل: ما الذى يمكن أن أقدمه بعد سنوات العمل الصحفى ويبقى للأجيال القادمة؟

- أمتلك فى جعبتى حصيلة كبيرة من حكايات الكبار معى مثل كارم محمود وأحمد شفيق كامل والإذاعى أحمد سعيد أتمنى أن يسعفنى القدر لإخراجها فى كتب

- هالنى قدر الجرائم التاريخية التى تُرتكب فى حقنا عبر وسائل التواصل الاجتماعى بترويج أكاذيب لم تحدث

- الفنان سمير صبرى حاول أن يحول «ذات يوم» إلى حلقات تليفزيونية لكن المشروع توقف لأسباب إنتاجية

- أثارتنى شخصية كمال الطويل وقلقه الدائم وقدرته على الاستغناء طالما لا يتوافق المستغنى عنه مع مزاجه وعاطفته

- ز ياد الطويل أمدنى بكنز ثمين عن والده ساعدنى فى خروج الكتاب بهذا الزخم المعلوماتى

- حكايات أبى وأصدقائه على سطح بيتنا فى سهرة «الست» الشهرية ألهمتنى بموضوع كتابى الأول «أم كلثوم وحُكام مصر»

- خصصت فصلًا فى كتاب كمال الطويل لمناقشة علاقته بالسياسة وأسرار ترشحه على قوائم الوفد على الرغم من كونه ناصريًا

لكل منتج جيد «ختم جودة»، وظنى أن هذا الرجل الذى تقرأ حوارى معه الآن، هو خير تعبير عن ذلك المعنى النادر فى حقل المعرفة والتأريخ والصحافة، اسمه سعيد الشحات وهو غنى عن التعريف فى الوسط الصحفى، كل موضوعاته الصحفية تحمل تلك العلامة السحرية للجودة، إنتاجه المهنى من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تجد له مرتجعًا أو بالأحرى تكذيبًا لحدث أو موقف كتب عنه، لأن الرجل ببساطة يملك بين جنبيه ضميرًا مهنيًا يقظًا مشتعلًا، تستشعر ظله وسطوته فى كل حلقة من حلقاته اليومية البديعة التى داوم على نشرها منذ أكثر من عقد وهى «ذات يوم»، كل معلومة مهما كانت ضآلتها لا بد أن تتأكد أنها مرت على فلاتر عدة يمتلكها الرجل، تفرز السمين من الغثّ، وتستبعد شلالات الأكاذيب و«التأليفات» التى ينضح بها هذا العالم السفلى الرهيب المسمى بـ«الإنترنت».

سعيد الشحات هو المقابل الموضوعى لحالة الاستسهال والسيلان المعرفى فى رواية التاريخ الشخصى للمشاهير، التى أصابت عالم المعرفة «سريعة التحضير» المعروفة بالسوشيال ميديا، هو رجل يعرف قدسية الكلمة وأهمية المعلومة أو الحكاية، خاصة تلك المتعلقة بتاريخ مر شخوصه من برزخ الحياة المؤدى إلى العالم الآخر، وانتهى كل شىء، وليس علينا سوى استرجاع مجريات هذا التاريخ بأكبر قدر من الحرص على سلامته وتنقيته من الأكاذيب والزوائد التى لحقت به عبر العقود المتتالية طبقًا لأهواء الرواة والناقلين، سعيد الشحات يجتهد فى فعل ذلك منذ سنوات بدأب وإخلاص نادرين.

مؤخرًا صدر الكتاب السابع للأستاذ سعيد الشحات عن دار ريشة وهو كتاب «كمال الطويل - طيب يا صبر طيب» عندما يقع فى يديك، ستأسرك بساطة الفكرة التى بنى عليها حكايته لسيرة هذا الموسيقار العظيم، حيث قسّم الكتاب إلى حوالى ٧٠ فصلًا مكثفًا، كل فصل هو خطوة للأمام فى حياة الطويل تمهد للفصل التالى الذى لن يقل عنه بالضرورة أهمية ولا قيمة، وكما هى عادة كتابات الشحات، فالرجل لم يكتفِ بالحكاية بل وضع كل موقف فى سياقه التاريخى والإنسانى ملتحفًا بثقافته الموسوعية وقائمة مراجعه الضخمة، ثم تكثيف كل ذلك فى فصل قصير تشعر معه أنك أمام تكوين «بازل» شديد الإتقان، لو حذفت منه حرف جر فقط، فربما انهار البناء كله أو تخلخل، كل كلمة لها قيمة وفى مكانها بالضبط، لم توضع كلمة على سبيل الحِلية أو التعبير البلاغى، فهى بالضرورة تساعد فى رسم الصورة، أو تأطيرها، تجده مثلًا فى الفصل الأول الذى سماه «مصر التى ولد فيها كمال الطويل»، قد رسم لنا فى ثلاث صفحات ونصف الصفحة فقط صورة شديدة الوضوح للقاهرة فى محيط يوم ميلاد الطويل ١١ أكتوبر ١٩٢٣، لنعرف الظروف السياسية والاجتماعية والفنية التى وُلد فيها الطفل كمال فى منزل المهندس محمود ذكى عبدالحميد الطويل.. ثم تتوالى فصول الكتاب الممتع ومعها فصول من حياة رجل ترك بصمة عظيمة على جدران التاريخ الموسيقى المصرى والعربى.

رأينا أن نستغل فرصة صدور كتاب كمال الطويل لنلقى نظرة أشمل وأوسع على تجربة كاتبه سعيد الشحات، ونحكى معه، عنه وعن «ذات يوم» وعن قرية «كفر الأطرون» بطوخ وعن مجموعة اليقظة التى حفرت له ولأبناء قريته طريقًا للتنوير فى ثمانينيات القرن الماضى، وعن حواراته الغنية مع كبار وعما يدخره من أسرار لكبار آخرين لم ترَ النور بعد، مثلما سيكشف لنا عن مخزون آخر من المذكرات التى فى حوزته، جمعها بنفسه، عبر سنوات عمره الصحفى الطويلة وينتظر اللحظة المناسبة للكشف عن خبيئته واحدة بعد الأخرى.

هيا بنا إلى عالم سعيد الشحات..

■ فى البداية سألته عن نشأته وطلبت منه أن يستدعى مشاهد بنائه الأولى كما يتذكرها فقال:

- نشأت فى بيئة ريفية بقريتى كوم الأطرون، طوخ، قليوبية، وتركت هذه البيئة أكبر الأثر فى تكوينى، عاصرت تحولاتها، تعلمت القراءة والكتابة فى كتابها قبل أن ألتحق بالمدرسة، وكنت أقضى نهارى بين حقولها الخضراء، أزرع وأحصد، وأعمل فى العطلة الصيفية بالأجر رغم رفض والدى الشديد، لكن رغبتى فى خوض التجارب كانت تجعلنى أتحايل على هذا الرفض، فأذهب صباحًا ودون علمه إلى «تنقية» أشجار القطن من «الدودة» قبل أن تفقس مقابل ثمانية قروش فى اليوم، من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساء، ثم أعمل فى جمع محصول القطن مقابل أجر أعلى، بالإضافة إلى أعمال أخرى فى مجال الزراعة.

أتاحت لى هذه الأعمال وأنا فى مرحلة الطفولة الاحتكاك بمَن هُم أكبر منى سنًا، واستمعت منهم إلى الحكايات الواقعية من تاريخ قريتنا، وحكايات فلكلورية، وأخرى خيالية، وكان أبى بما له من هيبة وسيرة طيبة يأتى ذكره فى بعضها مقترنًا بسيرة جدى الذى توفى عام ١٩٣٦ تقريبًا، وكان والدى فى السادسة من عمره، هذا الجد الذى اكتشفت حين كبرت أننى امتداد له فيما يتعلق بالشأن الثقافى ولكن بسمات أخرى.

■ أبديت اندهاشى متسائلًا: كيف لجدك الذى مات قبل ميلادك بكل تلك السنوات أن يؤثر فى تكوينك الثقافى لهذا الحد؟

- سأحكى لك قصة قصيرة حدثت معى وأنا فى أول شهر لى بالجامعة عام ١٩٧٩ عندما جاء أحد شيوخ القرية ووجهائها وكان يتحدث بالعربية الفصحى التقيت به بالصدفة، وسألنى: «هل أنت حفيد مأذون القرية وخطيب مسجدها الراحل؟، أجبت : نعم، ثم سأل: أين تدرس؟، قلت له: فى كلية دار العلوم، رد: إذن لم يخرج العلم من داره».

لم يبتعد هذا الشيخ عن الحقيقة، فجدى كان أزهريًا لكنه لم يلتحق بجامعته، وكان مأذونًا لقريتنا وأول خطيب لأول مسجد فيها، ومفتيًا لأهلها فى أمورهم الدينية والحياتية، ومما سمعته من الحكايات التى تُروى عنه، أنه كان يخرج من داره إلى المسجد لخطبة الجمعة فى موكب من رايات الطرق الصوفية كنوع من التقدير له ولمكانته الدينية، ويجلس بعد العصر فى ساقية العائلة ويأتى إليه من لهم حاجة وشكوى بالإضافة إلى الاستماع إلى حكاياته الدينية والحياتية التى كان بارعًا فى ذكرها.

كان أبى الولد الوحيد على أختين، ولما توفى والده قررت جدتى أن تلحقه بالتعليم الأزهرى بالقدر الذى يتيح له تعلم القراءة والكتابة بقدر ما، وأخرجته بعدها خوفًا عليه من الإجهاد، وتحملت هى مسئولية تربيته والقيام بأعمال الزراعة الشاقة فى الأرض التى تركها جدى، فاكتسبت قوة فى شخصيتها، وتعاملت مع الرجال المحيطين بها بندية، ووقفت فى وجه العواصف دون خوف.

■ يبدو أن الجدة هى الأخرى لها نصيب من مخزونك الوجدانى؟

- هذا صحيح فقد عاصرت جدتى حتى مرحلتى الإعدادية، واستمعت منها الكثير من الحكايات عن الجد الذى راح مبكرًا، والزمن الذى كان فيه، ومرشحى حزب الوفد فى منطقتنا الذين كانوا يأتون إليه، وسمعتها تغنى بطريقة «التعديد» لسعد زغلول: «ياما خدوك على مالطة/ وكل ده مفيش ولا غلطة/ يا سعد يا نور العين»، والغريب أن الأيام دارت وقال لى الفنان الكبير محمد رشدى بعد أن تعرفت عليه وأثناء تسجيلى معه لمذكراته نفس هذه الأغنية، وكانت أمه تغنيها له بأسلوب «التعديد» أيضًا.

ترك جدى مئات الكتب والمجلدات وكراريس كان يكتب فيها بخط يده وبريشة ومحبرة، ووثائق الزواج لأهل القرية، واحتفظت جدتى بها فى حجرة بدارنا لسنوات طويلة، ولم يهتم أبى بها، وأكثر ما فعله أنه احتفظ بها فى صومعات كبيرة فوق سطح دارنا كانت معدة لخزين القمح، وظلت بها لسنوات، ولعدم الدراية بأهميتها، كانت أمى تنادينى يوميًا: «يا سعيد اطلع فوق السطح هات شوية ورق عشان نحمى الفرن»، كنت فى حوالى السنة الخامسة ثم السادسة من المرحلة الابتدائية، وأتذكر أننى أحيانًا كنت أستغرق فى قراءة ما فى هذه الأوراق دون أن أفهمه، لكننى أحتفظ ببعض العناوين، مثل تفاسير «ابن كثير» و«القرطبى»، ومجلدات مثل «نهج البلاغة» و«ألف ليلة وليلة» و«الأغانى للأصفهانى»، وعشرات الأعداد من جرائد أذكر منها «اللواء» و«المؤيد» و«الأهالى»، وكراسات مكتوب فيها أشياء عن حزب الوفد، وثورة ١٩١٩، وظرف جواب فاخر لا أنسى شكله وملمسه الناعم مرسل إليه من جلالة الملك فؤاد، وأوراق أخرى، مثل وثائق الزواج التى تكشف عن شبكات المصاهرات بين العائلات فى القرية، وكذلك طبيعة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعائلات من واقع قيمة المهور المدفوعة والمثبتة فى كل وثيقة، وللأسف ذهب كل ذلك يومًا بعد يوم إلى الفرن دون أن نعرف قيمته وقت ارتكاب هذه الجريمة.

■ ماذا عن الوالد إذن وهل كان له تأثير على تفكيرك بعد ذلك واتجاهاتك؟

- والدى بالطبع كان تأثيره مباشرًا علىّ، لأننى عشت معه بخلاف جدى الذى لم أره، فبالرغم من أنه لم يحظَ بالتعليم، لكنه كان حكيمًا صاحب هيبة فى عائلته وقريته، بالرغم من أنه توفى صغيرًا فى السابعة والأربعين من عمره بعد معاناة كبيرة مع أمراض ناتجة من البلهارسيا، وكانت وفاته فى الأسبوع الأول من عامى الجامعى الأول بكلية دار العلوم عام ١٩٧٩.

ولم يوجهنى والدى إلى شىء محدد فى اختيارى لدراستى الجامعية، كان همه الأول أن أكون جامعيًا وفقط فى وقت كان عدد الطلاب الجامعيين فى قريتنا يعدون على الأصابع، وكان يستمد ثقافته من الراديو الذى اشتراه فى الستينيات تعبيرًا عن فرحته بمولدى وللاستماع إلى نشرات الأخبار، وأم كلثوم وخطب جمال عبدالناصر، وكبار مقرئى القرآن الكريم وخاصة محمد رفعت ومصطفى إسماعيل وعبدالباسط عبدالصمد والمنشاوى والبنا، وباعتبارى ابنه المدلل كنت أجلس معه أثناء ممارسته لهذه الهواية، ما زودنى بثقافة سماعية سياسية وثقافية وفنية، أدت إلى تميزى بين زملائى فى المدرسة الابتدائية.

■ قبل أن نخرج من قريتك أريد أن أسأل عن مجموعة «اليقظة» التى أهديتها كتابك الأخير عن كمال الطويل؟

- هى مجموعة بدأت فى النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضى فى قريتنا وبدأها أنا والكاتب جمال الجمل ثم ضمت تباعًا الكاتبين الراحلين أحمد مراد الجمل وسيد رزق ثم آخرين حتى وصل عددها إلى عشرات، واستهدفت إحداث عملية تنوير فى القرية وما حولها بعقد ندوات فكرية وعمل مجلة غير دورية اسمها اليقظة ومهرجانات فنية حضرتها الفنانة فردوس عبدالحميد وسهير المرشدى والشاعر جمال بخيت والكاتبة فتحية العسال والكاتبة أمينة شفيق والفنان أحمد إسماعيل ووجيه عزيز وأسامة انور عكاشة وأبطال ليالى الحلمية، وكنا كل صيف نعقد ندوات أسبوعية لمناقشة كتب، ومع مرور الوقت اتسعت هذه المجموعة لدرجة كبيرة ومارست أنشطة اجتماعية أخرى مثل عمل أسواق خيرية قبل افتتاح المدارس يذهب مكسبها إلى الطلاب الفقراء، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية للطلاب كما اجتذب هذا النشاط مجموعة من بنات القرية، وكان ذلك تحديًا كبيرًا، ومن نتائجه تقديم الكاتبة والناقدة المعروفة ناهد صلاح وللعلم فإن مجموعة اليقظة قدمت نحو ١٧ صحفيًا عضو نقابة كلهم من قرية واحدة، هذا بخلاف أنه من بينها الآن أطباء ومستشارون وأساتذة جامعة ومهندسون.

■ ضاحكًا قلت له أرى أن الأقدار كانت تدفعك تجاه الصحافة بكل عزم.

- أجاب مبتسمًا: هذا صحيح فقد دفع تميزى الثقافى هذا عن أقرانى بعض أساتذتى فى المدرسة إلى الاهتمام بى، وتنبأ أحدهم، أتذكر اسمه جيدًا «الأستاذ إسحق»، بأننى سأكون صحفيًا.

علق فى ذهنى تنبؤ أستاذى إسحق فأقبلت على القراءة بنهم، وممارسة الصحافة بشكل مبتدئ كعملى مجلات الحائط خاصة فى مراحل دراستى الابتدائية والإعدادية، وبعد الثانوية اخترت كلية دار العلوم حبًا فى دراسة الأدب الذى رأيته أيضًا بابى إلى ممارسة مهنة الصحافة، وأذكر أننى بدأتها فى السنة الثالثة بالكلية بحوار أجريته مع أستاذى الطاهر أحمد مكى، ونشرته جريدة الخليج الإماراتية وكان الأستاذ حمدين صباحى هو مراسل «الخليج» وقتها، وأثار الحوار أكثر من رد عليه، ما شجعنى على عمل موضوعات أخرى لنفس الجريدة.

بعد تخرجى فى كلية دار العلوم التحقت بالعمل فى مركز إعلام الوطن العربى «صاعد»، وكنت مع آخرين هم الآن من كبار الصحفيين والكُتّاب، وكان «صاعد» مركزًا للخدمات الصحفية للصحف والمجلات العربية، وعبره نشرت عشرات التحقيقات والحوارات الصحفية، التى لفتت الانتباه لى حينها.

■ هل تتذكر أيًا من تلك الموضوعات الصحفية؟

- نعم بالطبع، أذكر منها لقاء نادرًا جمع الشاعرين الكبيرين محمود درويش وسميح القاسم، وشاركنى فيه الصديق الراحل مجدى حسنين، كما حررت مذكرات المطربين الكبيرين، محمد رشدى وكارم محمود، وتزامن عملى فى مركز «صاعد» مع عملى أيضًا فى جريدة «صوت العرب» ومجلة «الموقف العربى» وكان يمتلكهما الأستاذ عبدالعظيم مناف رحمه الله، وعلى صفحات «صوت العرب»، أجريت حوارات عديدة، أذكر منها حوارى مع المفكر الفلسطينى الدكتور أحمد صدقى الدجانى مع بدايات انتفاضة الحجارة الأولى، وكان وقتها عضوًا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنه كان معارضًا لنهج زعيمها ياسر عرفات، وحذر فى حواره لى من أن تؤدى الانتفاضة إلى حلول استسلامية، وطرح مبادرة لإعادة اللحمة تحت راية المنظمة، وأحدث هذا الحوار ردود أفعال لدى القيادات الفلسطينية، وطلبه ياسر عرفات وتم إرساله إليه فى تونس عبر جهاز الفاكس.

كانت محطتى الصحفية التالية فى جريدة «العربى» لسان حال الحزب الناصرى عام ١٩٩٢، وكنت ضمن الدفعة الأولى من المؤسسين، وشاركت فى اجتماعات تحضيره تحت قيادة الكاتب الكبير الأستاذ كامل زهيرى أولًا، ثم الأستاذ محمود المراغى، وكنت مندوبه فى مجلس الشعب منذ عام ١٩٩٤، ومن تحقيقاتى المبكرة على صفحات «العربى»، تحقيق بعنوان « فضيحة اسمها سمير رجب» وكان عن ترشيحه لرئاسة نادى الشمس ضد وزير الرى السابق عصام راضى، وكان هذا التحقيق من الأسباب التى أدت إلى طلب الرئاسة منه بالانسحاب من السباق، حيث أعلن ذلك فى اليوم التالى لنشر التحقيق، بالإضافة إلى تحقيقاتى السياسية والاجتماعية فى «العربى» كان يشدنى الحنين دائمًا إلى الموضوعات الثقافية والفنية، فحاورت الكاتب الروائى الكبير السعودى عبدالرحمن منيف فى منفاه الاختيارى بسوريا عام ١٩٩٦، ونشرت مقالات موسعة عن رواية «الحب فى المنفى» لبهاء طاهر، و«حالة الانكسار» فى رواياته وروايات علاء الديب ورضوى عاشور ومحمد المنسى قنديل.

وأثناء عملى فى جريدة «العربى»، حصلت عام ١٩٩٨ على إجازة، وانتقلت للعمل مديرًا لتحرير مكتب جريدة البيان الإماراتية بالقاهرة تحت رئاسة نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، وبعده الكاتب والمفكر الراحل الدكتور محمد السيد سعيد، ثم توليت رئاسة المكتب فى آخر شهوره عام ٢٠٠٥، وبعد توقفه انتقلت للعمل فى صحيفة «المصرى اليوم» إلى عام ٢٠٠٧، وحصلت خلالها على جائزة نقابة الصحفيين فرع الحوار عن سلسلة حوارات «الأزمة والمستقبل»، ثم قدمت استقالتى من «المصرى اليوم»، لأشارك فى تأسيس «اليوم السابع»، وتوليت موقع مدير تحريره، وفى عام ٢٠١٤ بدأت على صفحاته نشر بابى اليومى «ذات يوم»، وأواظب على نشره يوميًا منذ ١٢ عامًا.

■ أوقفت استرساله الشيق، لأنبهه ألا يغادر تلك المحطة سريعًا وهى محطة «ذات يوم» .. كلمنى عن هذا المشروع المدهش يا أستاذ سعيد:

- الحقيقة أن تجربة «ذات يوم» هى الأكثر أهمية فى مسيرتى الصحفية، وبدأتها عام ٢٠١٤ فى «اليوم السابع»، وبتشجيع من رئيس التحرير الصديق خالد صلاح، كنت وقتها أقف فى مفترق طرق بالنسبة لحياتى الصحفية، وأطرح على نفسى سؤالًا: ما الجديد الذى يمكن أن أقدمه بعد سنوات طويلة فى معترك العمل الصحفى، تحريرًا وإدارة ؟، وما الذى سأبقيه لاسمى، فالمناصب تزول، كما أن الموضوعات الصحفية تأخذ وقتها وتنتهى أيًا كانت أهميتها، وأخيرًا اهتديت إلى تقديم باب يومى يستدعى أحداثًا تاريخية، وشجعنى على ذلك تصميمى على مواجهة كم الأخطاء الفادحة التى تصل إلى حد الجريمة فى الأحداث التاريخية، وأسهم فيها بشكل كبير الانتشار الجنونى لشبكات الاتصال الحديثة كالفيسبوك، فمن خلالها نقرأ أكاذيب وجرائم تاريخية لا حصر لها، وبكل أسف يقع الكثير من أبنائنا الصحفيين فى مصيدتها، فما بالنا بالقراء العاديين، وهذه الجريمة لا يرتكبها أناس عاديون وفقط، وإنما التيارات الإرهابية والمتصهينة بذكاء وفاعلية ونشاط عبر صفحات مخصصة لذلك لتبث سمومها لتزييف الوعى.

كان التحدى أمامى هو، كيف يمكن تقديم ما أريده بصورة تصل إلى مختلف الطبقات الثقافية من القراء؟، وكانت الإجابة فى التحرى والبحث عن الحقيقة فى كل حدث أتناوله وذلك بالرجوع إلى المصادر الحقيقية والموضوعية، واختيار زاوية أراها مناسبة لتقديمها، ثم بعد ذلك - وهذا هو الأهم- طريقة تقديمها، أى كتابتها بأسلوب سهل خالٍ من التقعير والتنظير، ويغلب عليها الأسلوب القصصى والدرامى الأقرب إلى السيناريو، مع ذكر كل مصدر لكل معلومة، ويكون كل ذلك فى مساحة تتراوح بين ٦٠٠ و٧٠٠ كلمة.

■ اسمح لى أن أقول لك إن خلطة «ذات يوم» بهذه المقادير صعبة جدًا.. حدثنا عن سر تلك الخلطة؟

- الأمر صعب بالطبع لكنه بسيط لو توافرت لدىّ عدة عوامل أحتاجها، وأهمها، أن يكون بحوزتى مكتبة كبيرة متنوعة وشاملة، والبحث المستمر بين صفحات الكتب عن التواريخ المهملة والحكايات المنسية، ولا يقتصر ذلك على الحكايات السياسية، وإنما يمتد إلى مجالات الفكر والثقافة والفن والاقتصاد والأحداث الاجتماعية، وتسليط الضوء على أبطالها وجوانبها المنسية، وكثيرًا ما وجدت أحداثًا تروى دون أن تكون مقرونة بتواريخ، فأبذل الجهد لكى أعثر على تاريخها، وأقوم بتدوين كل ذلك فى أجندات خاصة بى، بأن أكتب فيها الأحداث التى توصلت إليها لكل اليوم، وأكتب مراجعها ورقم الصفحات فيها، وفى وقت الكتابة أختار منها ما أراه مناسبًا، وقد يصادف أن بعضه يكون مناسبًا للظرف التاريخى الذى نعيشه، وأفعل ذلك كالتلميذ الذى يذاكر دروسه، فأنا أقضى يوميًا ساعات طويلة فى البحث والتدقيق ثم الكتابة والاختصار بطريقة المونتاج، حتى أصل إلى الشكل الذى يصل إلى القارئ.

■ متى شعرت بنجاح هذا الباب، ونوعية ردود الأفعال التى وصلتك؟

- اختبرت نجاح «ذات يوم» بعد شهور قليلة من بدايتها فى أول يناير ٢٠١٤، وأذكر مثلًا أن الفنان الراحل سمير صبرى زار «اليوم السابع»، وجاء إلى مكتبى ليقدم لى التحية والإعجاب عليها، وأبدى رغبته فى أن يحولها إلى حلقات تليفزيونية، وبالفعل عقدنا عدة جلسات عمل، لكن المشروع لم يكتمل لأسباب إنتاجية، وهو ما حدث أيضًا من أحد المعدين بالتليفزيون المصرى.

وكذلك الدكتور مصطفى الفقى طلب أن يرانى فى مكتب رئيس التحرير الأستاذ خالد صلاح، وفور أن رآنى، قال لى بالضبط: «عايز أعرف انت بتكتب الكف ده يوميًا إزاى»، رافعًا كفه كعلامة على مساحة كل حلقة على صفحة الجريدة، كما تلقيت اتصالات إشادة من الكاتب الروائى الراحل جمال الغيطانى، والإعلامى الكبير عبدالوهاب قتاية الذى قال لى إننى وفرت عليه جهدًا كبيرًا فى إرشاد الإذاعيين الجدد، فبدلًا من أن أنصحهم بعدة كتب فى مختلف المجالات، أنصحهم بقراءة «ذات يوم» لتكون أساسًا قويًا فى تثقيفهم، ومن يريد التوسع عن قضية ما يعود إلى المراجع التى أذكرها داخل النص الذى أكتبه. وفى قائمة المعجبين والمشجعين أذكر الإعلامية فريدة الشوباشى التى تتصل بى للمناقشة أحيانًا، والدكتور خالد عزب، والمؤرخ الكبير الراحل الدكتور قاسم عبده قاسم الذى أرسل لى كتبًا تاريخية لتساعدنى فى عملى، ولا أنسى الفنان عبدالعزيز مخيون الذى اتصل بى ليقترح حدثًا تاريخيًا مجهولًا فى معارك الحرب العالمية الثانية أسهمت فيه قبيلته بمرسى مطروح، وفعل ذلك أيضًا متابعون من بورسعيد تحدثوا عن مقاومة المدينة الباسلة أثناء العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦، وتلقيت اتصال شكر من أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية على ما تناولته عن قصة استشهاد والد زوجته السفير كمال صلاح الدين فى الصومال عام ١٩٥٧ على أيدى أعوان الاحتلال الإيطالى بسبب نشاطه المناهض له، وبعد أن تناولت قصة اغتيال إسرائيل الملحق العسكرى بالسفارة المصرية فى الأردن الرائد صلاح الدين مصطفى لنشاطه مع الفدائيين الفلسطينيين عام ١٩٥٦، اتصلت بى زوجته وحدثتنى بتأثر شديد غير مصدقة من أن بعد كل هذه السنوات هناك من يتذكر زوجها الشهيد، وكذلك حضر ابنه الذى تركه والده طفلًا إلى الجريدة ليشكرنى بشكل شخصى.

■ على ضخامة كل تلك الأسماء التى ذكرتها، لكن عندى فضول لمعرفة ردود أفعال القراء العاديين هل لمستها بذلك الوضوح؟

- بالطبع لمستها كثيرًا على مستوى القراء فقد كنت أتلقى اتصالات تقترح علىّ أحداثًا بعينها، وعلى الصعيد العربى أتلقى اتصالات من الجزائر والمغرب وسوريا والعراق واليمن وفلسطين والأردن ولبنان، ومصريين يقيمون فى أوروبا، ومن هذه الاتصالات لا أنسى اتصالين من العراق ومصر أبلغنى صاحباهما بأن كلًا منهما اختار موضوعه لرسالة الدكتوراه من واقع قضية كتبت عنها، وطالبانى بأن أمدهما بأسماء مراجع وقد كان.

وفى هذا المقام لا أنسى فضل الدكتور أحمد مجاهد وقت رئاسته للهيئة العامة للكتاب، الذى تحمس لإصدار «ذات يوم»، وهو ما تحقق فى مجلدين ضما ما نشرته فى عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥، وبكل أسف توقف إصدار المجلدات الباقية بحجة الضخامة، لأن كل مجلد يصل إلى ألف صفحة، وتخشى دور النشر الخاصة على الإقدام لنشره لارتفاع التكلفة.

■ هل ترى نفسك مؤرخًا من واقع هذا الجهد الفائق فى التنقيب والبحث عبر «ذات يوم»؟

- أدى استمرارى يوميًا منذ عام ٢٠١٤ فى كتابة «ذات يوم» أن يقدمنى البعض بوصفى مؤرخًا بسبب «ذات يوم»، وهو تصنيف خاطئ كما ذكرت مرة فى إحدى ندوات مكتبة الإسكندرية، فأنا لست مؤرخًا بالمفهوم الأكاديمى، وإنما أنا راوٍ للتاريخ، وعملى يبدأ بعد المؤرخين والمذكرات الشخصية وصُناع الحدث ورواياتهم عنه أو روايات شهوده، وأعتقد أن هذا الدور ليس سهلًا ومهمًا، فهو يعد جسرًا بين القارئ وصُناع الحدث والأكاديميين الذى يقومون بعمل الدراسات، وأذكر أن شخصية أمريكية مصرية مهمة قال فى لقاء لى معه إن الصحف الغربية تحرص على أن يكون بين صفها التحريرى من يقوم بهذه المهمة، وذكر لى ذلك فى معرض إعجابه بـ«ذات يوم»، ومتعجبًا فى نفس الوقت من أننى أقوم بها منفردًا دون معاونين، وأبدى وقتها مشكورًا رغبته بأن يتحمل تكاليف هذا الفريق لو أردت ومن أجل الاستمرار، لكننى اعتذرت شاكرًا مبادرته وفضله.

■ نترك «ذات يوم» ونعود لكتابك الأول القيم عن «الست» وهو كتاب مرجعى مهم.. حدثنى عنه؟

- أصدرت كتابى الأول «أم كلثوم وحكام مصر» عام ٢٠٠٠، ثم أعدت طباعته بمزيد من الإضافات والتعديلات عام ٢٠١٠، وأعتمد هذه الطبعة أكثر كبداية لى فى تأليف الكتب، وكان مصدر إلهامى لهذا الكتاب هو جلسات السهر فوق سطح دارنا للاستماع إلى سهرة الست فى الخميس الأول من كل شهر، وكنت طفلًا وقتها أحضر هذه الجلسات التى تجمع أبى وأصدقاءه وخالى الكبير، وأستمع إلى حكايات يلقونها فى كل شىء، وقدرة فائقة على تذوقهم لأغانى الست، وظل هذا المخزون بداخلى لسنوات طويلة ومعه سؤال يكبر وهو: كيف لهذه السيدة العظيمة أن يكون لها كل هذا التأثير؟، ثم تطورت عندى الفكرة إلى اختيار جزئية واحدة فى مسارها وهى علاقة مشروعها الغنائى بحكام مصر الذين عاصرتهم، بمعنى تأثير تطور الواقع وتحولات الأحداث السياسية لكل عصر على غنائها، فأم كلثوم التى بدأت مع عصر الخديو عباس الثانى ثم السلطان حسين كامل، ليست هى التى كانت مع الملك فؤاد ثم ابنه فاروق، ومع هؤلاء جميعًا ليست هى التى كانت مع جمال عبدالناصر، وجمعت لهذه الفكرة شهادات كثيرة حية ممن اقتربوا منها بالإضافة إلى المواد الأرشيفية.

■ ماذا عن الكتاب الثانى لك «ذكريات عشناها وأحلام مشيناها»، ولماذا لم يأخذ حظه؟

- «ذكريات عشناها وأحلام مشيناها»، أعتبره الكتاب المظلوم رغم أهميته والجهد المبذول فيه لأنه صدر فى عز توابع أحداث ثورة ٢٥ يناير، وهو يشمل لقاءاتى المطولة وتوثيقًا لعلاقاتى مع رموز مهمة، كلقاء نادر نظمته مع نجيب محفوظ والدكتور خالد جمال عبدالناصر عام ٢٠٠٠، وحضره جمال الغيطانى ويوسف القعيد والإعلامية فريدة الشوباشى وزوجها على الشوباشى والدكتور هشام السلامونى والروائى نعيم صبرى وآخرون، وجرى هذا اللقاء فى أعقاب الضجة التى أثيرت نتيجة هجوم نجيب محفوظ على جمال عبدالناصر فى مذكراته التى حررها الناقد رجاء النقاش، كما يضم الكتاب حصيلة لقاءاتى مع الكاتب الروائى بهاء طاهر وكتبتها مع عقدى لمقارنة بين روايتيه «الحب فى المنفى» و«واحة الغروب»، ولقاء مع الروائى السعودى عبدالرحمن منيف فى مسكنه بدمشق، حيث كان يعيش منفيًا مع مقدمة بحثية عن أدبه، وسهرة تمت بالصدفة البحتة مع الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم وبحضور يوسف القعيد والفنان كرم مطاوع، كما ضم الكتاب حصيلة لقاءاتى وجولاتى مع الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة الذى ربطتنى به علاقة طيبة بدأت مع مسلسله «وقال البحر»، ودعوته إلى قريتى فى ندوة حاشدة كما ذهبت معه فى جولات بالمحافظات فى أعقاب عرض مسلسله «ليالى الحلمية»، ووثقت كيف ولدت قصة فيلمه «كتيبة إعدام» تحت شجر البرتقال فى أحد حقول بلدتنا، كما يضم الكتاب حواراتى مع المفكر الدكتور جلال أمين.

■ كتابك عن محمد رشدى أيضًا أرى أنه لم يأخذ حقه، حدثنا عن كواليس صناعته؟

- كتاب «محمد رشدى - موال أهل البلد غنوة»، هو مذكرات كاملة للمطرب الكبير محمد رشدى سجلتها معه فى حياته، خلال علاقتى به التى بدأت من عام ١٩٨٩، وكان متحمسًا ومحبًا لى بشكل خاص، وكذلك أنا رغم فارق السن الكبير بيننا، لكننى لم أتمكن من إصدارها فى حياته بتقصير منى، وكان هو على المستوى الشخصى يتمنى أن يراها، غير أن هذا التأخير أفادنى فى شىء لم يكن ليحدث لو أصدرت المذكرات فور تسجيلى معه، فحين قررت كتابتها وجدت منهجى فى كتابة «ذات يوم» يطغى على طريقة تحريرها، بمعنى أننى أخضعت ما قاله لى لعملية تحقيق وفرز وتجنيب، وإلقاء الضوء على أشياء لم يذكرها أو ذكرها بشكل عابر، ووضعت كل ذلك فى سياق تاريخى للعصر الذى كان يعيش فيه لتكون الحصيلة قصة محمد رشدى وعصره، ولهذا زودت هذه المذكرات بمراجع كثيرة وصلت إلى حوالى ٤٥ مرجعًا.

المنهج التحقيقى الذى فعلته فى مذكرات رشدى هو الذى اتبعته أيضًا فى كتابى «عمار الشريعى..سيرة ملهمة»، فهذا الكتاب لا يعد مذكرات لعمار، وإنما سيرة اعتمدت على ساعات سجلتها معه ولقاءات عابرة أخرى ومكالمات تليفونية فى مناسبات مختلفة، وأخذت كل ذلك كمصدر ومعه شهادات أخرى حية حصلت عليها من بعض الذين اقتربوا منه، بالإضافة إلى مواد أرشيفية كثيرة.

■ لا مفر إذن من الحديث عن آخر كتبك الصادر فى معرض الكتاب المقبل عن دار ريشة وهو كتاب «كمال الطويل».. هل سجلت معه تلك المذكرات قبل وفاته أم أنه نتيجة جهد بحثى مثل «ذات يوم»؟

- كتابى «كمال الطويل.. طيب يا صبر طيب»، هو سيرة شخصية وموسيقية عن الموسيقار الكبير، أيضًا يعتمد فى مادته على عدة ساعات لتسجيلات أجريتها معه فى لقاءات جرت عام ١٩٩٧، وحين قررت عمل كتاب عنه لأنه يستحق ولم يفعل أحد هذه المهمة من قبل، اعتبرت هذه التسجيلات أحد المصادر فقط ولم أكتفِ بها، وبدأت رحلة بحثى فى الميادين الأخرى، واتصلت بابنه الموسيقار زياد، وعرضت عليه مشروعى فرحب كثيرًا، والتقيت به فى أكثر من جلسة وبالمصادفة كان مكان لقائى به فى شقته بالزمالك هو نفس المكان الذى جلست فيه أثناء لقائى بوالده.

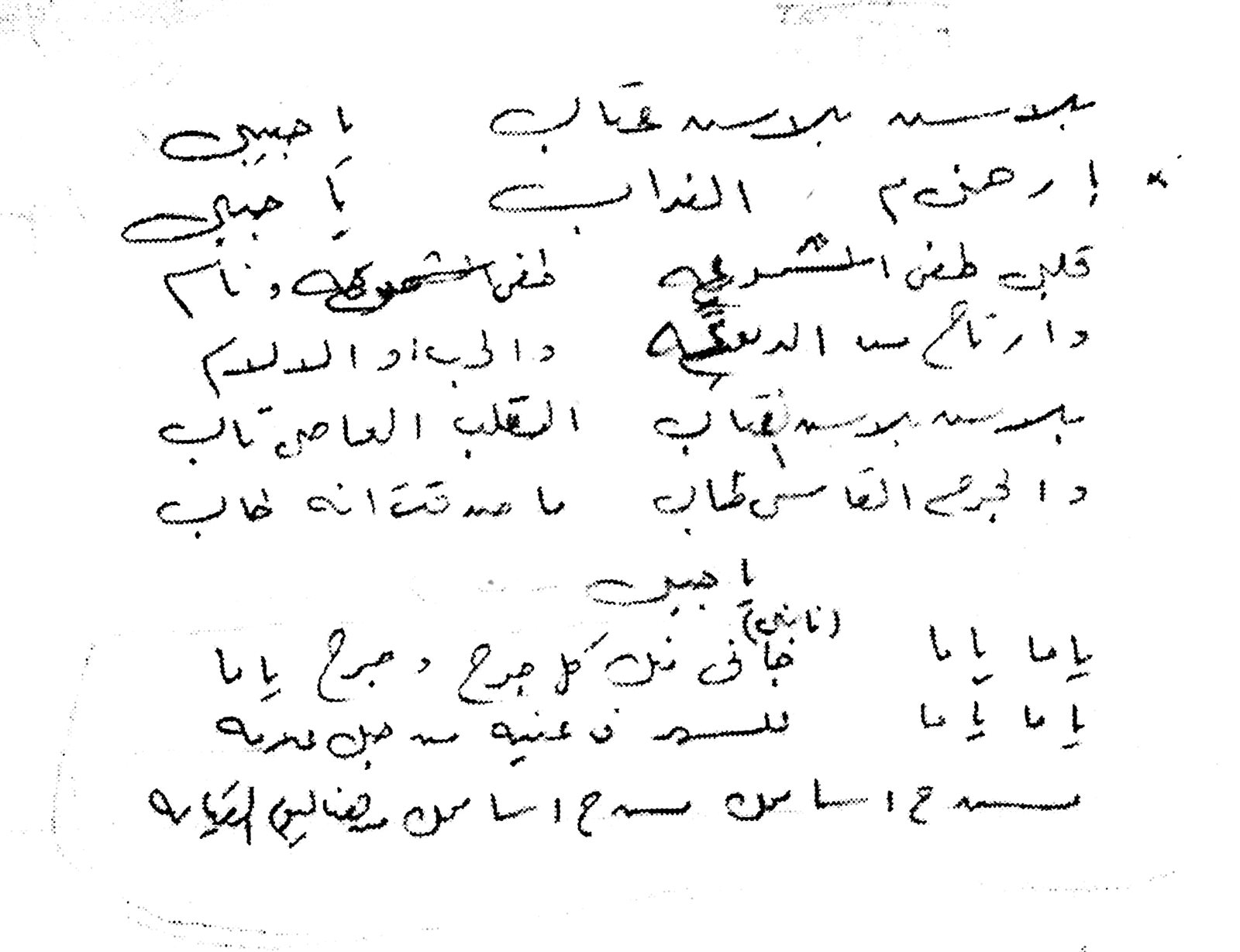

تحاورت مع زياد حول مشروعى وكان كريمًا جدًا معى، وأجاب على كل استفساراتى، وأطلعنى على تسجيلات نادرة لأغنيات بصوت كمال وتلحينه، وأخيرًا قدم لى هدية ثمينة بأن أعطانى الأرشيف الكامل المرئى والصحفى الذى كانت والدته تعده بنفسها، كما أعطانى صورًا خاصة ونادرة، وأوراقًا شخصية كمسودات كتبها كمال لأغنياته لعبدالحليم حافظ وسعاد حسنى ونجاة الصغيرة، وكشكوله الخاص من أيام دراسته بمعهد الموسيقى المسرحية، وخطابات تلقاها من الشاعر نزار قبانى وآخرين، وكانت هذه الأشياء عونًا لى ومادة مهمة فى التنقيب عن سيرة هذا الموسيقار العظيم الذى جدد الموسيقى العربية منذ ظهوره فى النصف الأول من القرن العشرين، وكان له الفضل فى تقديم عبدالحليم حافظ كمطرب بإقناعه بالانصراف عن العزف على آلة «الأبوا» التى درسها فى معهد الموسيقى، والتفرغ للغناء، فى نفس الوقت الذى قرر هو أن يكون ملحنًا وليس مطربًا كما درس فى معهد الموسيقى، أى أن تبادل الأدوار حدث بينهما.

وواصلت بحثى بين الكتب، والدوريات التى لم تكن بين المواد التى أعطاها زياد لى، حتى عثرت على معركة مجهولة دارت وقائعها عام ١٩٥٧ على صفحات مجلة «آخر ساعة» حول السرقات الموسيقية، واستمرت شهرين كاملين، وكانت بمثابة تكسير عظم بين كمال الطويل ومحمد عبدالوهاب.

■ ماذا وجدت فى كمال الطويل إنسانيًا، من خلال كل تلك الروافد التى توافرت لديك؟

- أثارتنى شخصية كمال الطويل فى أكثر من جانب، أولها قلقه الدائم الذى ينبع من نقائه الشخصى، وقدرته على الاستغناء طالما لا يتوافق المستغنى عنه مع مزاجه وعاطفته، وانعكس كل ذلك على كم إنتاجه الموسيقى وكان بوسعه أن يقدم أضعاف أضعافه، كما أثارنى أنه من أصول طبقية أرستقراطية، فوالده مهندس خريج جامعة ليفربول وحمل رتبة البكوية ووصل إلى درجة وكيل وزارة، وعمه عبدالفتاح باشا الطويل كان وزيرًا فى حكومة الوفد، وكانت العائلة كلها وفدية، وبالرغم من كل ذلك انحاز كمال لثورة يوليو ١٩٥٢، وآمن بقيادة جمال عبدالناصر، وظل على الوفاء له، وقدم ألحانًا وطنية عظيمة مع عبدالحليم حافظ وصلاح جاهين وأحمد شفيق كامل وعبدالرحمن الأبنودى، وكانت بصمته فيها هائلة ومميزة بالمقارنة بغيره من الملحنين، وحين حدث التراجع عن الخط الذى اتبعه جمال عبدالناصر وقت السادات لم يندم أبدًا على هذه الألحان، بل بذل جهدًا كبيرًا بالتعاون مع مجدى العمروسى والموسيقار عمار الشريعى فى إعادة الحياة لهذه الألحان مرة ثانية بعد أن تم منع إذاعتها فى فترة السادات.

ومن المثير أيضًا فى شخصية كمال الطويل هو قراره بالنزول إلى ملعب السياسة وقت أن شعر بضرورة ذلك بعد أن قرر الرئيس السادات العودة إلى الحياة الحزبية عام ١٩٧٦، فانضم إلى حزب التجمع وغادره سريعًا، ثم انضم إلى حزب العمل كنوع من التضامن معه ضد هجوم السادات على الحزب، وأخيرًا خاض الانتخابات البرلمانية على قائمة حزب الوفد فى الثمانينيات ونجح، وكانت خطوة انضمامه إلى حزب الوفد محل استغراب لأنه ناصرى عتيد، وأخذتنى هذه المسألة فبحثت عن أسبابها بنقاشى معه بالإضافة إلى أحاديثه المتعددة حولها، وخصصت لها فصلًا فى الكتاب.

■ لماذا تخصصت فى كتابة السير الفنية مع أن علاقتك أوثق بالصحافة السياسية والثقافية؟

- بكتابى عن كمال الطويل، وقبله كتب «أم كلثوم وحُكام مصر»، ومذكرات محمد رشدى، وسيرة عمار الشريعى، رسخ فى الأذهان بالفعل أننى أصبحت متخصصًا فى كتابة السير الفنية، والحقيقة أن هذا الأمر لم يكن مرتبًا من جهتى لكنه جاء بالصدفة، خاصة أننى أمتلك ذائقتى الفنية فى الموسيقى والغناء والأدب، وأحب مبدعيهم أكثر مما أحب السياسيين، كما أن هذه الذائقة كانت مدخلى الأول والمهم إلى عالم الصحافة والكتابة، وهى رافد مهم فى قراءاتى، وفى عملى الصحفى حيث أحببت جدًا فن الحوار الصحفى، ومنذ بداياتى المهنية اهتممت بالشخصيات التى تمتلك رصيدًا تاريخيًا كبيرًا وعظيمًا لأحاورها، على أن تكون حواراتى قائمة على الحصول على شهادة تاريخية كاملة منها، فكنت أجلس مع مصادرى بالساعات، وأتحول إلى صديق مع بعض هذه المصادر، وكنت أنشر جزءًا من حصيلة هذه اللقاءات ثم أحتفظ بالباقى بعد أن أقوم بتفريغه من الكاسيت فى أجندات خاصة مع تدوين كل الأجواء الخاصة التى تمت فيها هذه اللقاءات، ومع مرور الوقت وجدت بحوزتى حصيلة لا بأس بها تصلح لأن تكون كتبًا أو نواة صلبة لها، وكان من حظى أن بعض هذه الشخصيات هم فنانون لهم قيمتهم، مثل محمد رشدى وعمار الشريعى وكمال الطويل، ولدى أيضًا الفنان كارم محمود، والشاعر أحمد شفيق كامل، وشخصيات فى مجالات أخرى أهمها المذكرات الكاملة للإعلامى والإذاعى الشهير أحمد سعيد أول وأهم رئيس لإذاعة صوت العرب فى عز مجدها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.